|

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 76, núm. 2, A160424, 2024 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a160424

|

|

Cocina e identidad de un grupo doméstico de estrato intermedio en Sihó, Yucatán. Análisis químicos semicuantitativos y extracción de gránulos de almidón en cerámica y obsidiana

Cooking and identity of a domestic group of a middle-status household at Sihó, Yucatán. Semiquantitative chemical analyses and extraction of yeast granules from ceramics and obsidian

María J. Novelo Pérez1, Lilia Fernández Souza1, E. Moisés Herrera Parra2

1 Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, km 1 Carretera Mérida-Tizimín, Cholul, Yucatán, México.

2 Departamento de Antropología, Universidad de Brown, 128 Hope Street, Providence, RI, Estados Unidos de Norteamérica.

* Autor para correspondencia: (M.J. Novelo Pérez) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cómo citar este artículo:

Novelo Pérez, M.J., Fernández Souza, L., Herrera Parra, E.M., 2024, Cocina e identidad de un grupo doméstico de estrato intermedio en Sihó, Yucatán. Análisis químicos semicuantitativos y extracción de gránulos de almidón en cerámica y obsidiana: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 76 (2), A160424. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a160424

Manuscrito recibido: 27 de Octubre de 2023; manuscrito corregido: 10 de Marzo de 2024; manuscrito aceptado: 15 de Abril de 2024.

RESUMEN

La alimentación y la cocina se encuentran íntimamente ligadas a la vida cotidiana y a la identidad de las sociedades. En este artículo se explora las prácticas culinarias de un grupo doméstico de estrato intermedio en el asentamiento maya prehispánico de Sihó, Yucatán. Se llevó a cabo análisis químicos semicuantitativos de fragmentos cerámicos, así como la recuperación y análisis de gránulos de almidón en cerámica y en navajillas prismáticas de obsidiana de un contexto de cocina del conjunto habitacional 5D72. Entre los resultados destacan la identificación de gránulos de almidón de camote (Ipomea batatas), chile (Capsicum sp.), maíz (Zea mays) y probablemente cacao (c.f. Theobroma cacao), los cuales fueron extraídos de ollas, cuencos y vasos. Algunos gránulos de almidón presentaron daños por procesos culinarios como molienda y cocción. Con base a lo anterior se plantean los posibles alimentos preparados, servidos y consumidos en el conjunto residencial. Se analiza el acceso a bienes alimentarios del grupo doméstico y se comparan estos mismos tópicos en los conjuntos elitarios del asentamiento. De esta manera, se discuten algunos aspectos identitarios de los habitantes del conjunto 5D72 y su relación con otros grupos domésticos de Sihó.

Palabras clave: grupo domésticos mayas, Sihó, cocina, spot test, gránulos de almidón.

ABSTRACT

Foodways and cooking are intimately linked to daily life and to the identity of societies. In this article, we explore the culinary practices of a middle-status household of the Pre-Columbian Maya site of Sihó, Yucatán. We applied spot test chemical analyses on pottery fragments and analyzed starch grains from pottery and obsidian prismatic blades recovered from a kitchen context within domestic group 5D72. The main results are the identification of starch granules of cacao (Theobroma cacao), sweet potato (Ipomea batatas), chili (Capsicum sp.) and corn (Zea mays) in jars, bowls, and vessels, some of them with damage from culinary processes such as grinding and cooking. Based on above, we looked at the evidence to propose the possibility of certain prepared, served, and consumed dishes at this domestic group, to analyze the household’s access to food goods and to compare it with the same topics in elite houses such as the Central Group, seat of the ruler elite, and Group 5D16, which housed secondary elite. In this way, we discussed some identity aspects of Group 5D72 and its relations to other households of Sihó.

Keywords: mayan households, Sihó, cooking, spot test, starch grains.

- Introducción

La comida es una de las bases fundamentales de cualquier sociedad, desde el constituir el fundamento energético para el mantenimiento del cuerpo hasta ser un portal para la transmisión de experiencias que permiten al grupo desenvolverse en el ámbito social (Hastorf, 2017). Las prácticas culinarias involucran un amplio repertorio de actividades incluyendo la obtención de materias primas, la elaboración, cocción, servicio y consumo de los alimentos, que a menudo son guiadas por maneras en la mesa y normas de comensalidad que fortalecen lazos sociales y participan de la construcción de identidades colectivas (Ardren, 2020; Fernández Souza et al., 2020; Hastorf, 2017; Twiss, 2019). Puesto que cada una de las actividades mencionadas puede dejar una evidencia arqueológica, en este trabajo se presentan y discuten los resultados del análisis de la evidencia química, paleobotánica y artefactual asociada a un espacio particular del conjunto residencial, denominado 5D72, habitado por un grupo doméstico de estrato intermedio en el sitio de Sihó, Yucatán. A través de la complementación de los distintos resultados, se discuten los ingredientes, los procesos por los que pasaron y las formas de utilización de los artefactos y el espacio, así como otros aspectos que nos permitan acercarnos a la identidad de los habitantes del grupo 5D72.

Harstorf (2017) considera que la comida es un medio principal de interacción social; afirma también que su interés antropológico reside en los múltiples aspectos en los que juega un rol central: se encuentra imbricada en aspectos económicos, políticos y familiares, reflejando partes importantes de la naturaleza humana, como la socialización, la transformación y el acto de compartir. Este trabajo se ocupa particularmente de la relación de la comida con la identidad, que se entiende, citando a Jenkins (2008) como “la capacidad humana, enraizada en el lenguaje, para saber ‘quién es quién’ y, como consecuencia, qué es qué”, teniendo en cuenta que la comida y la cocina (los ingredientes, las formas de preparación, servicio y consumo) manifiestan similitudes y diferencias entre los individuos, entre las familias y entre las comunidades. Se considera que las identidades humanas expresadas a través de las prácticas culinarias son múltiples, y se componen de distintos aspectos tanto individuales como grupales: género, edad, estrato socioeconómico, labor y otros (Ardren 2020; Fernández Souza et al., 2020; Harstorf 2017; Núñez-Cortés et al., en prensa). En el caso del sitio prehispánico de Sihó, excavaciones llevadas a cabo por la Universidad Autónoma de Yucatán (Cobos et al., 2002, 2004; Fernández Souza et al., 2014, 2016) han mostrado un asentamiento complejo en el cual la ubicación y la arquitectura son sólo dos de los rasgos que muestran una clara estratificación socioeconómica, indicando de igual forma una diferencia identitaria entre los grupos que allí habitaban.

- El sitio arqueológico de Sihó

El asentamiento prehispánico de Sihó se encuentra localizado en el actual estado de Yucatán, a alrededor de 30 km de la costa occidental de la Península (Figura 1). Está registrado en el Atlas Arqueológico del Estado de Yucatán como un asentamiento de tercer rango, con las coordenadas geográficas 15QYN950681 (Garza y Kurjack, 1980). Investigaciones arqueológicas de Cobos y colegas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), desarrolladas entre 2001 y 2003 (Cobos y Lacadena, 2019), han planteado que se trató de un sitio de unos 10 km2 registrando más de 100 estructuras. Con base en análisis cerámicos, arquitectónicos y epigráficos, se propone que, si bien su ocupación inició en el período Preclásico, su auge ocurrió durante los períodos del Clásico Tardío al Terminal (ca. 600-850/900 d.C.) (Cobos y Lacadena, 2019; Fernández Souza et al., 2020; Jiménez et al., 2014, 2016).

|

| Figura 1. Ubicación geográfica del sitio arqueológico de Sihó, Yucatán, México (Google, 2023). |

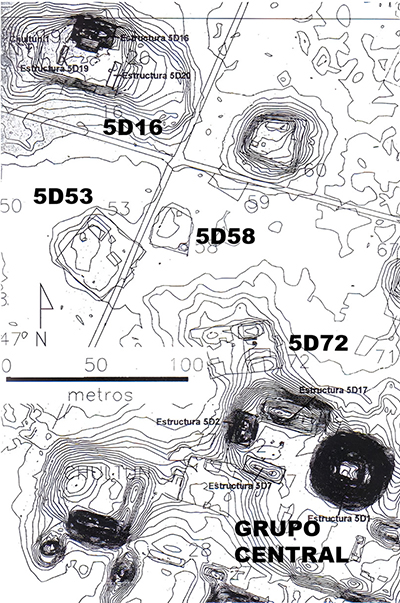

El equipo de la UADY ha intervenido, total o parcialmente a través de excavaciones horizontales, ocho conjuntos residenciales durante las temporadas de campo 2001-2004 (Cobos y Lacadena, 2019), y 2013-2017 (Fernández Souza et al., 2014, 2016). Tanto el mapeo como las excavaciones muestran diferencias importantes entre las estructuras abovedadas, localizadas principalmente en las áreas centrales del asentamiento, y las demás edificaciones, que varían notoriamente en cuanto a sus materiales constructivos y complejidad arquitectónica. Con base en lo anterior, así como en la presencia o ausencia de monumentos y acceso a materiales locales o importados, hemos propuesto al menos cinco estratos socioeconómicos ejemplificados por los conjuntos habitacionales siguientes: Grupo Central, lugar de residencia de la élite gobernante (donde se localizan estructuras templo, construcciones abovedadas tipo palacio y las estelas, monumentos mayas asociados a las casas reinantes); Grupo 5D16, con una residencia tipo palacio abovedado de la élite secundaria; grupo 5D72, conjunto habitacional intermedio-alto; grupos 5D54 y 5D58, conjuntos habitacionales intermedios-bajos; estructuras 4D5, 5D9 y 5D10a, de nivel bajo. Como se ha mencionado, en este artículo nos centraremos en el Grupo 5D72 (Figura 2).

|

| Figura 2. Ubicación de los distintos conjuntos habitacionales en el centro del Sitio arqueológico de Sihó (modificado de Cobos e Inurreta, 2002). |

2.1. El Grupo 5d72

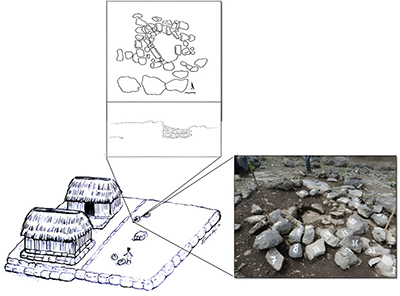

Este conjunto residencial se encuentra localizado al noroeste del Grupo Central. Se compone de dos estructuras que descansan sobre una nivelación rectangular de 39.50 x 26.40 metros, en la que fueron registradas cinco piedras de moler, o metates, así como un rasgo de pequeñas dimensiones que se propone como un altar doméstico. Su edificación principal, la Estructura 5D72, fue una construcción semi perecedera, con un basamento de piedra de 12.20 x 6.70 metros que contaba en su lado sur, acceso que miraba a un patio, con una escalinata de tres peldaños, de 6.70 metros de largo. Sobre este basamento reposa el cimiento de la que debió ser una construcción de bajareque y techo de paja (Figura 3). La selección de este conjunto para el caso que nos ocupa reside en dos aspectos: el hecho de que se trata de un grupo residencial intermedio-alto, cuyos resultados pueden compararse con los análisis preexistentes sobre los conjuntos elitarios (Novelo-Pérez et al., 2019), y el que se registró en él un rasgo inusual que será descrito líneas abajo. Respecto al primer punto, la ubicación de 5D72 como un grupo intermedio-alto se debe a que, aunque ninguna de sus dos estructuras era abovedada y está muy lejos de la gran inversión de trabajo arquitectónico de los conjuntos palaciegos 5D16 y sobre todo del Grupo Central (real), su cercanía con este último y el hecho de que el basamento escalonado de la Estructura 5D72 imita la planta de las otras estructuras palaciegas sugiere cierta capacidad constructiva. Adicionalmente, el hallazgo de tres orejeras de piedra verde a manera de ofrenda al edificio refuerza la idea de personas que, sin ser miembros de la élite, tuvieron acceso a objetos importados. Otros materiales que permiten la comparación entre los grupos habitacionales, como el número de artefactos de obsidiana y de piedras de moler, se han encontrado en cantidades directamente proporcionales a la estratificación de los conjuntos del sitio, hallándose la 5D72 en una posición numéricamente intermedia, con 38 navajillas de obsidiana y 5 metates, por arriba de 5D54 y 5D58 y por debajo de los conjuntos elitarios.

|

| Figura 3. Reconstrucción hipotética del conjunto habitacional 5D72 y la ubicación del “rasgo circular”. Dibujos e Imagen Proyecto Sihó). |

Respecto al rasgo mencionado, se trata de un agujero rodeado de piedras que en su totalidad conforman un elemento circular. Aunque en principio se pensó que era un depósito de agua, conocido en Yucatán como chultún, al excavar se observó que su profundidad era de sólo alrededor de 50 cm., por lo que se descartó tal posibilidad. Tampoco se encontraron cenizas, tierra o piedras quemadas que sugiriera que se trataba de un horno, de manera que se denominó simplemente como “rasgo circular”. Sin embargo, importa destacar que de su zona inmediata se recuperaron elevadas cantidades de fragmentos cerámicos, y que se asocia espacialmente con uno de los metates de la nivelación. Por otro lado, los análisis químicos (spot test) realizados por Matos (2014) mostraron concentraciones relativamente altas de fosfatos, carbonatos, residuos proteicos, ácidos grasos y carbohidratos.

Por todo lo anterior, se sugiere que se trató de un área asociada con la preparación de alimentos, cuyo análisis nos ayudaría a aproximarnos a las prácticas alimentarias y culinarias del grupo social que ocupó este conjunto residencial. Sumando los resultados químicos y paleoetnobotánicos a los otros artefactos y rasgos ya conocidos, se pretende acercarse un poco más a aquellos que vivieron en este espacio de la comunidad de Sihó durante el período Clásico.

- Materiales y Métodos

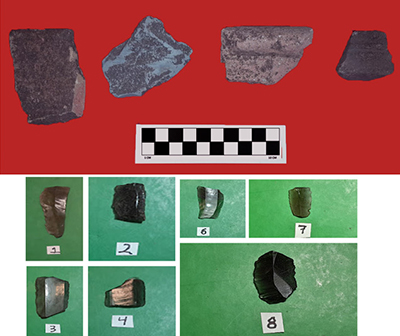

Se analizó químicamente 74 fragmentos de recipientes cerámicos de diferentes formas, provenientes del contexto llamado “rasgo circular”, entre los que estaban cajetes, ollas/cazuelas, cuencos y vasos (Figura 4). Los análisis spot test fueron desarrollados siguiendo el protocolo de Barba (2007) y Barba et al. (2012, 2014); en particular sólo se aplicaron las pruebas de fosfatos, carbonatos, residuos proteicos y ácidos grasos que a continuación se describen:

- Fosfatos:el fósforo proviene de diversos restos orgánicos como hueso, desechos de plantas, orina, heces fecales, entre otros. Las vasijas con una constante actividad humana se enriquecen fácilmente por su naturaleza porosa. El proceso de identificación por colorimetría consiste en la extracción del fosfato de una muestra en un medio ácido que reacciona con molibdato de amonio, dando lugar a la formación del fosfomolibdato de color amarillo que se reduce con ácido ascórbico para después obtener compuestos de azul de molibdeno (Barba et al., 1991, 2012). Si existe la presencia de fosfatos entonces el papel filtro se teñirá de color azul y se cuantifica según la intensidad y extensión en el papel, siendo “0” sin color y “5” la mayor intensidad (Barba, 2007; Barba et al., 2012).

- Carbonatos:esta prueba está destinada a la identificación de usos de las vasijas vinculadas con el uso de cal, y en contextos culinarios se relaciona con la nixtamalización (Barba, 2013). Cuando una muestra de suelo se hace reaccionar con ácido clorhídrico diluido se produce una reacción visible debido a la efervescencia al liberarse CO2 a la atmósfera (Barba et al., 2012). Dependiendo de la intensidad de la reacción, se le puede relacionar con una cantidad de carbonatos presentes en la muestra. La intensidad de la efervescencia se cuantificó de 0 (ninguna reacción), hasta 6 (la reacción es bastante violenta llegando a salir del tubo de ensaye).

- Ácidos grasos:la prueba está destinada a detectar de manera general la presencia de grasas, aceites y resinas que pueden ser el resultado de la elaboración o almacenamiento de alimentos, como lo son caldos, o bien, pueden encontrarse en lugares de rituales como altares, debido a la quema de resinas como el copal. La detección de los ácidos grasos se realiza mediante una reacción de saponificación. Es decir, si hay presencia de ácidos grasos se produce espuma cuya intensidad dependerá de la cantidad presente en la muestra. El resultado se cuantificó de 0 (ausencia) a 3 (presencia en gran cantidad) (Barba 2007; Barba et al., 1991).

- Residuos proteicos:la presencia de residuos proteicos en las cerámicas arqueológicas puede deberse a diversas actividades que incluyen la manipulación de elementos altos en proteínas. El proceso consiste en agregar 0.1 g de CaO (óxido de calcio) a la muestra disuelta en agua destilada y calentar; con la ayuda de una tira de papel universal de pH humedecido igualmente con agua destilada se captan los vapores que pudieran salir. El papel universal cambia de color según la presencia de residuos proteicos. La escala establecida para la cuantificación es de 7 a 14, sin embargo, se considera la presencia de residuos proteicos a partir de 8 (Barba, 2007; Barba et al., 2012).

Figura 4. Ejemplos de los fragmentos cerámicos y lítica analizada proveniente del “rasgo circular”.

Posteriormente, se hizo una selección de 17 fragmentos cerámicos y 8 navajillas de obsidiana, los cuales fueron sometidos al proceso de extracción de gránulos de almidón. En el caso de la cerámica, se analizó previamente por forma del recipiente y por tipo-variedad (Jiménez, 2007; Jiménez et al., 2014; Sabloff, 1975; Varela Torrecilla, 1998), se procedió a la molienda de una sección de cada fragmento, y posteriormente parte del sedimento se procesó a través de método de extracción por densidades (Therin y Lentfer, 2006; Cruz Palma, 2014; Herrera Parra, 2018; Pagán Jiménez, 2005).

Para la extracción de gránulos de almidón por densidades, se utilizó Cloruro de Cesio (CsCl) y centrifugación. Este proceso se caracteriza por una fase de flotación y otra de decantación. El primer paso consiste en centrifugar la muestra con CsCl a 2500 rpm; como resultado, los gránulos de almidón flotan debido a que tienen una densidad menor o igual a 1.79g/cm3 que tiene el CsCl.

Después del proceso anterior se realizó una serie de centrifugación a 3200 rpm (3 veces), se va realizando un lavado de la muestra agregando agua destilada y disminuyendo el CsCl. Por tanto, los gránulos de almidón se decantan. La muestra final, donde están los gránulos de almidón, se monta en portaobjetos para observar con el microscopio. Para el caso de las navajillas de obsidiana, se procedió a realizar un primer lavado superficial con agua destilada. El líquido obtenido por el lavado se procesó por el método de flotación por densidades, igual al mencionado líneas arriba para la cerámica.

Para una segunda toma de muestras a la obsidiana, se identificó las zonas de afectaciones o daños que presentaba cada navajilla en su filo y se realizó en ellas una extracción de posibles residuos con una micropipeta con capacidad de 10-20 µl y agua destilada, con el apoyo de un estereoscopio (Morell-Hart, 2011; Morell-Hart et al., 2014).

Posteriormente, el líquido se montó directamente en portaobjetos para su observación al microscopio. Por último, se observó al microscopio Olympus BX43, con luz polarizada, para determinar la presencia de gránulos de almidón y otros microrestos vegetales. La posterior identificación de los gránulos de almidón y otros elementos se realizó con base en las características morfológicas, presentes en las muestras, en comparación con muestras de referencia del Taller de Análisis Químicos y Microscópicos de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY y con la bibliografía Paleoetnobotánica disponible (Fernández Souza et al., 2020; Torrence y Barton, 2006; Pagán Jiménez, 2015).

- Resultados

4.1. Cerámica

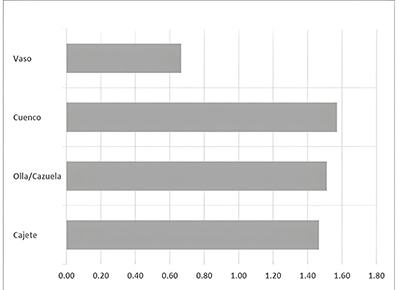

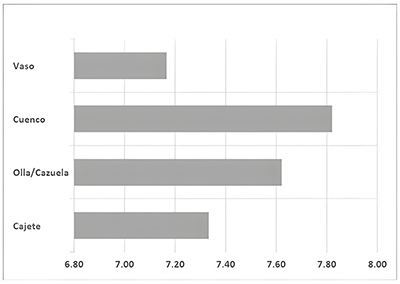

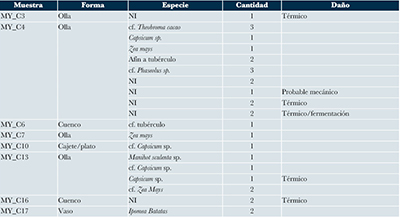

Se obtuvo un total de 32 gránulos de almidón entre los distintos fragmentos de vasijas cerámicas, así como fibras, pólenes y otros elementos vegetales (Tabla 1). Entre las especies vegetales identificadas se encuentran maíz (Zea mays), yuca (Manihot esculenta), camote (Ipomea batatas), chile (Capsicum sp.) y cacao (Theobroma cacao). Algunos probables tubérculos y otros gránulos de almidón que presentan daño no pudieron ser identificados a nivel de especie. De acuerdo con lo anterior, se destacan 2 fragmentos cerámicos en particular (Gráfica 1 y 2), ambos pertenecientes a ollas: el primero es la muestra 4 (MY_C4) que presentó un total de 19 gránulos de almidón. Entre las plantas identificadas en esta cerámica destacan el cacao (N=3), el maíz (N=3) y el chile (N=3).

|

| Gráfica 1. Promedios generales de ácidos grasos de las formas cerámicas analizadas. |

|

| Gráfica 2. Promedios generales de residuos proteicos de las formas cerámicas. |

Resulta interesante sumar la evidencia química, ya que este fragmento tuvo valores que destacan la presencia de residuos proteicos (V=8) y ácidos grasos (V=1), probablemente producto de los posibles distintos guisos ahí preparados.

| Tabla 1. Almidones identificados en los fragmentos cerámicos. |

|

La segunda muestra interesante es la 13 (MY_C13); en esta cerámica se identificó yuca (Manihot esculenta), maíz (Zea mays) y chile (Capsicum sp.). El chile y el maíz con N=2 cada uno son los más destacados. En esta muestra se presentaron 5 gránulos de almidón con probables daños por calor. Al igual que la olla ya mencionada, presenta presencia de residuos proteicos (V=8) y ácidos grasos (V=1). Las demás muestras cerámicas sólo presentan un gránulo de almidón o dos.

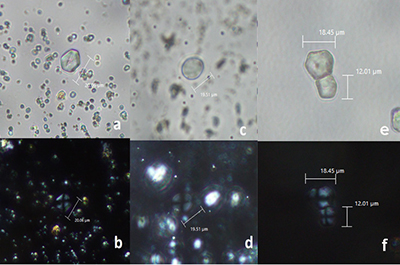

Por su parte, la muestra MY_C17 corresponde a un vaso, el cual presenta dos gránulos agrupados, ambos de camote. Esto último resulta relevante ya que se ha registrado en Sihó, de uno de los contextos elitarios (Novelo-Pérez et al., 2019), así como en Chinikihá (Beliaev et al., 2016) en un vaso/cuenco, la presencia de gránulos de almidón de camote y maíz (Figura 5), que indican la posibilidad del consumo de atole de camote que se bebe en la región hasta el día de hoy (Trabanino y Melendez Guadarrama, 2016; Novelo-Pérez et al., 2019). En este caso, en contraste con los niveles de enriquecimiento químico de las dos ollas mencionadas, presenta nivel 7.5 de residuos proteicos implicando ausencia de los mismos.

|

| Figura 5. Gránulos de almidón identificados en las vasijas cerámicas: a-b maíz (Zea mays); c-d, chile (Capsicum sp.); e-f, camotes (Ipomea batatas). |

4.2. Obsidiana

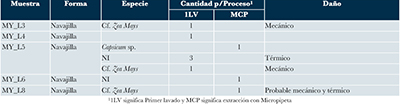

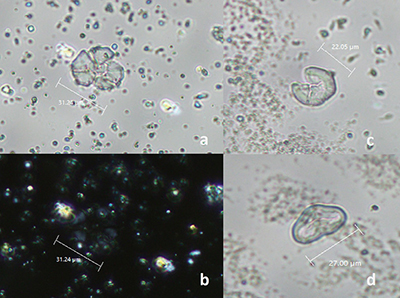

En cuanto a la obsidiana, se obtuvieron 9 gránulos de almidón entre las 5 navajillas analizadas. Entre las plantas identificadas se encuentran maíz (Zea mays) y chile (Capsicum sp.) con 2 cada uno; por otro lado, se identificó 5 gránulos de almidón con daños por acción mecánica o térmica (Tabla 2; Figura 6). Estos daños resultan importantes toda vez que la mayoría corresponde a la extracción proveniente del primer lavado superficial de los artefactos, que sería parte del contexto de donde se obtuvo la pieza, siendo sólo el gránulo de almidón de la muestra MY_L8-MCP el único que presenta un posible daño mecánico, proveniente de la extracción a través de la micropipeta en una específica afectación del artefacto. Es importante mencionar que existe la posibilidad de que las afectaciones que presentan los gránulos de almidón provenientes del lavado superficial sean resultado de la acción de las quemas como parte del proceso agrícola de la milpa que aún se practica en el área y a la poca estratigrafía del contexto. Sin embargo, se continuarán analizando los procesos tafonómicos para tener más información y discutir este argumento.

| Tabla 2. Almidones identificados en los elementos líticos. |

|

|

| Figura 6. Gránulos de almidón identificados en los elementos líticos: a y b, gránulo de almidón de maíz con probable daño mecánico; b y c, gránulos no identificados que presentan daños por acción de fuego. |

- Discusión

Con base en lo expuesto hasta este momento, y con referencia en los análisis químicos en fragmentos de vasijas, se destaca que los recipientes de los habitantes del conjunto 5D72, en comparación con las élites, tanto secundaria como la real, tenían relativamente bajos niveles de residuos proteicos y ácidos grasos, lo cual podría ser indicador de un bajo consumo de recursos cárnicos.

Los promedios de los residuos proteicos de los contextos elitarios se sitúan entre los 8 y 9.78, con algunas vasijas que alcanzan los niveles 10 y 11 (Novelo-Pérez et al., 2019), mientras que los del grupo 5D72 se sitúan en un promedio entre 7.5 y 7.8, y sólo algunas vasijas, como las dos mencionadas líneas arriba, presentan niveles de 8, que son el indicador mínimo de presencia de residuos proteicos.

En este sentido, la poca evidencia de huesos de animales, en comparación a los hallados en los basureros de los contextos elitarios y reportados por Götz (2004), también refuerza la idea de un menor acceso a recursos cárnicos por parte de los habitantes del conjunto 5D72.

Para el caso de los elementos botánicos, también hay una aparente menor variedad de recursos en comparación con los contextos elitarios. Para los palacios se tiene, hasta el momento, una variedad de al menos entre 10 y 15 especies diferentes entre las que se cuentan el maíz (Zea mays), frijoles (P. vulgaris, P. lunatus), camote (Ipomea batatas), sagú (Maranta arundinacea), yuca (Manihot esculenta), macal (Xanthosoma sp.), chile (Capsicump sp.), sabal (Arecaceae sp.), jícama (Pachirhysus erosus), ñame (Dioscorea sp.), entre otros (Novelo-Pérez et al., 2019), mientras que para el conjunto 5D72 se tiene sólo 8 especies diferentes identificadas hasta el momento. Importa destacar que a pesar de que las vasijas analizadas para paleobotánica de los contextos elitarios fueron más numerosas (133 fragmentos versus 74 de la 5D72), el conjunto 5D72 ha sido el único donde se ha identificado gránulos de almidón afines a cacao.

Matos (2014), analizó un metate en 5D72 (M1) en el que identificó la presencia de un gránulo de almidón de cacao, mientras que en el presente estudio hemos podido identificar por lo menos 4 gránulos de almidón con características morfológicas afines a cacao. Estas últimas identificaciones fueron en una olla, por lo que probablemente se trató de un guiso líquido o semi-líquido, quizá un caldo o mole, o bien alguna bebida.

Entre las características de los gránulos de almidón de cacao, de nuestra colección de referencia (Fernández Souza et al., 2020), podemos destacar el tamaño entre 5µm a 10µm, forma ovalada o circular, los gránulos son en su mayoría individuales, aunque también hay agrupados en par o en grupos de tres; la cruz de extinción es céntrica y, en ocasiones, excéntrica o ligeramente excéntrica; los brazos son ligeramente curvos hacia los extremos y los márgenes rectos, no presenta facetas de presión, laminado y fisura. Entre las principales características que se comparan entre los gránulos de almidón de referencia y los arqueológicos están el tamaño de 5µm a 10 µm, la forma ovalada/circular, la cruz de extinción ligeramente excéntrica, los brazos ligeramente curvos hacia los extremos y la ausencia de facetas de presión, laminado y fisura (Figura 7).

|

| Figura 7. Comparación de gránulos de almidón de referencia y arqueológicos: a-b gránulos afines a cacao de la muestra MY-C4; c-d gránulos de referencia de Theobroma cacao (Fernández Souza et al., 2020). |

En cuanto a las formas de preparación o procesamiento de los recursos consumidos en 5D72, en los gránulos de almidón se ha identificado daños por procesos de cocción como el hervido y tostado, mecánicos como la molienda, así como fermentación, que dan cuenta de la diversidad de formas de preparación y consumo que los habitantes del conjunto llevaron a cabo.

¿Quiénes eran los habitantes del Grupo 5D72? Si bien, no es una pregunta fácil (sobre todo porque no hay restos humanos que permitan acercarse directamente a las personas), algunos resultados obtenidos hasta ahora resultan sugerentes. Desde un punto de vista formal, se observa que el conjunto fue construido (y permitido) a corta distancia del Grupo Central; por otro lado, la planta arquitectónica del basamento de 5D72 parece emular la de los palacios de las élites, aunque en escala mucho menor. También se trató de un grupo doméstico con acceso a ciertos bienes importados como la obsidiana y en particular las orejeras de piedra verde depositadas como una ofrenda. El conjunto no presenta monumentos, arquitectura con gran inversión de trabajo ni escritura jeroglífica, por lo que no parece que fueran miembros de la élite gobernante, aunque sin duda gozaban de facilidades y acceso a bienes no disponibles para la mayoría de los habitantes de Sihó.

Como se ha visto, los resultados químicos y paleobotánicos parecen reforzar esta perspectiva: los niveles de residuos proteicos son más bajos que los recuperados en los palacios, pero también relativamente más elevados que los grupos medios-bajos.

Por otro lado, los gránulos de almidón recuperados en 5D72 muestran una menor diversidad de vegetales que en los conjuntos elitarios (Novelo-Pérez et al., 2019), pero la probable presencia de cacao sugiere, como en el caso de la obsidiana y la piedra verde, un acceso a bienes poco comunes o no alcanzables para la mayoría.

Hasta el momento, los residuos paleobotánicos recuperados de las navajillas de obsidiana de la 5D72 sugieren únicamente un uso culinario. En contraste, algunas otras piezas de obsidiana y pedernal de los conjuntos intermedios-bajos sugieren su utilización en procesos agrícolas o artesanales (Novelo-Perez et al., 2019). Tal es el caso de una celta de pedernal procedente del Grupo 5D54 de la que fueron recuperados gránulos de almidón de plantas como yuca, camote y chile, así como pólenes individuales y aglomerados, que aunados a la forma del artefacto, probablemente indiquen que éste fue empleado en actividades del monte o la milpa.

Por otro lado, de una navajilla de obsidiana tallada con punta roma se obtuvo una fibra y uno de los elementos vegetales denominados “bordered pits” o falsos almidones, ya que presentan su forma estructural asemeja una cruz de extinción a luz polarizada (Torrence y Barton, 2006), que podrían remitir a las partes leñosas de las plantas como los tallos o madera (Novelo-Pérez et al., 2019). Por lo anterior, una posible explicación es que los habitantes del Grupo 5D72 llevaron a cabo actividades relacionadas con el grupo de élite gobernante, pero sin ser parte de esta y mucho menos de la familia real. Aunque no eran élite, probablemente desarrollaron para los dinastas algún tipo de tarea no productiva, quizá servicios.

Otros casos en el área Maya han demostrado grupos adjuntos trabajando en la producción de otros bienes como en el caso de Aguateca, en Guatemala (Aoyama, 2007). Houston e Inomata (2009) sugieren que grupos de menor estatus probablemente fueron los que llevaron a cabo dichas actividades de producción para las élites, así mismo, reproduciendo las mismas configuraciones arquitectónicas.

Así pudieron construir esa misma relación permitió a los habitantes del grupo 5D72 acceder a un cierto número de bienes suntuarios, diferenciándose de la población intermedia-baja y baja del asentamiento. Permitiéndoles construir una identidad manifiesta en su arquitectura, uso de objetos importados y una cocina sabrosa y elaborada, aderezada con el apreciado y valioso sabor del cacao. El llamado rasgo circular jugó, posiblemente, un particular papel para la elaboración de sus alimentos.

- Conclusiones

En el marco anterior, los análisis químicos semicuantitativos, en complemento con los estudios de gránulos de almidón, siguen enriqueciendo el paisaje culinario en el asentamiento de Sihó. Si bien los resultados necesitan continuar su desarrollo y análisis, sin duda dejan la ventana abierta hacia la consolidación del conocimiento de la cocina de los diferentes grupos en Sihó. Igualmente, permiten mostrar no sólo una diferencia socioeconómica, que es evidente, sino también conocer de cerca cómo cada grupo mostraba su identidad a través de sus prácticas culinarias, de sus gustos exóticos o de lujo, de su organización a través de los espacios, que nos permiten visualizar las dinámicas de su vida cotidiana.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Novelo Pérez, M.J., Fernández Souza, L., Herrera Parra, E.M.; Análisis o adquisición de datos: Novelo Pérez, M.J., Herrera Parra, E.M., Fernández Souza, L.; Desarrollo metodológico técnico: Novelo Pérez, M.J., Herrera Parra, E.M.; Desarrollo del manuscrito original: Novelo Pérez, M.J., Fernández Souza, L.; Diseño gráfico: Novelo Pérez, M.J., Fernández Souza, L.; Trabajo de campo: Fernández Souza, L., Novelo Pérez, M.J., Herrera Parra, E.M.; Interpretación: Novelo Pérez, M.J., Fernández Souza, L., Herrera Parra, E.M.

Financiamiento

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT), a través del Proyecto de Frontera 61526 “Comprendiendo la experiencia sensorial de los mayas antiguos y modernos. Nuevos estudios arqueométricos de compuestos orgánicos alimenticios y fragantes”.

Agradecimientos

Proyecto de Frontera 61526 “Comprendiendo la experiencia sensorial de los mayas antiguos y modernos. Nuevos estudios arqueométricos de compuestos orgánicos alimenticios y fragantes” y al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología.

Conflicto de interéses

Los autores declaramos no tener ningún conflicto de interés.

Editor a cargo

Luis Alberto Barba Pingarrón.

Referencias

Aoyama, K., 2007, Elite Artists and Craft Producers in Classic Maya Society: Lithic Evidence from Aguateca, Guatemala: Latin American Antiquity, 18(1), 3-26.

Ardren, T. (ed.), Her Cup for Sweet Cacao. Food in Ancient Maya Society: Austin, University of Texas Press, 400 p.

Beliaev, D., Davletshin, A. y Trabanino, F., 2016, Nuevas evidencias epigráficas y arqueológicas para el contenido de las cerámicas mayas del periodo Clásico, Ponencia presentada en el XXVI Encuentro de Investigadores de la Cultura Maya, Universidad Autónoma de Campeche, 8 al 11 noviembre 2016.

Barba, L., 2007, Chemical residues in lime-plastered archaeological floors: Geoarchaeology, 22(4), 439–452. https://doi.org/10.1002/gea.20160

Barba, L., Pecci, A., Ortiz, A., 2014, Los residuos químicos. Indicadores arqueológicos para entender la producción, preparación, consumo y almacenamiento de alimentos en Mesoamérica: Anales de Antropología, 48(1), 201–240. https://doi.org/10.1016/S0185-1225(14)70495-3

Barba, L., Rodríguez R., Córdoba, J.L., 1991, Manual de técnicas microquímicas de campo para la arqueología: México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 36 p.

Barba, L., Rodríguez R., Córdoba, J.L, Terreros, M., Pecci, A., Ortiz, A., 2012, Manual de procedimientos para el estudio de residuos químicos en pisos y cerámicas arqueológicas (Texto inédito).

Cobos, R., Inurreta, A., 2002, Informe del recorrido y mapeo realizado entre abril y junio del 2001, Proyecto arqueológico Sihó, en Cobos, R., Fernández, L., Tiesler, V., Zabala, P., Inurreta, A., Peniche, N., Vázquez, M. L. y Pozuelo D., El Surgimiento de la Civilización en el Occidente de Yucatán: los Orígenes de la Complejidad Social en Sihó, México, Universidad Autónoma de Yucatán, Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Informe de Actividades 2001.

Cobos, R., Fernández, L., Tiesler, V., Zabala, P., Inurreta, A., Peniche, N., Vázquez, M.L., Pozuelo D., 2002, Proyecto Arqueológico: El surgimiento de la civilización en el Occidente de Yucatán: los orígenes de la complejidad social en Sihó: México, Universidad Autónoma de Yucatán, Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), Informe de actividades de la Temporada de Campo 2001.

Cobos, R., Fernández, L., Peniche, N., Tun, G., Pat, E. Jiménez, S., Tiesler, V., Götz, C., Lacadena, A., 2004, Proyecto Arqueológico: El surgimiento de la civilización en el Occidente de Yucatán: los orígenes de la complejidad social en Sihó: México, Universidad Autónoma de Yucatán, Informe de Actividades de la Temporada de Campo 2003, 1-5.

Cobos, R., Lacadena, A., 2019, Un conjunto arquitectónico asociado con la élite de Sihó, Yucatán: Revista Española de Antropología Americana 49, 139-155. https://doi.org/10.5209/reaa.64964

Cruz-Palma, J..E., 2014, Extracción, identificación y análisis de gránulos de almidón en artefactos líticos y pisos del abrigo Santa Marta con ocupación precerámica en la Depresión Central de Chiapas: México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones Antropológicas, tesis de Maestría, 122 p. https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/2579

Fernández Souza, L., Jiménez-Álvarez, S. del P., Novelo-Pérez, M. J., Herklotz-Balam, D. A., Hernández-Álvarez, H., Espinosa, A., Matos-Llanes, C., Venegas, J., 2014. La vida cotidiana en Sihó, Yucatán: diversidad social y económica en grupos domésticos no elitarios en una comunidad del periodo Clásico: México, Universidad Autónoma de Yucatán, Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), Informe de Actividades 2013.

Fernández Souza, L., Jiménez-Álvarez, S. del P., Hernández-Álvarez, H., Novelo-Pérez, M. J. Matos-Llanes, C., Balam-Lara, R., Chaparro-Pech, R., Herrera-Parra, M., Pujol-Piza, Ll., Espinosa, A., Venegas, J., 2016, La vida cotidiana en Sihó, Yucatán: diversidad social y económica en grupos domésticos no elitarios en una comunidad del periodo Clásico: México, Universidad Autónoma de Yucatán, Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), Informe de actividades 2015.

Fernández Souza, L., Zimmermann, M., Jiménez-Álvarez, S., 2020, Celebrating Sihó: the Role of Food and Foodways in the Construction of Social Identities, in Ardren, T. (ed.), Her Cup for Sweet Cacao. Food in Ancient Maya Society: Austin, University of Texas Press, 188-218.

Garza-Tarazona, S., Kurjack. E.B., 1980, Atlas Arqueológico del Estado de Yucatán: México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Centro Regional del Sureste.

Google LLC., 2023, Península de Yucatán, México: Google Earth.

Götz, C.M., 2004, El consumo de vertebrados en tres grupos habitacionales del sitio de Sihó, Yucatán, en XVIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2004: Ciudad de Guatemala, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 809-825.

Hastorf, C.A., 2017, The Social Archaeology of Food. Thinking about eating from prehistory to the present: New York, Cambridge University Press, 400 p.

Herrera-Parra, E.M., 2018, Actividades y espacios domésticos no elitarios en Sihó, Yucatán, durante el Clásico Tardío-Terminal. Una aproximación multivariable para su identificación: Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ciencias Antropológicas, tesis de licenciatura, 208 p.

Houston, S.D., Inomata, T., 2009, The Classic Maya: Cambridge, Cambridge University Press, 402 p.

Jenkins, R., 2008, Social Identity: New York , Routledge, 264 p.

Jiménez-Álvarez, S.P., 2007, Sihó: una unidad política del occidente de Yucatán: Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, tesis de Maestría.

Jiménez Álvarez, S. del P., Novelo Pérez, M. J., Herklotz Balam, D.A., 2014, Informe preliminar de la cerámica hallada en la estructura 5D72, en Fernández Souza, L., Jiménez Álvarez, S. del P., Novelo Pérez, M.J., Herklotz Balam, D. A., Hernández Álvarez, H., Espinosa, Espinosa, A., Matos Llanes, C. y Venegas, J, La vida cotidiana en Sihó, Yucatán: diversidad social y económica en grupos domésticos no elitarios en una comunidad del periodo Clásico: Informe de Actividades 2013, Universidad Autónoma de Yucatán, Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Jiménez Álvarez, S. del P., Novelo Pérez, M.J., 2016, Informe preliminar de la cerámica de las excavaciones en las estructuras 5D54, 5D57, 5D58 Y 5D72, en Fernández Souza, L., Jiménez Álvarez, S. del P., Hernández Álvarez, H., Novelo Pérez, M. J. Matos Llanes, C., Balam Lara, R., Chaparro Pech, R., Herrera Parra, M., Pujol Piza, Ll., Espinosa, A., y Venegas, J, La vida cotidiana en Sihó, Yucatán: diversidad social y económica en grupos domésticos no elitarios en una comunidad del periodo Clásico: Informe de Actividades 2015, Universidad Autónoma de Yucatán, Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Matos-Llanes, C.M., 2014, Alimentación vegetal y áreas de actividad en la unidad habitacional 5D72 de Sihó, Yucatán. Etnoarqueología, análisis químico de suelos y paleoetnobotánica como herramienta de aproximación: Mérida, Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ciencias Antropológicas, tesis de licenciatura.

Morell-Hart, S., 2011, Paradigms and Syntagms of Ethnobotanical Practice in Pre-Hispanic Northwestern Honduras: Berkeley, USA, University of California, Department of Anthropology, tesis de doctorado, 311 p.

Morell-Hart, S., Joyce, R.A., Henderson, J.S., 2014, Multi-Proxy Analysis of Plant Use at Formative Period Los Naranjos, Honduras: Latin American Antiquity, 25(1), 65–81.

Novelo-Pérez, M.J., Herrera-Parra, E.M., Fernández-Souza, L., Ancona-Aragón, I., Jiménez-Álvarez, S., 2019, Pre-columbian culinary landscapes: reconstructing elite gastronomy at Sihó, Yucatan: STAR: Science & Technology of Archaeological Research: 1-13. https://doi.org/10.1080/20548923.2019.1674508

Núñez-Cortés, Y., Barba-Pingarrón, L., Cruz-Palma, J. E., Ortiz-Butrón, A. y Rodríguez, M. (en prensa). Domestic activities and culinary practices at Lomas Entierros, Costa Rica: a perspective from chemical residues, starch grain analysis, and micro-archaeology: American Antiquity.

Pagán-Jiménez, J.R., 2005, Estudio interpretativa de la cultura botánica de dos comunidades precolombinas antillanas: La Hueca y Punta Candelero: Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Filosofía y Letras, tesis doctoral, 457 p.

Pagán-Jiménez, J.R., 2015, Gránulos de almidón: guía de material comparativo moderno del Ecuador para los estudios paleoetnobotánicos del neotrópico: Buenos Aires, Argentina, Aspha Ediciones, 212 p.

Sabloff, J.A., 1975, Excavations at Seibal. Department of Peten, Guatemala: Ceramics, en Memoirs of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnography: Cambridge, Harvard University, 22-32.

Therin, M., Lentfer¸ C., 2006, A Protocol for Extraction of Starch from Sediments, en Torrence, R., Barton, H., (eds.), Ancient Starch Research: Walnut Creek, California, Left Coast Press, 159-161.

Torrence, R., Barton H. (eds.), 2006, Ancient Starch Research: Walnut Creek, California, Left Coast Press, 272p.

Trabanino, F., Meléndez-Guadarrama, L., 2016, El Ajkum Sa’ o pozol de camote. Una bebida entre los Mayas Palencanos del Clásico Tardío: Ketzalcalli, 2, 3-21.

Twiss, K.C., 2019, The Archaeology of Food: Identity, Politics, and Ideology in the Prehistoric and Historic Past: United Kingdom (UK), Cambridge University Press, 256 p.

Varela-Torrecilla, C., 1998, El Clásico Medio en el Noroccidente de Yucatán: la fase Oxkintok regional en Oxkintok (Yucatán) como paradigma: Oxford, England, BAR Publishing, 324 p. https://doi.org/10.30861/9780860549352

Peer Reviewing under the responsibility of Universidad Nacional Autónoma de México.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)