|

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 76, núm. 2, A090424, 2024 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a090424

|

|

Análisis de residuos orgánicos en botijas coloniales recuperadas durante las excavaciones del Proyecto Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Analysis of organic residues in colonial jars recovered during the excavations of the Templo Mayor Project in the Historic Downtown of Mexico City

Alessandra Pecci1,*, Simona Mileto1, Mirsa Islas Orozco2, Leonardo López Luján2

1 Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica (ERAAUB), Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. Carrer Montalegre 6, C.P. 08001 Barcelona, España.

2 Proyecto Templo Mayor, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Seminario Núm. 8, Centro Histórico, C.P. 06060, Ciudad de México, México.

* Autor para correspondencia: (A. Pecci) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cómo citar este artículo:

Pecci, A., Mileto, S., Islas Orozco, M., López Luján, L. 2024, Análisis de residuos orgánicos en botijas coloniales recuperadas durante las excavaciones del Proyecto Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 76 (2), A090424. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a090424

Manuscrito recibido: 25 de Octubre de 2023; manuscrito corregido: 25 de Marzo de 2024; manuscrito aceptado: 9 de Abril de 2024.

RESUMEN

Esta investigación parte del interés por definir el contenido de recipientes cerámicos españoles usados por siglos como envases de productos agrícolas que eran exportados de España a sus colonias americanas. Para ello hemos analizado una serie de fragmentos de botijas que se encontraron en los niveles estratigráficos coloniales del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se trata de 10 muestras recuperadas en el marco de las excavaciones arqueológicas del Proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los resultados obtenidos nos han permitido establecer que el contenido de estas botijas no siempre fue el mismo. Identificamos la presencia, muchas veces combinada, de productos de origen vegetal (probablemente aceites y vinos principalmente), aunque en ciertos casos también había productos de origen animal. Por el momento, no hemos podido definir cuál era el contenido preferente de cada uno de estos recipientes y cuál fue la secuencia en los productos envasados. Destaca el hecho que logramos corroborar que es posible analizar cerámicas vidriadas, obteniendo de ellas información clave que servirá a futuro para definir el uso de los recipientes del periodo colonial novohispano.

Palabras clave: ánforas, botijas, residuos orgánicos, vino, aceite, Ciudad de México, periodo colonial, recinto sagrado de Tenochtitlan.

ABSTRACT

This research is based on the interest in defining the content of Spanish amphorae used for centuries as containers for agricultural products that were exported from Spain to its American colonies. To do this, we have analyzed a series of fragments of botijas that were found in the colonial stratigraphic levels of the Historic Downtown area of Mexico City. These are 10 samples recovered within the framework of the archaeological excavations of the Templo Mayor Project of the National Institute of Anthropology and History. The results obtained have allowed us to establish that the content of these botijas was not always the same. We identified the presence, often combined, of plant origin products (probably mainly oils and wines), although in certain cases there were also products of animal origin. At the moment, we have not been able to define what the preferred content of each of these containers was and what the sequence was in the bottled products. However, we were able to confirm that it is possible to analyze glazed pottery, obtaining from them key information that will allow us to define the use of most of the vessels from the New Spain colonial period.

Keywords: amphorae, botijas, analysis of organic waste, wine, oil, Mexico City, colonial period, sacred site of Tenochtitlan.

- Introducción

El análisis de residuos orgánicos en recipientes cerámicos permite identificar los diferentes productos almacenados, transportados o procesados en ellos, reconstruir los hábitos alimentarios de las personas que vivieron en el pasado e identificar el uso de recubrimientos en sus superficies internas principalmente con fines de impermeabilización (Condamin et al., 1976; Evershed, 1993, 2008; Garnier, 2007; Garnier y Pecci, 2021; Pecci, 2009, 2021; Reber 2023; Regert, 2011).

|

| Figura 1. Ejemplo de botijas completas expuestas en la sala 8 del Museo del Templo Mayor en Ciudad de México. Fotografía de Mirsa Islas. |

En el periodo colonial, las embarcaciones transatlánticas fletadas desde España transportaban por lo regular bienes de consumo cuya producción estaba prohibida en los territorios americanos, principalmente aceite de oliva, vinagre, alcaparras y una variedad de conservas. Dichos bienes eran envasados en ánforas de cerámica de silueta redondeada y cuello corto que eran conocidas coloquialmente como botijas o botijos (Fournier García, 1998; Velázquez, 2015).

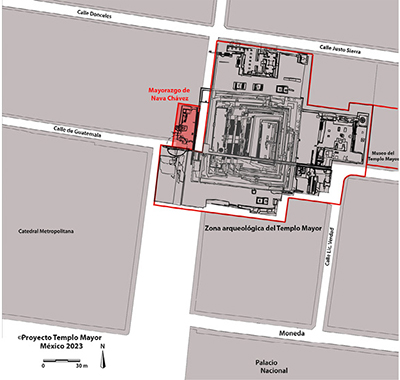

En esta contribución se presentan los primeros resultados del análisis de residuos orgánicos de diez fragmentos de botijas españolas que fueron recuperados en el Centro Histórico de la Ciudad de México (Figura 1), en el marco de la séptima temporada de excavaciones realizadas por el Proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el predio que perteneció al antiguo Mayorazgo de Nava Chávez (Figura 2).

|

| Figura 2. Ubicación del predio del antiguo Mayorazgo de Nava Chávez en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Dibujo de Michelle De Anda Rogel, cortesía Proyecto Templo Mayor. |

Aunque existe la posibilidad de que las botijas sirvieran para almacenar y transportar una amplia gama de productos del sur de España, la hipótesis más sólida apunta hacia el aceite de oliva y el vino. La posibilidad de identificar el contenido de las botijas permite precisar la función de este tipo de recipientes cerámicos que hasta ahora habían sido muy poco estudiados, y brinda la oportunidad de evaluar su uso y reúso en distintos contextos y periodos históricos, como se ha hecho en precedencia con recipientes anfóricos romanos y medievales (Garnier, 2007; Garnier, y Pecci, 2021; Pecci, 2021; Pecci et al., 2021, 2023).

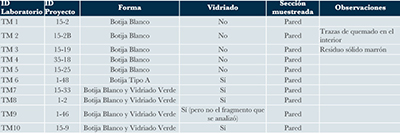

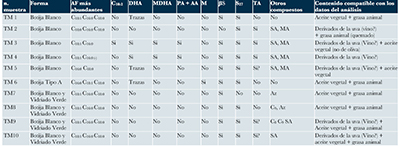

Una dimensión importante de esta investigación deriva en que algunas de las botijas analizadas son vidriadas, este tipo de cerámica no suele considerarse en los análisis de residuos orgánicos. Investigaciones recientes han demostrado que las cerámicas vidriadas también conservan residuos químicos que permiten identificar el contenido de los recipientes (Pecci et al., 2016). Por tal motivo, para el presente estudio se seleccionaron un total de diez muestras pertenecientes tanto al tipo cerámico Botija Blanco, cómo al tipo Botija Blanco con Vidriado Verde. En la Tabla 1 se muestran los datos referentes a las muestras analizadas.

| Tabla 1. Listado de muestras analizadas. |

|

- El contexto arqueológico de las muestras

El predio que perteneció al antiguo Mayorazgo de Nava Chávez, ubicado en el ángulo noroeste de la intersección de las calles República de Argentina y República de Guatemala en el Centro Histórico de la Ciudad de México, abarca una fracción muy significativa del recinto sagrado de la ciudad insular de Tenochtitlan, capital imperial de la Triple Alianza entre 1430 y 1521 d.C. (Figura 2). Con una superficie de poco más 500 m2, el área excavada de dicho predio, encierra en su interior una porción de la fachada principal del Templo Mayor -una pirámide que alcanzó 45 metros de altura-, así como un monolito de grandes proporciones tallado en andesita y que representa a la diosa terrestre Tlaltecuhtli, el cual fue descubierto por los integrantes del Programa de Arqueología Urbana el 2 de octubre de 2006 (López Luján, 2010). Como es de suponer, tras la conquista española de Tenochtitlan, el uso de este espacio se transforma diametralmente, pasando de ser un escenario ritual para las ceremonias estatales mexicas, a un área donde se levantaron lujosas viviendas para los europeos prominentes y sus descendientes americanos. En distintos estratos de estas ocupaciones coloniales, los cuales están fechados entre el 1521 y el 1821 d.C., hemos recuperado abundante material cerámico, buena parte de él perteneciente a tipos importados de España, aunque también hay otros materiales tanto de manufactura local como procedentes de China.

- Materiales y metodología

3.1. Materiales

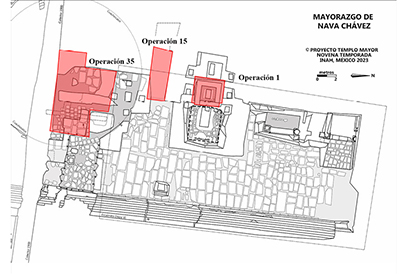

Las muestras analizadas para el presente trabajo fueron recuperadas durante la séptima temporada de excavaciones (2007-2014) del Proyecto Templo Mayor, INAH (López Luján, 2017). Los diez fragmentos de cerámica en cuestión pertenecen a botijas españolas (Tabla 1), hallados en las operaciones 1, 15 y 35 del predio del antiguo Mayorazgo de Nava Chávez (Figuras 2 y 3). Se trata de recipientes de la llamada Loza Alisada Española del tipo Botija Blanco y Botija Blanco y Vidriado Verde: llamadas oliveras (olive jars), con pasta de textura porosa, burda y heterogénea (Figura 4). El acabado de superficie en el primer tipo es engobe blanco y alisado en ambas caras, mientras que el segundo, tiene un vidriado en la cara interna para evitar filtraciones. Ambos tipos cerámicos presentan las clásicas estrías horizontales y paralelas en las superficies externa e interna, características del uso del torno. Su lugar de manufactura se sitúa normalmente en Sevilla y Córdoba en España, aunque hasta el momento no se han realizado análisis arqueométricos de estas piezas para confirmarlo. El periodo cronológico al que pertenecen estos recipientes es el periodo Colonial temprano, es decir, entre 1521-1620 (Museo de Historia Natural de Florida, 2013).

|

| Figura 3. Área de excavación en el antiguo Mayorazgo de Nava Chávez y localización de las operaciones de las que proceden las muestras. Dibujo de Michelle De Anda Rogel, cortesía Proyecto Templo Mayor. |

Como es sabido, esta clase de botijas se utilizaban para el almacenamiento y el transporte de productos agrícolas e industriales (líquidos y áridos), como vino, vinagre de vino, aceite de oliva, aceitunas, habas, garbanzos, alcaparras, pólvora, etcétera (Avery 1997; Charlton et al., 2007; Deagan, 1987; Fournier García, 1998; Islas Orozco, 2022; López Cervantes, 1976; López Luján, 2006; Serrano Espinosa y de la Peña Virchez, 1997; Velázquez, 2015). Recientemente, fueron analizadas dos botijas no vidriadas (olive jars) encontradas en Puerto Rico con el fin de definir cuál era su contenido (Briggs et al., 2023). Ambas presentaron residuos atribuibles a vino, lo que reitera la posibilidad de que el contenido de estos recipientes puede variar y, a pesar del nombre que comúnmente se le atribuye -olive jars u oliveras- no necesariamente era aceite.

|

| Figura 4. Ejemplo de las botijas analizadas. Izquierda: Tipo Botija Blanco; derecha Tipo Botija Blanco y Vidriado Verde. Fotografías de Mirsa Islas Orozco, cortesía Proyecto Templo Mayor. |

Esta investigación, persigue el objetivo de definir qué productos estuvieron contenidos en las botijas, cuyos fragmentos hemos analizado químicamente. Una de las botijas en estudio (muestra 2) presentaba evidencias de haber sido sometida al fuego en su parte interna, lo que sugiere que, una vez rota, habría sido reutilizada en contacto con materiales quemados. Otra botija (muestra 3), en cambio, conservaba en su cara interna residuos sólidos de color marrón, que hipotetizamos se trataba de un material de recubrimiento o impermeabilización, posiblemente elaborado a base de brea de pino, que se empleaba para recubrir las ánforas en periodos más antiguos (época romana, tardoantigua y medieval) en Europa (Colombini et al., 2005; Pecci, 2018, 2021).

Debido a que los fragmentos de cerámica analizados fueron seleccionados mucho tiempo después de haber sido extraídos de sus respectivos contextos arqueológicos, no fue posible obtener muestras de control de los sedimentos en los que permanecieron enterrados por siglos. Sin embargo, como veremos a continuación, la diferencia en los resultados obtenidos sugiere que no hubo una contaminación de carácter post-deposicional. Todos los fragmentos cerámicos habían sido almacenados en bolsas de polietileno por los arqueólogos antes de su selección y análisis. Este hecho es importante porque la presencia de ftalatos en los cromatogramas es probablemente consecuencia de ello.

3.2. Metodología

La superficie de los fragmentos de cerámica seleccionados para el estudio se limpió mecánicamente en el laboratorio para quitar contaminación post-deposicional y se pulverizaron las porciones limpias. El polvo se sometió a dos métodos de extracción distintos. Se realizó la llamada extracción metanólica directa (Correa-Ascencio y Evershed, 2014) para identificar lípidos (extracción i.), sobre 2 g de polvo. Se añadió un estándar interno (20 µl de n-hexatriacontano, C36), mientras que la extracción alcalina propuesta por Pecci et al. (2013, 2020) para identificar residuos de vino (extracción ii.) se aplicó sobre aproximadamente 1 g de polvo cerámico. Al fragmento en polvo se le añadió un estándar interno (50 µl de n-hexatriacontano, C36) antes de la extracción.

Los extractos se derivatizaron con 30 µl de BSTFA y se analizaron con cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). También se analizó una muestra de control del laboratorio, siguiendo los mismos procedimientos de extracción y análisis empleados para el estudio de las muestras arqueológicas, con el fin de verificar que no hubiera una contaminación debido al procesamiento de las muestras.

Para el análisis se utilizó el Cromatógrafo de gases 6890N (Agilent Technologies), con una columna capilar de sílice Rtx-1 (60m x 0.32mm x 0.1um), acoplado a un Detector de Masas 5975 inert XL y con autoinyector 7683B Series (Agilent Technologies), operado en ionización electrónica (70 eV). El rango de masa fue m/z 40-650.

- Resultados

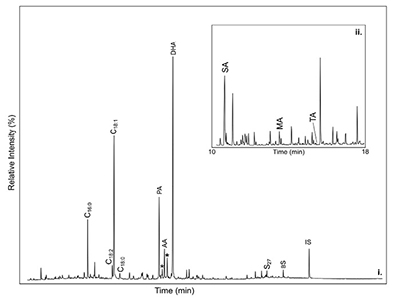

Los análisis de residuos orgánicos revelaron que el colesterol estuvo presente en todos los extractos i., aunque es posible que sea consecuencia de una contaminación (Hammann et al., 2018). Los extractos lipídicos de las muestras de botijas blancas sin vidriado -número 3 y 5- mostraron preservación de los lípidos, dominados por una alta concentración de ácido oleico (C18:1), seguido por ácido palmítico (C16:0). El β-sitosterol se encontró en ambas muestras. La Figura 5 muestra ambas extracciones de la botija blanca sin vidriado -número 3-. Dichos resultados apoyan la hipótesis sobre el uso de estas vasijas cerámicas como contenedores de un aceite de origen vegetal. Además, en la muestra 3 se identificó ácido linoleico (Figura 5i), lo que sugiere que el aceite vegetal contenido en esa botija no era de oliva, pues este ácido es más común en aceites vegetales diferentes al aceite de oliva, como por ejemplo los de lino, girasol, maíz, o semillas de uva (Vichi et al., 2012).

|

| Figura 5. Cromatograma de gases parcial de la extracción i y extracción ii de la muestra 3. En la figura: Cn:0 son los ácidos grasos con un número específico (n) de carbonos, DHA=ácido dehidroabiético, PA=ácido pimárico, AA=ácido abiético. * representa la presencia de otros compuestos triterpenoides, entre los que se encuentra el dehidroabietato de metilo, S27 es el colesterol, BS es el β-sitosterol, TA es el ácido tartárico, SA es el ácido succínico, MA es el ácido málico e IS es el estándar interno (C36). |

La extracción ii. de las muestras 3 y 5 reveló la presencia de ácidos tartárico, succínico y málico. Si bien el ácido tartárico no es un biomarcador exclusivo de la uva, debido a que también está presente en otros frutos, como por ejemplo en el tamarindo, para el momento histórico, el contexto arqueológico y los materiales cerámicos investigados, es muy probable que derive del jugo de uva. En fechas recientes, se ha usado la proporción entre los ácidos málico y tartárico para confirmar la presencia de residuos de uva en muestras arqueológicas (Briggs et al., 2023). Sin embargo, su empleo no es aplicable en el presente trabajo debido a que varios experimentos y estudios etnoarqueológicos sobre residuos de vino han demostrado que dicha proporción varía de un contexto a otro y en función del tipo de envejecimiento aplicado, especialmente si fueron analizados con el método usado en este artículo (Pecci et al., 2013, 2020). También los ácidos succínico y málico, a pesar de no ser biomarcadores exclusivos, se encuentran en el vino y sugieren que estos recipientes fueron empleados para almacenar vino o derivados de la uva (Garnier y Valamoti, 2016; Pecci et al., 2013, 2020). Con los análisis realizados hasta ahora, no es posible diferenciar entre vino y sus derivados, como vino calentado o vinagre. De cualquier forma, estos datos nos hacen vislumbrar el uso y reúso de los recipientes para almacenar y transportar diversos productos de origen orgánico.

Otro resultado interesante es que la muestra 3 tiene en abundancia ácidos dehidroabiético, abiético, pimárico, lo que indica que las superficies de esta botija blanca fueron recubiertas con productos de la familia Pinaceae. La identificación de dehidroabietato de metilo permite precisar qué se trataba de brea de Pinácea extraída directamente de la madera (Colombini et al., 2005). Esto concuerda con los residuos sólidos de color marrón observados a simple vista en la cara interna de la botija.

La muestra 5 sólo presenta trazas de ácido dehidroabiético y dehidroabietato de metilo, revelando la aplicación de brea también en esa pieza cerámica. Al respecto debemos aclarar que el uso de este material para recubrir el interior de ánforas se generalizó durante los períodos romano y tardorromano, y que continuó en la Edad Media. Con los datos ahora obtenidos, se puede sugerir que la práctica seguía en los siglos XVI, XVII y XVIII. La brea era utilizada para impermeabilizar las superficies de los recipientes y, posiblemente, confería un sabor y un aroma particulares al vino que contenían, al tiempo que contribuía a su preservación (Garnier y Pecci, 2021; Pecci, 2021).

La muestra 1 (de una botija blanca sin vidriar) y las muestras 6-10 (botijas vidriadas) comparten un perfil lipídico muy parecido al de las muestras 3 y 5, dominado por una alta concentración de ácido oleico (C18:1) y palmítico (C16:0). Tal concentración sugiere un contenido de aceite vegetal, propuesta apoyada por la presencia de ácido azelaico (en las muestras 7, 8 y 11) y β-sitosterol. En este caso, también está presente el ácido esteárico (C18:0), lo que podría deberse a residuos de origen animal. Además, la extracción ii. reveló la existencia de los ácidos tartárico y succínico en dos botijas (muestras 9 y 10), lo que señala que ambas se utilizaron también para almacenar posiblemente vino o derivados de la uva.

|

| Figura 6. Cromatograma de gases parcial de la extracción i. de la muestra 2. En la figura: Cn:0 son los ácidos grasos con un número específico (n) de carbonos, S27 es el colesterol, los círculos negros son contaminación de plástico, y IS es el estándar interno (C36). |

Sobre este mismo asunto, cabe resaltar que dos recipientes, uno sin vidriar (muestra 1) y otro vidriado (muestra 6) presentaron trazas de ácido dehidroabiético, marcador de los productos de la familia Pinaceae. Este material sobre la pieza sin vidriar habría servido para impermeabilizarla, en tanto que en la vidriada habría mejorado la impermeabilización y quizás evitado que los residuos de su primer contenido hubieran alterado negativamente el sabor de su segundo contenido. En contraste, las demás piezas cerámicas (muestras 7-10) que eran vidriadas, carecen de marcadores de resina o brea.

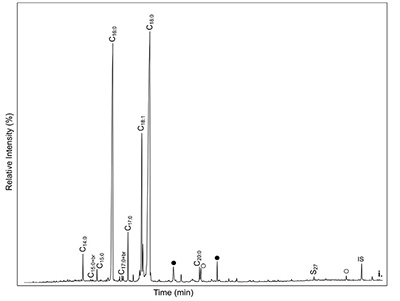

En lo que respecta a la muestra 2 (fragmento de una botija blanca), la extracción ii. reveló ácidos tartárico, succínico y málico, propios del vino. Adicionalmente, la extracción i. mostró una alta concentración de lípidos, dominados específicamente por ácidos palmítico (C16:0) y esteárico (C18:0), en una proporción que apunta a un contenido de origen animal. También se identificaron colesterol (presente en todas las muestras y puede derivar de contaminación) y ácidos grasos de cadena ramificada (Figura 6). En cambio, no se identificó β-sitosterol, a diferencia de las muestras anteriores. Todo lo anterior sugiere que este recipiente contenía, además del probable vino, productos de origen animal. Su presencia es sorprendente en una botija, si bien hay que considerar que el fragmento muestreado de esta vasija presentaba evidencia de haber sido quemado en su interior, así que podemos pensar que haya sido reutilizado en algún momento o haya sufrido contaminaciones postdeposicionales. Por otra parte, la ausencia de marcadores de productos de Pinaceae se debe a que la pieza nunca fue recubierta con resina ni brea.

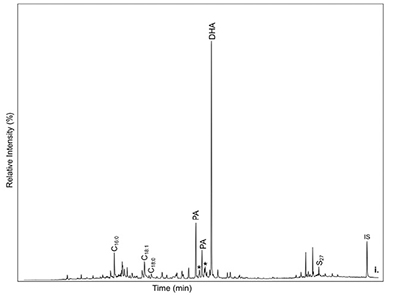

Por su parte, la muestra 4 (botija blanca no vidriada; Figura 7) arrojó abundantes marcadores de brea de pino, como los ácidos dehidroabiético, pimárico y abiético, y el dehidroabietato de metilo. Fueron escasas las concentraciones de otros lípidos, dominados por el ácido palmítico (C16:0) y seguidos por el oleico (C18:1). La extracción ii. reveló la presencia de ácidos tartárico, succínico y málico. Estos datos nos indican que la botija en cuestión, recubierta con abundante brea, sirvió probablemente como contenedor de vino.

|

| Figura 7. Cromatograma de gases parcial de la extracción i de la muestra 4. En la figura: Cn:0 son los ácidos grasos con un número específico (n) de carbonos, DHA=ácido dehidroabiético, PA=ácido pimárico. * representa la presencia de otros compuestos terpenoides, entre los que se encuentra el dehidroabietato de metilo, S27 es el colesterol e IS es el estándar interno (C36). |

- Discusión

Los resultados del análisis de las botijas indican la presencia de contenidos diferentes (Tabla 2). Resulta prematuro establecer patrones de uso y definir qué productos fueron envasados para ser exportados a la Nueva España. De hecho, solo una botija (muestra 4) sirvió para almacenar un solo tipo de contenido, vino o derivados de la uva en este caso. Por el contrario, otra botija (muestra 2) también contenía vino u otros derivados de la uva, pero sus superficies internas estaban igualmente impregnadas de productos de origen animal. Como hemos expresado, es posible que las diferentes trazas químicas se deban a que esta botija fue primeramente utilizada como recipiente y después, posiblemente ya en estado fragmentario, tuvo un uso diferente.

| Tabla 2. Lista de los compuestos principales en cada muestra. En la tabla: AF=ácidos grasos; C18:0, C18:1, C18:2, C16:0 son respectivamente los ácidos esteárico, oleico, linoléico y palmítico; DHA es el ácido dehidroabiético, MDHA es el metil-dehidroabiético, PA es ácido pimárico, AA es el ácido abiético, βS es el β-sitosterol, S27 es el colesterol, TA= el ácido tartárico, SA el succínico y MA el málico. |

|

En una botija no vidriada (muestra 1) y cinco vidriadas (muestras 6-10) detectamos también una mezcla de productos que incluye aceites vegetales y productos animales. Para complicar las cosas, dos de ellas (muestras 9 y 10) también contenían probable vino en alguna ocasión. Finalmente, dos recipientes cerámicos (muestras 3 y 5) tenían residuos compatibles con aceite vegetal (el aceite de la muestra 3 posiblemente no era de oliva) así como vino o sus derivados, sugiriendo este hecho su reutilización.

Con respecto al contenido original de las botijas, se concluye que dos de ellas habrían contenido solo derivados de la uva (posiblemente vino o vinagre) (muestras 2 y 4) en tanto que las ocho restantes habrían almacenado posiblemente un aceite vegetal, pero también otras sustancias. Por otro lado, de las diez botijas analizadas, seis contaban con trazas químicas de derivados de la uva, siendo cuatro de ellas, del tipo cerámico blanco (muestras 2, 5, 9 y 10).

En cuanto a la presencia de diferentes sustancias en una misma botija, hay que subrayar que, hasta el momento, es imposible hacer una estratigrafía de la absorción de residuos para definir cuál fue su secuencia de uso o si estaban mezcladas. Considerando este último escenario, en la actualidad se explora la posibilidad de que la existencia de marcadores de uva y aceite en una misma botija se deba a que contuviera en realidad aceitunas en vinagre u otro derivado del vino. Cualquiera que sea el caso, vale la pena señalar que, en muchas ánforas de épocas romana, tardoantigua y medieval se ha detectado también la combinación de marcadores químicos de diversos productos orgánicos (Pecci 2018, Pecci et al., 2021, 2023) y que es necesario indagar más a fondo el tema del uso y reuso de los contenedores anfóricos.

Otro fenómeno que hemos observado con anterioridad en ánforas de épocas prerromana, romana, tardoantigua y medieval es el empleo de recubrimientos orgánicos para impermeabilizar sus superficies internas, aunque es probable que también sirvieran para prolongar la conservación de su contenido. En el presente estudio hemos registrado el mismo fenómeno en las muestras de cerámica recuperadas en los niveles coloniales de la Ciudad de México. En efecto, hemos identificado residuos de brea de pino en las muestras 1 y 3-6. Observamos estos recubrimientos en las botijas no vidriadas, aunque tenemos como excepciones una botija no vidriada carente de dicho recubrimiento y una vidriada con recubrimiento de resina (muestra 6). En este último caso, pudiéramos presumir que el vidriado perdió en algún momento sus cualidades impermeabilizantes y que por ello fue necesario aplicar una capa de recubrimiento de origen orgánico, o que fue necesario aplicar una capa de brea para neutralizar los residuos del contenido anterior.

Muchas veces se ha sugerido que los recubrimientos de origen orgánico se asocian invariablemente a que las ánforas (principalmente romanas) que los poseen servían para contener vino o salazones de pescado (Pecci y Cau, 2014). En este sentido, es interesante que las dos botijas halladas en Puerto Rico y analizadas por Briggs (2023) muestran a la vez residuos de vino y de productos de Pinaceae. No obstante, los resultados de nuestro estudio señalan un panorama más complejo: solamente tres de las seis botijas cuyo contenido es compatible con un derivado de la uva contaban con recubrimiento de resina/brea (muestras 3-5 que carecen de vidriado). De lo anterior concluimos que en las muestras estudiadas no hay una relación directa entre contenido y recubrimiento de resina/brea.

- Conclusiones

Si bien es cierto que el número de muestras analizadas en el presente estudio es relativamente reducido, los resultados brindan una perspectiva novedosa y sugerente acerca del contenido de las botijas. Gracias a los resultados químicos registrados, se logró corroborar la importancia del consumo de derivados de la uva (probablemente vino) en una de las casas importantes de la capital colonial y probablemente también la de aceite y otros productos de origen animal.

Los datos de este estudio, demuestran que las botijas importadas de España fueron utilizadas de diversas maneras, lo que contradice la idea de que su forma, sus dimensiones o su tipo cerámico corresponden invariablemente con productos específicos almacenados en ellas y además que, al igual que en el caso de sus antecesoras romanas y tardoantiguas, probablemente fueron reutilizadas. Resulta curioso que en los contextos arqueológicos coloniales de la Ciudad de México, las botijas no hayan sido empleadas también para conformar rellenos constructivos o construir sistemas de canalización, ambos fenómenos muy comunes en los contextos europeos de épocas romana y tardoantigua (Coletti y Diosono, 2019).

Se hace notar que esta investigación ha puesto en evidencia la posibilidad de analizar materiales vidriados con éxito, lo cual permitirá ampliar el espectro de análisis de cerámicas, tanto en el mundo mediterráneo como en el continente americano, especialmente para los periodos medievales y coloniales.

Contribuciones de los autores

Esta investigación tiene como marco un proyecto científico de larga duración que investiga el contenido de recipientes cerámicos y, en particular, anfóricos (A. Pecci), el Proyecto RACAMed II (PID2020-113409GB-I00), encabezado por A. Pecci, P. Reynolds, así como las excavaciones del Proyecto Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México (L. López Luján y M. Islas). AP, MI y LLL seleccionaron los fragmentos cerámicos idóneos para el análisis. AP y MI realizaron el muestreo de dichos fragmentos en el Laboratorio de campo del Proyecto Templo Mayor, mientras que el muestreo en laboratorio y el proceso de análisis e interpretación de los residuos químicos fueron realizados por SM y AP en la Universitat de Barcelona. Todos los autores contribuyeron a la discusión y presentación de los resultados.

Financiamiento

El trabajo se enmarca en las investigaciones del Proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia (dirigido por L. López Luján), del Proyecto RACAMed II (PID2020-113409GB-I00), financiado por el MCIN/AEI/10.13039/501100011033, (encabezadas por A. Pecci, P. Reynolds) y del proyecto “Assessorament i Investigació aplicada en el camp de l’Arqueologia, Arqueometria i Diagnòstic” (FBG 309335) (A. Pecci).

Permisos

Consejo de Arqueología Oficio 401-3-3768. AA-25.

Agradecimientos

Queremos agradecer a Michelle De Anda Rogel por elaborar los planos que ilustran este artículo.

Esta investigación es parte de las actividades del Proyecto RACAMed II (PID2020-113409GB-I00), encabezado por A. Pecci, P. Reynolds, así como de las excavaciones del Proyecto Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México (L. López Luján y M. Islas), de las actividades del ERAAUB (2021 SGR 00696), del Institut de Arqueologia de la Universitat de Barcelona (IAUB) y del INSA-UB, María de Maeztu Unit of Excellence 2021, MCIN/AEI/CEX2021-001234-M. Los análisis han sido realizados por A.P. y S.M. usando las infraestructuras del Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia y de los Centres Científico-Tècnics de la Universitat de Barcelona.

Conflicto de interéses

No hay conflictos de interés.

Editor a cargo

Luis Alberto Barba Pingarrón.

Referencias

Avery, G., 1997, Pots as Packaging. The Spanish Olive Jar and Andalusian Transatlantic Commercial Activity, 16th–18th Centuries: Florida, U.S.A., University or Florida, 346 p.

Briggs, L., Cooper, J., Craig, O., Heron, K. Lucquin, A., Martínez Milantchi, A.A., Samson, A., 2023, Molecular evidence for new foodways in the early colonial Caribbean: organic residue analysis at Isla de Mona, Puerto Rico: Archaeological and Anthropological Sciences, 15(70), 1-19. https://doi.org/10.1007/s12520-023-01771-y

Charlton, T.H., Fournier, P., Charlton, C.O., 2007, La cerámica del periodo colonial temprano en la cuenca de México. Permanencia y cambio en la cultura material, en Merino Carrión L.B., García Cook, Á. (coords.), La producción alfarera en el México antiguo, vol. V: Ciudad de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 429-496.

Coletti, F., Diosono, F., 2019, Il vuoto utile. Il riutilizzo delle anfore nell’edilizia romana: Archeologia Classica, 70, 679-710.

Colombini, M.P., Modugno, F., Ribechini, E., 2005, Direct exposure electron ionization mass spectrometry and gas chromatography/mass spectrometry techniques to study organic coatings on archaeological amphorae: Journal of Mass Spectrometry, 40(5), 675-687. https://doi.org/10.1002/jms.841

Condamin, J., Formenti, F., Metais, M.O., Michel, M., Blond, P., 1976, The application of gas chromatography to the tracing of oil in ancient amphorae: Archaeometry, 18, 195–201. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.1976.tb00160.x

Correa-Ascencio, M., Evershed, R.P., 2014, High throughput screening of organic residues in archaeological potsherds using direct acidified methanol extraction: Analythical Methods, 6, 1330.

Deagan, K., 1987, Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean, 1500-1800, Vol. I: Washington, Smithsonian Institution Press, 222 p.

Evershed, R.P., 1993, Biomolecular archaeology and lipids: World Archaeology, 25, 74–93. https://doi.org/10.1080/00438243.1993.9980229

Evershed, R.P., 2008, Organic residue analysis in archaeology: The archaeological biomarker revolution: Archaeometry, 50, 895–924. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2008.00446.x

Fournier García, P., 1998, La cerámica colonial del Templo Mayor: Arqueología Mexicana, 31, 52-59.

Garnier, N., 2007, Analyse de résidus organiques conservés dans des amphores: un état de la question, in Bonifay, M., Tréglia, J.C. (eds.), LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry, British Archaeological Reports, International Series 1662: Oxford, Archaeopress, 39-49.

Garnier, N., Pecci, A. 2021, Amphorae and residue analysis: content of amphorae and organic coatings, in Bernal-Casasola, D., Bonifay, M., Pecci, A., Leitch, V. (eds.), Roman Amphora Contents. Reflecting on the Maritime Trade of Foodstuffs in Antiquity, RLAMP 17: Oxford, Archaeopress, 113-126.

Garnier, N., Valamoti, S.M., 2016, Prehistoric wine-making at Dikili Tash (Northern Greece): Integrating residue analysis and archaeobotany: Journal of Archaeological Science, 74, 195-206. https://doi.org/10.1016/j.jas.2016.03.003

Hammann, S., Cramp, L.J.E., Whittle, M., Evershed, R.P., 2018, Cholesterol degradation in archaeological pottery mediated by fired clay and fatty acid pro-oxidants: Tetrahedron Letters, 59(50), 4401-4404. https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2018.10.071

Islas Orozco, M., 2022, La cerámica Colonial y del periodo Independiente de Mayorazgo de Nava Chávez en el Centro Histórico de la Ciudad de México: Ciudad de México, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, tesis de licenciatura, 376 p

López Cervantes, G., 1976, Cerámica española en la Ciudad de México: Ciudad de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 67 p.

López Luján, L., 2006, La casa de las águilas: un ejemplo de la arquitectura religiosa de Tenochtitlan Vol. 2: Ciudad de México, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 577 p.

López Luján, L., 2010, Tlaltecuhtli: Ciudad de México, México, Fundación Conmemoraciones, 141 p.

López Luján, L., 2017, El Proyecto Templo Mayor (1991-2017): recuento de cinco lustros de actividades, en Matos Moctezuma, E., Ledesma Bouchan, P. (eds.), Templo Mayor: revolución y estabilidad: Ciudad de México, Museo del Templo Mayor, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 35-57.

Museo de Historia Natural de Florida (FM), 2013, Colección tipológica de cerámica (en línea): Florida, Universidad de Florida, Laboratorio de Arqueología Histórica, actualizado 02 de enero de 2019, disponible en <https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/coleccion-digital-de-tipologias/sobre-la-coleccion>, consultado el 21 de junio de 2021.

Pecci, A., 2009, Analisi funzionali della ceramica e alimentazione medievale: Archeologia Medievale, 36, 21–42.

Pecci, A., 2018, Analisi dei residui organici e anfore medievali: Archeologia Medievale, 45, 275-280.

Pecci, A., 2021, Análisis de residuos químicos en materiales arqueológicos: marcadores de actividades antrópicas en el pasado: Pyrenae, 52(1), 7-54.

Pecci, A., Cau, M.Á., 2014. Análisis de residuos orgánicos en algunas ánforas del Monte Testaccio (Roma), en Martínez, J.M.B., Rodríguez, J.R. (eds.), Estudios Sobre El Monte Testaccio: Roma VI, Instrumenta 47: Barcelona, Ediciones de la Universitat de Barcelona, 601–613.

Pecci, A., Giorgi, G., Salvini, L., Cau, M.Á., 2013, Identifying wine markers in ceramics and plasters with gas chromatography-mass spectrometry. Experimental and archaeological materials: Journal of Archaeological Science, 40, 109-115. https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.05.001

Pecci, A., Degl’Innocenti, E., Giorgi, G., Cau Ontiveros, M.A., Cantini, F., Solanes Potrony, E., Alós, C., Miriello, D., 2016, Organic residue analysis of experimental, medieval, and post medieval glazed ceramics: Archaeological and Anthropological Sciences, 8, 879–890. https://doi.org/10.1007/s12520-015-0262-3

Pecci, A., Borgna, E., Mileto, S., Dalla Longa, E., Bosi, G., Florenzano, A., Mercuri, A.M., Corazza, S., Marchesini, M., Vidale, M., 2020, Wine consumption in Bronze Age Italy: combining organic residue analysis, botanical data and ceramic variability: Journal of Archaeological Science, 123, 105256. https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105256

Pecci, A., Reynolds, P., Mileto, S., Vargas Girón, J.M., Bernal-Casasola, D., 2021, Production and transport of goods in the Roman period: Residue analysis and wine derivatives in late Republican Baetican ovoid amphorae: Environmental Archaeology, 1-13. https://doi.org/10.1080/14614103.2020.1867291

Pecci, A., Mileto, S., Ritondale, S., Amoretti, V., Toniolo, L. Cottica, D., 2023, Wine production and consumption in context: organic residue analysis in the so-called thermopolium V 4, 6-8 at Pompeii, in IMEKO TC4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage: Rome, Italy, 719-724. https://doi.org/10.21014/tc4-ARC-2023.134

Reber, E.A., 2023, An archaeologist’s guide to organic residues in pottery: Tuscaloosa, University Alabama Press, 224 p.

Regert, M., 2011, Analytical strategies for discriminating archaeological fatty substances from animal origin: Mass Spectrometry Reviews, 30, 177–220. https://doi.org/10.1002/mas.20271

Serrano Espinosa, T.E., de la Peña Virchez, R.G., 1997, Un basurero colonial y otras piezas cerámicas, en Hernández Pons, E. (coord.), La antigua casa del Marqués del Apartado: Ciudad de México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 227-265.

Velázquez, V., 2015, Spanish jars in New Spain, Mexico, en Buxeda i Garrigós, J., Madrid, M., Iñañez, J. (eds.), Global Pottery 1. Historical Archaeology and Archaeometry for Societies in contact: Oxford, BAR Publishing, 313-321.

Vichi, S., Cortés‐Francisco, N., Caixach, J., 2012, Ultrahigh resolution mass spectrometry and accurate mass measurements for high‐throughput food lipids profiling: Journal of Mass Spectrometry, 47(9), 1177–1190. https://doi.org/10.1002/jms.3017

Peer Reviewing under the responsibility of Universidad Nacional Autónoma de México.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)