|

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 76, núm. 2, A240324, 2024 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a240324

|

|

Uso prehispánico del espacio dentro del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Argentina

Prehispanic use of space in the Sierra de las Quijadas National Park, Argentina

Guillermo Heider1,*, Guillermo Ojeda2, Jorge Chiesa2, Mariana Ávila Navas3, Catriel Greco1,

Claudia Gogorza4, Alicia Irurzun4, Avto Goguitchaichvili5

1 CONICET-CCT San Luis, Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis. Almirante Brown 907, C.P. 5700, San Luis, Argentina.

2 Departamento de Geología-Universidad Nacional de San Luis. Almirante Brown 907, C.P. 5700, San Luis, Argentina.

3 Secretaría de Turismo y Cultura, Municipalidad de Papagayos. Av. Illia y Junín, C.P. 5883, San Luis, Argentina.

4 Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), CONICET-UNCPBA–CICPBA, Pinto 399 C.P. 7000, Tandil, Argentina.

5 Servicio Arqueomagnético Nacional, UNAM, Campus Morelia. Antigua Carretera a Pátzcuaro 8701 Col. Ex-Hacienda de San José de la Huerta, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México.

* Autor para correspondencia: (G. Heider) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cómo citar este artículo:

Heider, G., Ojeda, G., Chiesa, J., Ávila Navas, M., Greco, C., Gogorza, C., Irurzun, A., Goguitchaichvili A., 2024, Uso prehispánico del espacio dentro del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Argentina: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 76 (2), A240324. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a240324

Manuscrito recibido: 25 de Octubre de 2023; manuscrito corregido: 29 de Febrero de 2024; manuscrito aceptado: 21 de Marzo de 2024.

RESUMEN

En este trabajo se combinan la arqueología y las ciencias de la tierra dentro del sector de uso público en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Los pueblos originarios ocuparon ese territorio carente de agua en superficie, al menos, durante los últimos mil años. La arqueología muestra un uso diferencial del paisaje. Hay numerosos sitios de canteras taller en el sector serrano y espacios residenciales en el piedemonte oriental. La geomorfología sugiere que los eventos de lluvia se canalizan en los cauces efímeros ubicados en el este. En esta oportunidad se analiza cuál es el tipo de relación espacial que existe entre esas geoformas y los yacimientos, así como sus causas. Se propone que los grupos locales seleccionaron con alta frecuencia a los cauces efímeros para ubicar sus bases residenciales. Diversas materialidades muestran esa relación, incluyendo a las represas de tiempos históricos y los hornillos, entendidos como estructuras relacionadas con la cosecha de agua. En múltiples latitudes los humanos fueron capaces de ocupar persistentemente territorios con climas áridos y semiáridos a partir del uso recurrente de ese tipo de cauces. Esto es consecuencia de su capacidad para canalizar y retener agua durante un lapso de tiempo mayor al que brinda el paisaje circundante. El caso de estudio aquí presentado es un nuevo ejemplo, surgido desde el borde de la Diagonal Árida Sudamericana, sobre la gente de los desiertos y las formas en que estructuraron, y aún hoy estructuran, su paisaje a partir del desarrollo de estrategias de gestión del agua en relación con los procesos geomorfológicos imperantes.

Palabras clave: geoarqueología, uso del espacio, dinámica geomorfológica, cosecha de agua, Diagonal Árida Sudamericana.

ABSTRACT

This paper combines archaeology and earth sciences within the public use sector of the Sierra de las Quijadas National Park. The native peoples occupied this territory lacking surface water for at least the last thousand years. Archaeology shows a differential use of the landscape. Numerous quarry-workshop sites exist in the mountainous sector and residential spaces in the eastern foothills. Geomorphology suggests that rainfall events are channeled into the ephemeral streams in the foothills. This contribution analyzes the type of spatial relationship between these geoforms and the sites, as well as its causes. It is proposed that the local groups select with high frequency the ephemeral riverbeds to locate their residential bases. Several materialities show this relationship, including historic dams and combustion features, understood as structures related to water harvesting. In multiple latitudes, humans could persistently occupy territories with arid and semi-arid climates through the recurrent use of these types of watercourses. This is a consequence of their ability to channel and retain water for longer than the surrounding landscape. The case study presented here is a new example, emerging from the edge of the South American Arid Diagonal, about the people of the deserts and how they structured, and still structure, their landscape from the development of water management strategies concerning the prevailing geomorphology.

Keywords: geoarchaeology, human settlement, geomorphological dynamics, water harvest, South American Arid Diagonal.

- Introducción

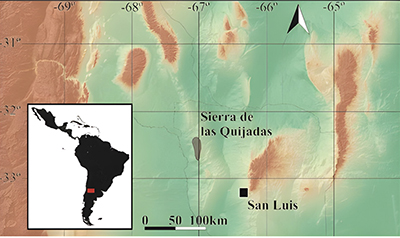

Este artículo presenta la interacción de especialistas con conocimientos en arqueología, geomorfología, estratigrafía y sedimentología. Es un intento por comprender cómo se relacionaron los humanos y el ambiente en el sector de uso público del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, provincia de San Luis, Argentina (Figura 1).

|

| Figura 1. Parque Nacional Sierra de las Quijadas en su contexto regional. |

La investigación geoarqueológica en ese lugar ofrece un valioso ejemplo del rol que tuvieron, y aún hoy tienen, los cauces efímeros para las comunidades de los paisajes áridos y semiáridos en torno a la Diagonal Árida Sudamericana a lo largo de toda su trayectoria histórica de ocupación. Más aún, los resultados que se presentan y discuten son plausibles de comparación con proyectos multidisciplinarios similares que se desarrollan en espacios con déficit hídricos y condiciones geoambientales similares de múltiples latitudes.

Los enfoques tradicionales para evaluar el registro arqueológico implican una combinación de extensas prospecciones con la excavación de yacimientos estratificados. Esa composición de metodologías es la más aplicada en Argentina. Esto es así aun cuando no se ajusta con precisión a todas las áreas y cronologías, principalmente aquellas en donde los sitios superficiales dominan el conjunto de evidencias materiales. En los sectores áridos y semiáridos, mayoritarios en el oeste del país, los yacimientos suelen responder a fenómenos acumulativos fuertemente ligados a las condiciones hidroecológicas, ambientales y geomorfológicas, tanto actuales como pasadas. En esos contextos, los estudios geomorfológicos son una herramienta valiosa para la interpretación de yacimientos arqueológicos que se encuentran en constante proceso de erosión, transporte y entierro (Gómez y Magnin, 2008; Moreiras et al., 2013; Sampietro-Vattuone et al., 2016; Storchi Lobos, 2019; Zárate, 2016).

El Parque Nacional Sierra de las Quijadas (en adelante PNSQ) se ubica en -32° 28’S y -60° 02’O, en el borde de la Diagonal Árida Sudamericana (Bruniard, 1982). Está en el ecotono de las provincias fitogeográficas del Monte y Chaco Árido (Oyarzábal et al., 2008). Fue creado en la década de los noventa del siglo XX a partir de una Ley del Congreso de la Nación, la cual ratifica el acuerdo entre la Provincia de San Luis y el Estado Nacional.

En su proyecto de creación se puso como objetivo “Conservar la diversidad ambiental de la región con sus recursos culturales y naturales, una muestra representativa del ecotono entre las provincias biogeográficas del Monte y del Chaco; y ambientes de gran belleza escénica para el uso y goce de los visitantes” (HCNA, 1991). La Comunidad Huarpe de Guanacache, cuyos territorios están al oeste del Parque, está en un proceso de reemergencia. En ese camino se generó un litigio contra el PNSQ por la restitución de tierras ancestrales en su jurisdicción (Calderón, 2022).

Un principio de solución sobre la cuestión permitió iniciar, en el año 2022, tareas sistemáticas en el interior del Parque a partir del acuerdo con todas las partes. Con excepción de nuestro actual proyecto, los estudios arqueológicos se resumen a las tareas realizadas por el personal de la Administración de Parques Nacionales (en adelante APN). Los mismos fueron realizados, inicialmente, en el marco de la confección de una Línea de Base de Recursos Culturales inicial (APN, 2006). La continuidad se dio a partir de las recomendaciones provenientes de la misma. En general, los esfuerzos estuvieron concentrados en la conservación y monitoreo de los recursos originalmente identificados.

Los trabajos realizados por la APN permitieron obtener dos fechados radiocarbónicos procedentes del hornillo N°6 del yacimiento Hualtarán 1, cuya antigüedad es cercana a los 1000 AP en ambos casos (Molinari, 2000). En los paisajes que rodean al PNSQ, con mayor desarrollo en los estudios, los datos sugieren una historia de ocupación algo más profunda, que abarca al menos la segunda mitad del Holoceno tardío (Gogorza et al., 2021; Heider, 2020, 2022; Ojeda et al., 2021).

El estudio geoarqueológico que presentamos tiene como objetivo aportar información novedosa para comprender la ocupación del sector de uso público del PNSQ, de aproximadamente 25 km2.

En este trabajo, describimos e interpretamos la geomorfología local y la relacionamos con la ocupación humana. El análisis concluye con un estudio de caso a micro-escala, entendido como un sólido ejemplo de aplicación para la ocupación de espacios áridos y semiáridos de múltiples latitudes.

- Descripción del área de estudio y sus antecedentes

El PNSQ está en el noroeste de la provincia de San Luis, a 100 km de la ciudad capital homónima. El territorio que lo rodea es uno de los menos densamente poblados de San Luis, en particular, y del centro de Argentina en general. El último Censo Nacional (INDEC, 2021) verificó un índice de población de 0.4 hab/km2. Numerosos espacios anecúmenes son interrumpidos por puestos aislados y conjuntos de viviendas en El Forzudo y El Retamo (Mendoza) o San Antonio, El Valle, Tres Lomas, Santa Rita y La Tranca (San Luis). En este último lugar tiene su territorio la Comunidad Huarpe de Guanacache.

La distancia significativa desde la provincia de San Luis a la zona litoral del Océano Atlántico crea un clima continental con modificaciones impuestas por el relieve existente, especialmente las diferencias altitudinales asociadas a las elevaciones serranas (Gez, 1939; Capitanelli y Zamorano, 1972).

En términos generales está posicionada en la transición que existe entre la zona semiárida occidental de la llanura chaco-pampeana y el ambiente árido pedemontano distal de cordillera, coincidente con el borde oriental de la Diagonal Árida Sudamericana. El clima es continental semiárido a árido. Los registros pluviométricos de los últimos 50 años para el área que rodea al PNSQ muestran una precipitación media anual de 450 mm en el este y 240 mm en el oeste. Las lluvias son marcadamente estivales, con más del 65% concentradas entre noviembre y febrero (Hijmans et al., 2005; SMN, 2023). Es común observar eventos torrenciales, con una media anual máxima de 149 mm/h para el periodo 1961-2023 (REM, 2023; SMN, 2023). Las temperaturas oscilan entre 18 °C y 31 °C en verano, y entre 4 °C a 17 °C durante el invierno. La temperatura media anual es de 17 °C. Las mínimas absolutas pueden alcanzar los -10°C, mientras que las máximas se aproximan a los 45°C.

En general, la zona es ventosa, aunque no existen datos específicos para la zona de estudio. Como consecuencia del régimen de precipitaciones y temperatura, Peña-Zubiate y d’Hiriart (2009) concluyeron que la evapotranspiración y el balance hídrico son negativos durante todo el año.

Según Capitanelli y Zamorano (1972), el área que rodea al PNSQ pertenece a territorio fitogeográfico del Dominio Chaqueño y, dentro de éste, al distrito Chaqueño-Serrano. Más recientemente, Oyarzábal et al. (2018) caracterizaron esta comarca como Bosque Xerófilo con Aspidosperma (“quebrachoblanco”) en transición a la estepa. Peña Zubiate y d’Hiriart (2009) reportaron que la vegetación típica está representada por una estepa arbustiva dominada por especies del género Larrea y Mimozyganthus, así como por arbustos enanos de los géneros Gahamia y Atriplex. La diversidad faunística es alta, aunque muchos de sus componentes han sufrido una fuerte reducción en sus poblaciones provocada por la intervención antrópica. Entre los mamíferos representativos hay dos especies de pecaríes, el labiado (Tayassu pecari) y el de collar (Tayassu tajacu). El guanaco (Lama guanicoe) actualmente sólo cuenta con relictos poblacionales en el PNSQ y la sierra de El Gigante. El ñandú (Rhea americana) es el ave de mayor tamaño, aunque su presencia se verifica mayormente en las extensas pampas de la cuenca del Río Desaguadero/Salado, al este del área de estudio (Karlin et al., 1994).

En el oeste de San Luis, fuera de las elevaciones serranas, el paisaje típico es el de llanura levemente ondulada (Irigoyen, 1981). Los positivos morfológicos de Guayaguas, Cantantal, Quijadas, El Gigante, Cerrillada de las Cabras y Cerro Varela, Charlone y Sierra del Tala fueron nomenclados como “Serranías Occidentales”. González Díaz (1981) denominó como “Depresión Occidental” al oeste y el noroeste de la cuenca del río Desaguadero-Salado. Por su parte, la “Depresión Longitudinal Central” es la depresión tectónica que existe en las Sierras de San Luis y las Serranías Occidentales. Allí, Candia-Halupczok (2015) y Ojeda et al. (2021) realizaron descripciones de la geomorfología y las secuencias estratigráficas de arroyos caracterizándolos como cauces efímeros discontinuos (sensu Bull, 1997). González Díaz (1981) reconoció rasgos morfológicos propios de estos ambientes como abanicos aluviales, además de dos niveles de pedimentos desarrollados sobre sedimentos cretácicos y “terciarios” cerca de la localidad de La Chañarienta. Los mismos fueron posteriormente incluidos en el trabajo de Costa et al. (1999). Canalis (1993) identificó cursos efímeros con un diseño radial centrípeto, con sectores que presentan dendríticos, rectangulares e incluso enrejados.

En el piedemonte proximal de la Sierra de las Quijadas, Candia-Halupczok (2015) reconoce abanicos aluviales y depósitos de sistemas fluviales trenzados, originados por la erosión del Grupo El Gigante (Flores, 1969) durante el Cuaternario. El río Desaguadero/Salado es el único curso hídrico destacado, en la actualidad es de carácter temporario, con una alimentación principal asociada a las lluvias locales. Los importantes caudales alóctonos que provenían del deshielo a través de ríos cordilleranos disminuyeron notoriamente a partir del siglo pasado, con valores medidos en la Estación hidrométrica de Arco del Desaguadero, durante el año 2010 de sólo 2.3 m3/s (SNIH, 2013). Esta merma se atribuye tanto a factores antrópicos (construcción de embalses en la cuenca alta) como naturales por la menor disponibilidad de nieve en la cordillera (Ojeda et al., 2013). Basada en el sistema Soil Taxonomy (USDA, 1975), los suelos corresponden principalmente a los órdenes Aridisoles y Entisoles (Peña-Zubiate y d’Hiriart, 2009). En ellos predominan texturas franco arenosas a franco limosas con bajo contenido de materia orgánica (sólo cercano al 1%).

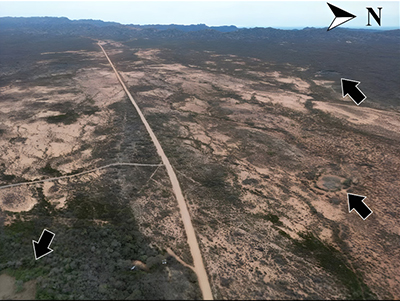

En una mirada de mayor detalle es posible caracterizar a la sierra que da nombre al Parque como consecuencia de un plegamiento y fallamiento de rocas mesozoicas, en consonancia con los episodios tectónicos en curso relativos a la orogenia andina (Costa et al., 1999; Gardini et al., 2006). Las rocas sedimentarias plegadas son del Cretácico y corresponden principalmente a los sedimentos continentales del Grupo El Gigante y la Formación Lagarcito (Flores, 1969). Esa estructura tectónica dio lugar a un braquianticlinal asimétrico (Gardini et al., 2006), con un flanco suave y extendido hacia el este, el cual forma el fondo de una depresión tectónica. Sobre esta superficie estructural, se depositaron sedimentos neógenos y cuaternarios que formaron un piedemonte con una pendiente menor a los 5% en el este (Figura 2). En el flanco oriental de esa estructura se reconoció un paisaje de cuesta junto con remanentes típicos de esos ambientes, como son los abanicos aluviales y pedimentos (González Díaz, 1981; Ramonell et al., 1992; Costa et al., 1999). El relieve de la cuesta está dominado por conglomerados de la Formación San Roque, propia del Neógeno (Flores, 1969). Presenta un buzamiento suave a moderado hacia el este y una estratificación gruesa.

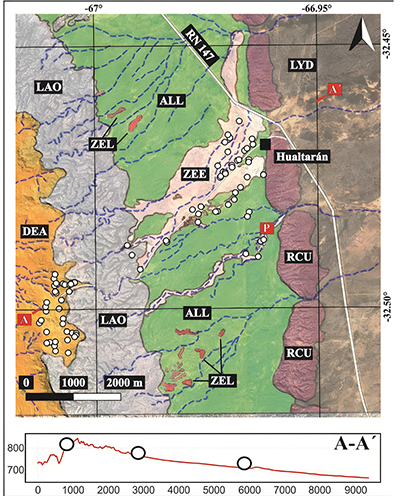

|

| Figura 2. Vista del Arroyo Hualtarán, de fondo la Sierra de las Quijadas. Las flechas negras indican las estructuras tradicionales utilizadas por los criollos para cosechar agua (represas). |

Los estudios arqueológicos iniciales para el oeste y norte de San Luis son propios de la primera mitad del siglo XX (Gez, 1916; Outes, 1926; Vignati, 1928). Tenían un carácter puramente descriptivo y dieron cuenta de materiales líticos y estructuras de tierra cocida, denominadas alternativamente fogones, hornillos, tinajas o botijas (Greslebin, 1928; Heider y Curtoni, 2016).

Hace un lustro se retomaron los estudios en la región, mientras que en el PNSQ se cuenta con el permiso de investigación desde agosto del año 2022. La generalidad que los primeros europeos y criollos le impusieron al paisaje, nombrándola como Travesía, no se corresponde con su uso en el pasado prehispánico, e incluso en momentos de contacto hispano-indígena. Los resultados obtenidos, aunque preliminares, permitieron la identificación de numerosos sitios con hornillos, material lítico y escasos fragmentos cerámicos (Ávila Navas, 2018; Heider, 2022). La resolución cronológica es débil, con tres fechados que generan una señal concentrada a finales del Holoceno (Heider, 2022).

La presencia de sitios en torno a represas o puestos, así como el tránsito de ganado vacuno y caprino, son factores que se evidenciaron como promotores de procesos postdeposicionales relevantes en la región. Aun así, es posible afirmar que todos los recursos líticos muestran una combinación de estrategias expeditivas y conservadas (Nelson, 1991) dependiendo de la distancia que existe a las fuentes potenciales identificadas en una escala regional (Heider, 2022; Ávila Navas, 2023).

Específicamente los hornillos, entendidos como un rasgo destacado del registro, son parte de estudios multidisciplinarios y experimentales pendientes a determinar su funcionalidad. Este se desarrolla a partir de una propuesta del equipo relacionada con la cosecha de agua en contextos donde el recurso hídrico fue crítico en la toma de decisiones (Heider, 2020, 2022).

- Materiales y métodos

Las investigaciones arqueológicas implicaron una combinación de metodologías características del trabajo geoarqueológico (Waters, 1992) y de la Arqueología Distribucional (Ebert, 1992).

Las prospecciones se planificaron a través del programa QGIS 3.4©, utilizando imágenes de satélite y mapas digitales. Cada prospección implicó diferentes estrategias de acceso, diseñándose como etapas complementarias. La primera incursión buscó identificar yacimientos y reconocer el paisaje desde una estrategia clásica u oportunista (Aldenderfer, 1998). La segunda consistió en un muestreo probabilístico estratificado (Renfrew y Bahn, 1998) a partir de transectas longitudinales y muestreos diferenciales en sectores y yacimientos representativos.

Adicionalmente, se realizaron relevamientos en sectores considerados no prioritarios, cercanos o alejados de los sitios que se identificaban en cada campaña. Entre ellos se incluyeron parches de monte, sectores de barrancas y obras civiles (puestos, corrales, represas y caminos). Los trabajos de campo fueron realizados por un mínimo de dos personas y un máximo de seis, entre los que se encontraban alternadamente integrantes de comunidades originarias, referentes locales, miembros del proyecto de investigación y personal de la APN.

La combinación de estrategias mencionada tuvo como finalidad optimizar las probabilidades de detección de la mayor cantidad y diversidad de sitios arqueológicos posibles. Los hallazgos aislados no son incluidos en esta publicación.

Finalmente, no se incorporan las coordenadas específicas de los sitios por expresa solicitud de las comunidades locales. Los mismos están disponibles para los investigadores interesados en la Dirección Regional Centro de APN.

Las unidades geomorfológicas se delimitaron a partir de la interpretación de imágenes satelitales de alta resolución espacial proporcionadas por Google Earth©. Adicionalmente se utilizaron imágenes de sombreado artificial generadas a partir de Modelos Digitales de Elevación (MDE) disponibles en línea en el sitio del Instituto Geográfico Nacional (2023) (MDAr v2.0). Los mismos cuentan con una resolución espacial de 30 m y 2 ±4 m de resolución vertical. Este MDE también se utilizó para obtener datos morfométricos como pendiente y elevaciones relativas. La digitalización y el tratamiento general de los datos de las imágenes se procesaron mediante el Sistema de Información Geográfica QGIS 3.32©.

La litología de las unidades geomorfológicas se caracterizó mediante perfiles estratigráficos levantados en las paredes de depósitos aluviales asociados a los cursos efímeros. Las muestras de rocas y sedimentos recolectadas en el campo fueron descritas y procesadas en el laboratorio de suelos del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. El objetivo fue determinar sus características granulométricas. El procedimiento estándar aplicado para esta determinación fue el ASTM-D422. Las fracciones gruesa y de grava se analizaron por tamizado, con la separación granulométrica mecánica en seco realizada con ASTM E11 N° 10 (2 mm), 18 (1 mm), 35 (0.5 mm), 60 (0.250 mm), 120 (0.125 mm), 230 (0.063 mm) y 270 (0.053 mm). Estas aperturas de malla corresponden al límite de la escala de Udden-Wentworth. Para las partículas más finas se utilizó el método del hidrómetro de Bouyoucos. El porcentaje de CaCO3 se determinó por método gasométrico en un calcímetro tipo Scheibler.

- Resultados

4.1. Procesos geomorfológicos, ambientales y culturales

Los procesos dominantes en el área son la acción erosiva y agradacional asociada a la escorrentía superficial efímera producto de las lluvias estacionales.

En el sector occidental se destaca la presencia de una amplia depresión, de carácter erosiva (Figura 3: DEA) con desniveles de más de 200 m. La misma fue generada por la erosión fluvial del sector central y el flanco oriental de la estructura plegada de Sierra de las Quijadas, mayormente en depósitos arenosos mesozoicos. En esos conglomerados de metamorfitas predominan las cuarcitas, actualmente disponibles en superficie. La ladera serrana occidental (Figura 3: LAO) se desarrolla hacia el este, sobre capas geológicas cuyo buzamiento es del 4 a 13 %. La escorrentía superficial efímera erosionó esas capas constituidas, en su mayor parte, por sedimentos gruesos correspondientes a los conglomerados de la Fm. La Cruz (Flores, 1969). Esto permitió el desarrollo de un sistema de canales de alta densidad con diseño general subdendrítico.

|

| Figura 3. Mapa geomorfológico del sector estudiado. Los círculos blancos representan yacimientos arqueológicos. Las líneas punteadas azules son cauces efímeros principales. Glosario: (AAL) Abanicos aluviales; (DEA) Depresión Erosiva; (LAO) Ladera accidental; (LYD) Piedemonte oriental Sierra de las Quijadas; (RCU) Relieve de cuestas; (ZEE) Superficie de erosión subhorizontales; (ZEL) Superficie de erosión en la Fm. Lagarcito; (P) Ubicación del perfil presentado en este trabajo; (A-A’ y B-B’) perfiles topográficos. |

Sin embargo, los colectores principales que desembocan en la base de la ladera muestran diseños de alta sinuosidad (meandriformes). Luego de ese punto, la pendiente disminuye a valores próximos al 1.5%, lo cual genera un cambio topográfico que favoreció la expansión lateral de los flujos de crecida. Eso generó una pérdida de velocidad y depositación de la carga sedimentaria en el piedemonte. A unos 3 km al este de la base de la ladera se presentan elevaciones asociadas a relieves de cuestas (Figura 3: RCU) en conglomerados y areniscas de la Fm. San Roque (Flores, 1969).

Más del 70% de la superficie del área de estudio está compuesta por depósitos aluviales (Figura 3: AAL). Los mismos están constituidos por conglomerados que van desde gravas gruesas a finas hasta arenas conglomerádicas, son de coloración dominante grisácea y provienen de la erosión de los depósitos de la Fm. La Cruz (Flores, 1969). Pueden alcanzar espesores máximos de 10 m y forman una superficie irregular debido a la presencia de canales menores que lo erosionan. Forman sistemas de lomadas con crestas suavemente redondeadas.

Esta unidad se reconoce en las imágenes Google Earth© por su coloración grisácea y una textura fotogeológica moteada debido a la presencia de arbustos y árboles. Este manto aluvial, que genéticamente correspondería a abanicos aluviales, se depositó como respuesta al último pulso de elevación serrana, probablemente al principio del Cuaternario. Los depósitos cubrieron prácticamente toda la superficie preexistente desarrollado sobre capas de areniscas finas y limolitas de coloración rojiza de la Fm. Lagarcito (Flores, 1969). La erosión de los depósitos aluviales fue consecuencias del mismo tipo de cursos que previamente los depositaron.

Esto desmanteló parte de amplios sectores y generó extensas zonas caracterizadas por superficies de coloración rojiza, notoriamente horizontales o muy escasamente inclinadas, localizadas entre los depósitos conglomerádicos grises (Figura 3: ZEE). Estas se integran a partir de depósitos moderadamente consolidados, de textura dominante areno-limosas con gravas subordinadas. Las superficies de escaso relieve se presentan desprovistas de vegetación debido a la intensa actividad erosiva canalizada y laminar. Su coloración se debe mayormente a la erosión del substrato, constituido por los depósitos finos infrayacentes de la Fm. Lagarcito (Flores, 1969).

La diferencia altimétrica entre la superficie de los depósitos de abanicos aluviales (AAL) y los sectores donde estos han sido removilizados (ZEE) pueden ser de unos 6 m en los sectores proximales a la ladera serrana (LAO; Figura 3: perfil topográfico). Sin embargo, este grado de encajamiento no siempre es tan importante ni evidente.

Los sistemas de surcos, cárcavas y arroyos son numerosos, forman patrones mayormente distributarios siguiendo la suave pendiente general al este. Su funcionalidad principal queda restringida básicamente al momento de escorrentía durante las lluvias estacionales, cuando se pueden generar cárcavas y arroyos con anchos variables entre 5 y 30 m, así como profundidades máximas de 4 m.

En este punto es necesario destacar la intensa acción de la erosión laminar sobre la superficie de los depósitos aluviales, evidenciada por la presencia de vegetación o fragmentos rocosos en pedestal. Tanto en el norte como al sur del sector previamente descrito se observan áreas de erosión relativamente pequeñas y de coloración rojiza (Figura 3: ZEL), asociadas a canales efímeros actuales. Estas se interpretan como el inicio de la actividad erosiva de desmantelamiento de los conglomerados que forman los depósitos de abanicos aluviales y desarrollan posteriormente planicies de peladales rojizas, similares a la que dominan el PNSQ en su sector de ingreso.

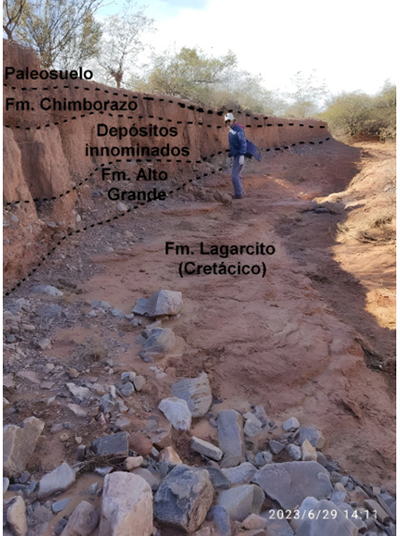

La erosión y removilización durante el Holoceno, tanto de los depósitos de abanicos aluviales como aquellos de la Fm. Lagarcito, cubrió con sedimentos las zonas previamente erosionadas en los depósitos aluviales. La secuencia estratigráfica de estos depósitos es visible en las barrancas de cárcavas y arroyos del faldeo oriental de las Serranías Occidentales de San Luis y que abarcan el espacio temporal del Pleistoceno tardío-Holoceno. En el arroyo sin nombre (Figura 2) se realizó un estudio sedimentológico y estratigráfico inicial, su objetivo fue relacionarlo con las secuencias conocidas a escala regional (Tabla 1).

| Tabla 1. Fracción granulométrica expresada en milímetros a partir de Hidrómetro de Boyoucus. Las unidades están presentadas de techo a piso. |

|

En el perfil estratigráfico se identificaron 4 subunidades cuyas características sedimentológicas permitieron una caracterización detallada de la sucesión aflorante (Figura 4). La unidad superior “A” corresponde al horizonte orgánico de superficie y está compuesta por limos arcillosos y arenas muy finas. Infrayace la unidad “B” donde predominan limos arcillosos con grava fina dispersa, cuyas características permiten su correlación con la Formación El Chimborazo (Ojeda et al., 2021). Subyace la unidad “C” constituida mayormente por gravas arenosas algo limosas, cuyas características son similares a la Unidad Innominada identificada en los perfiles ubicados al este del PNSQ. Finalmente, en la base del perfil y correspondientes a la Unidad “D” se observan gravas arenosas propias de la Formación Alto Grande.

|

| Figura 4. Erosión laminar en el yacimiento Hualtáran 1. La flecha negra indica uno de los 12 hornillos actualmente visibles en superficie. |

La secuencia presentada no cuenta con resultados disponibles más allá de los presentados. Sin embargo, los estudios previamente realizados en la región cuentan con suficiente información para caracterizar paleoclimáticamente el sector de interés dentro de PNSQ. La Fm. Alto Grande es vinculada a las condiciones climáticas del Último Máximo Glacial del Pleistoceno tardío, considerando, además, que infrayace a depósitos loessoides de la Fm. Barranquita que contienen paleomamíferos de la Edad Mamífero Lujanense y dataciones radiocarbónicas de ca. 12.000 años AP. La suprayacente Unidad Innominada en la región (Ojeda et al. 2021) probablemente se desarrolla durante el Holoceno medio considerando los aportes procedentes de las condiciones climáticas correspondientes al Óptimo Cálido del Holoceno Medio (Hypsitermal).

Las unidades deposicionales cercanas a la superficie, que abarcan el Holoceno tardío final, o sea, los últimos 1500 años AP, corresponden a la Fm. El Chimborazo (Ojeda et al. 2021) cuya datación es ca. 1700 años AP y en consecuencia se vincula con el Óptimo Cálido Medieval o Anomalía Climática Medieval, en las que ya se describieron evidencias arqueológicas en el Arroyo Los Hornos, ubicado al oriente del área en estudio. La unidad superficial del área corresponde a un horizonte orgánico, pero que en el entorno tiene representación saltuaria considerando la dominancia de los depósitos arenosos de origen aluvial y eólico.

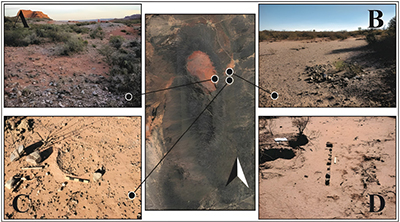

Los cambios abruptos en el paisaje actual, dentro de los sitios arqueológicos, se relacionan con la acción humana.

En la Figura 5 se observa a Daniel Figueroa (APN) parado al lado de un hornillo actualmente expuesto y perteneciente al sitio fechado en un milenio de antigüedad. En la parte frontal de la imagen hay un algarrobo hachado para la producción de carbón en tiempos históricos. La diferencia en el nivel es de más de 50 cm, mayormente consecuencia de la profundización de la cárcava -vegetada-, luego de que se realizara una intervención para mejorar un camino histórico que permitió el ingreso de vehículos para turistas.

|

| Figura 5. Erosión laminar en el yacimiento Hualtáran 1. La flecha negra indica uno de los 12 hornillos actualmente visibles en superficie. |

Una vez presentado el entorno físico ¿la visibilidad arqueológica es una limitante para identificar yacimientos? ¿Qué factores degradan y modifican el registro local? ¿Dónde están los sitios? ¿Cuáles son las materialidades disponibles y qué permiten proponer respecto a la funcionalidad de los sitios?

La visibilidad arqueológica en los espacios poco vegetados y las superficies erosionadas dentro de los cauces (ZEE) es de muy buena a excelente. En el sector alto de la sierra (DEA), donde están las canteras arqueológicas, también existe una muy buena visibilidad general y, en menor medida, espacios con vegetación densa que disminuyen el tránsito, aunque no la posibilidad de identificar artefactos arqueológicos en la superficie.

Una situación similar ocurre en las lomadas del piedemonte (AAL), así como en la sierra y las quebradas. Allí la vegetación arbustiva es relativamente abundante, aunque con muy baja presencia del estrato herbáceo. Con lo cual no hay limitantes considerables para el registro de materiales. Es posible afirmar, entonces, que la visibilidad no es un factor limitante para la identificación de yacimientos en el sector estudiado (Figura 6).

Las laderas serranas (LAO) y los depósitos de abanicos aluviales (AAL) constituyen más del 75% del paisaje analizado. Allí el impacto de la erosión hídrica y eólica es bajo, se observan pocos espacios con enterramiento de materiales por acumulación de polvo. En contraposición, la erosión hídrica es el principal factor de alteración del registro en los cauces (ZEE). En ese sector del paisaje está la mayor concentración de sitios en el piedemonte. Los estudios de taxonomía lítica (Figura 6) fueron planificados y ejecutados desde la llegada al PNSQ. Los datos obtenidos son aún escasos para aportar conclusiones sólidas, además de no ser objetivo específico de este trabajo. No obstante, una primera observación permite proponer escaso movimiento lateral de los materiales. Las piezas grandes no se movieron durante la temporada de lluvias estivales, mientras que las piezas pequeñas se movieron menos de 2 mm. A partir de esa observación se considera válido retomar lo presentado por Fanning et al. (2009) en geoformas similares, en las cuales observan que el flujo de agua favorece la exposición sin producir notorios movimientos laterales del material. Los artefactos se movilizan sobre una superficie común a medida que esta se pierde por erosión hídrica laminar, pero sin distanciarse del lugar donde fueron desechados o abandonados. Ejemplos notorios en este sentido ofrecen los fogones de piedra, analizados recientemente en una tesis de licenciatura (Ávila Navas, 2023), visibles en los paisajes locales aún “armados” cuando están lejos de las cárcavas (Figura 6).

|

| Figura 6. (A) Ejemplo de cantera arqueológica en el mirador del Potrero de la Aguada; (B) fogón de piedra aún estructurado en el límite en el sur del yacimiento Hualtarán 1; (C) Hornillo en el sitio El Cachilote 2; (D) Experimento 1 del estudio tafonómico en desarrollo. |

Los parches de vegetación en las lomadas son utilizados por animales para consumo y sombra. En el tránsito para acceder a los mismos atraviesan algunos yacimientos en los que se observan fracturas por pisoteo de restos cerámicos, óseos y piezas líticas pequeñas. Sin embargo, la incidencia de los caminos es mínima en cuanto a la superficie afectada, situación que reduce la probabilidad de alta afectación al registro.

Los animales cavadores dejaron rastros en los pocos hornillos que se excavaron durante la campaña de invierno 2023. No se observaron piezas fracturadas por shock término, aunque la profundización de los estudios puede mostrar una mínima incidencia de las mismas.

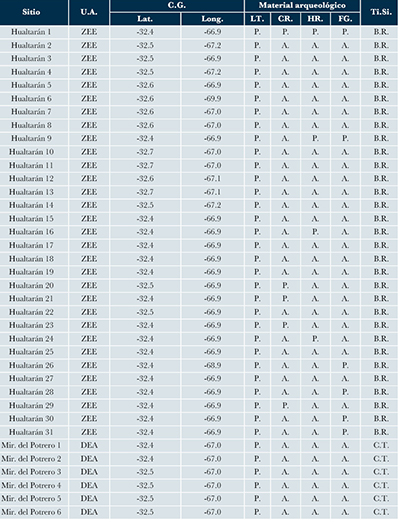

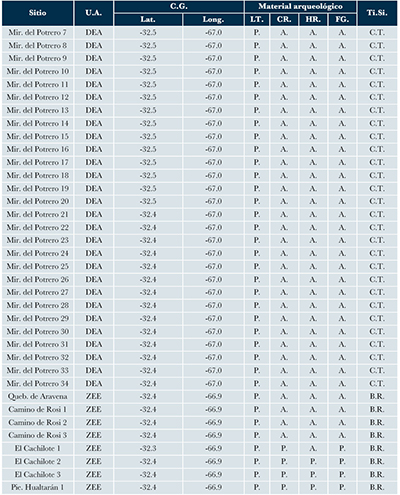

El registro arqueológico identificado es claro, aún en esta etapa inicial de trabajo (Tabla 2, material suplementario). En los sectores altos del oeste se identificaron 34 sitios definidos como canteras-taller (Figura 3, corte A-A’). El tamaño de las mismas, su distribución, la densidad de piezas y las características tecnológicas observadas permitieron definir a ese espacio como el área de canteras Mirador del Potrero (Heider, 2023).

| Tabla 2. Composición general de los sitios identificados en el área de interés del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Glosario: U.A. (ubicación aproximada); C.G. (contexto geomorfológico); Lat. (Latitud); Longitud (Long.); LT. (lítico); CR. (cerámico); HR. (hornillos); FG. (fogón de piedra); Ti. Si. (tipo de sitio); E.C. (estado de conservación); Mir. del Potrero (Mirador del Potrero); Queb. de Aravena (Quebracho de Aravena); ZEE (Superficie de erosión subhorizontales); P. (presente); A. (ausente); B.R. (base residencial); C.T. (cantera taller); Pie. (Piedemonte Hualtarán 1). Los datos presentados carecen de precisión geodésica (en minutos y segundos) a solicitud de las comunidades originarias con las que interactuamos durante la campaña. |

|

| Continuación Tabla 2. |

|

En todos los casos individualizados se observaron grandes concentraciones de cuarcitas procedentes de la Fm. La Cruz (Flores, 1969). Estas tienen colores variados, con predominio del blanco y el violeta. La calidad para la talla es muy buena a excelente.

En el registro se observan lascas de diferentes tamaños y etapas de manufactura, núcleos, nódulos testeados y, en menor medida, instrumentos formatizados. Es notoria la presencia de nódulos testeados y núcleos de pocos lascados formatizados en clastos que tienen pesos de hasta 15 kg. Muchas de las lascas primarias y secundarias (Aschero, 1975; 1983), propias de las etapas iniciales de manufactura, tienen tamaños grandes o muy grandes. Los núcleos tienen formas variadas y no están agotados. En ninguna de las canteras taller se identificaron fogones, hornillos o cerámica. Más aún, casi toda la materialidad corresponde a instrumentos y ecofactos de la cuarcita local.

En los cauces el panorama es opuesto al expresado para el área de canteras Mirador del Potrero. Los recursos líticos incluyen rocas distintas a la cuarcita, como calcedonia, cuarzo y granitos. Los tamaños de las piezas son variados, incluyendo lascas de retoque y piezas en avanzado estado de formatización. Puntas de proyectil, raspadores, raederas y cuchillos forman parte con recurrencia del registro observado (Heider, 2023). Los núcleos tienen múltiples lascados, aun cuando no se encuentran agotados en la mayor parte de los casos. Otros elementos destacan en el registro y lo distinguen de las canteras: fogones de piedra, hornillos, conanas (i.e. artefactos de molienda pasivos), manos de moler, hachas y tiestos de cerámica.

Diversos autores validan la suposición de que los sitios con esas materialidades corresponden a bases residenciales, campamentos base o espacios internodales de uso recurrente (Ots et al., 2016; Chiavazza et al., 2021; Ávila Navas, 2023).

Desde nuestro proyecto de investigación se propuso incluso que los hornillos de tierra cocida son rasgos ligados a la cosecha y almacenamiento de agua en las bases residenciales, utilizadas mayormente en la temporada estival, dentro de la cual se concentran la mayor parte de las lluvias (Heider, 2020; Ojeda, et al., 2021).

- Discusión y consideraciones finales

Entender patrones de uso del espacio requiere prestar atención tanto a la resolución cronológica como a la distribución de los yacimientos, las materialidades y el marco geomorfológico en el que son identificados. Sin embargo, no siempre los proyectos de investigación cuentan con un conjunto de datos abundante y completo.

En los trabajos comenzados dentro del PNSQ se priorizó la generación de una línea de base de recursos culturales para el sector de uso público. Esto relegó la posibilidad de disponer de una resolución cronológica detallada, con lo cual, el inicio de las ocupaciones en el sector del piedemonte oriental se mantiene en los ca. 1000 AP aportados por Molinari (2000). En las canteras de la sierra la situación es aún más compleja. La falta de material factible de ser datado y la forma en que se generan este tipo de sitios, a partir de palimpsestos con múltiples reutilizaciones, dificultan la posibilidad de identificar eventos individuales.

Los estudios geoarqueológicos y distribucionales se tornan, en consecuencia, imprescindibles al momento de generar datos e interpretarlos. En la sierra (DEA) no hay evidencias de perturbación notoria del registro. En el piedemonte (ZEE) los artefactos de piedra, tiestos cerámicos, fogones y hornillos quedan expuestos como consecuencia de la erosión hídrica. Las diferencias de nivel determinan la capacidad de movimiento de los materiales.

Como nos informan Fanning y Holdaway (2001), los artefactos de piedra y los fogones se tornan visibles a medida que los sedimentos finos son eliminados por el flujo superficial no concentrado. En pendientes con más de dos grados el flujo también puede mover artefactos pequeños, con dimensiones inferiores a los 20 mm. El movimiento lateral es poco perceptible entre los artefactos más grandes. Solo los puntos del paisaje que concentran el flujo de agua (barrancas y canales) pueden realmente desplazar todos los artefactos. La situación descripta por los autores se observa con claridad en el PNSQ. Con lo cual se puede afirmar, al menos en esta etapa, que los yacimientos identificados reflejan el uso del espacio, aún ante un registro de naturaleza promediada propia de los contextos arqueológicos superficiales.

El uso del espacio en el PNSQ tiene una distribución de yacimientos sencilla de presentar. Las canteras-taller de cuarcitas están en la parte alta de la sierra (Figura 3: corte A-A’), en los puntos donde hay depósitos secundarios accesibles (Nami, 1992). Allí se realizaron actividades de testeo, canteo y las primeras etapas de elaboración de artefactos (Heider, 2023). No hay evidencias de instalaciones de molienda, fogones u otros artefactos que equipan lugares (Kuhn, 1994).

Los habitantes actuales de la región tampoco viven en lo alto de la sierra, ni lo hacían sus antepasados cercanos. La “Posta del Cuyum” ofrece alimentos y bebidas a los visitantes del Parque, fue realizada en el interior del área de canteras. El funcionamiento del parador depende del transporte de agua con camiones cisterna que “suben” el agua desde el bajo. Hasta que se profundicen los estudios es válido imaginar, para el pasado arqueológico, una combinación entre los desplazamientos de personas, o grupos pequeños, para aprovisionarse de rocas con propósitos especiales (Gould, 1978) y/o la obtención durante la ejecución de distintas tareas de subsistencia básicas (Binford, 1979).

Antes de la existencia del PNSQ las comunidades locales accedían al valle interior de la Sierra de las Quijadas (denominado Potrero de la Aguada), para cazar guanacos y juntar o arriar vacas. Aún son visibles cimientos de pequeños campamentos temporarios ubicados en el comienzo de las quebradas, al este del potrero (Heider, 2023). Los mismos se solapan con sitios arqueológicos con evidencias que, a priori, se asumen como prehispánicas (Figura 3: corte A-A’).

En el piedemonte se concentra otro tipo de sitios, variados en sus materialidades, similares a los caracterizados como bases residenciales en la región (Chiavazza et al., 2021; Heider, 2022; Ávila Navas, 2023). Otra vez, el patrón actual del uso del territorio se reitera y superpone con el pasado. Los yacimientos y la infraestructura actual están en el interior de las cuencas (Figura 3, corte B-B’).

Los cauces efímeros e intermitentes desempeñan las mismas funciones hidrológicas y ecológicas que los perennes (i.e transportar agua, nutrientes y sedimentos). Como mencionan Levick et al. (2008), esas geoformas proporcionan conexiones hidrológicas paisajísticas; disipan la energía de la corriente para reducir la erosión y mejorar la calidad del agua superficial y subsuperficial; transportan, almacenan y depositan sedimentos para contribuir a las llanuras aluviales; son hábitat de vida silvestre y corredores de migración; favorecen a las comunidades vegetales en las riberas y proporcionan servicios a la fauna (forraje, cobertura, nidificación y corredores de desplazamiento).

Las ventajas mencionadas eran, sin duda, bien conocidas por los grupos humanos que habitaban los paisajes áridos y semiáridos. Grupos humanos de múltiples latitudes con climas áridos y semiáridos concentraron la ocupación dentro de los cauces efímeros e intermitentes.

Una revisión aleatoria permite observar que en un importante número de trabajos arqueológicos en las cuencas del sudoeste de Estados Unidos identifican ese patrón. Por ejemplo, en Queen Creek (Arizona, Estados Unidos) se documentaron asentamientos con cronologías que van desde cazadores recolectores a los pueblos Hohokam y Salado (Schaafsma y Countryman, 2018; Woodson, 2016). Estudios similares al sur de Sleeping Ute Mountain (Colorado, Estados Unidos) indican la presencia de corrientes efímeras utilizadas como centros de asentamiento periódicos con riego por inundación entre 1400 y 700 AP (Huckleberry y Billman, 1998; Billman, 2003). En extremos opuestos del planeta se reitera el patrón.

El yacimiento de Qurayyah (Tabuk, Arabia Saudí) fue descrito como un gran oasis ocupado desde principios del Holoceno. La geomorfología local permitió a los humanos estructurar su paisaje y desarrollar estrategias de gestión del agua en wadis (Hüneburg et al., 2019). La gestión de las escorrentías fue clave para la subsistencia en los entornos áridos de Marmarica (noroeste de Egipto). En ese territorio, Vetter y Rieger (2019) demuestran cómo la respuesta a largo plazo de los habitantes locales estuvo fuertemente ligada a la comprensión y adaptación de las geoformas capaces de colectar agua en los cortos periodos de lluvia.

La prominencia de los cauces asociados a evidencias humanas en el piedemonte del PNSQ es similar a las presentadas en el párrafo previo para otras latitudes. El fenómeno se repite en el área que rodea al Parque (Heider, 2020; Ávila Navas, 2023). A escala regional el patrón de movilidad y uso del espacio estuvo fuertemente ligado a la disponibilidad de agua en los últimos dos milenios, incluso hasta fines del siglo XVIII (Chiavazza et al., 2021). Las condiciones paleoclimáticas parecen estar ligadas a este fenómeno. Las barrancas muestran procesos edáficos relacionados con la Anomalía Climática Medieval, previamente identificada en otros sectores del área a partir de estudios estratigráficos y sedimentológicos (Ojeda et al., 2021). La cronología detallada mediante variaciones seculares del campo magnético terrestre al este de Sierra de las Quijadas apoya las conclusiones previas (Gogorza et al., 2021). Las cronologías arqueológicas se inician o tienen un pico en ese momento (Chiavazza et al., 2021; Heider, 2022).

La geomorfología es clave para entender el uso residencial de las tierras semiáridas en los momentos de cambios ambientales identificados. Todos los cauces efímeros tienen una secuencia repetitiva de tres tramos principales: afluentes de cabecera, arroyo principal y el tramo de abanico aluvial (Bull, 1997). En este último, la pérdida del flujo canalizado es completa y la dinámica hidrológica dominante es el flujo laminar. Allí están las represas antiguas más eficientes en cosechar agua de la escorrentía (Magliano et al., 2019), las viviendas, los corrales, las chacras para cultivar a partir de riego por inundación y los yacimientos arqueológicos con hornillos.

Lo presentado para el sector de uso público de PNSQ repite un patrón de uso del espacio ya identificado, lo consolida. El desafío que se presenta es similar al que tienen todos los equipos que trabajan en este tipo de ambientes, en cualquier latitud del planeta. En los desiertos los riesgos son reales y concretos. Habitarlos y transitarlos requiere de conocimientos hidroecológicos acumulados y transmitidos por generaciones (Veth, 2005). Las comunidades ocuparon el espacio de modo flexible en espacios donde el agua es un recurso crítico en la toma de decisiones.

La agenda de trabajo futura es de base geoarqueológica. Necesitamos ajustar los modelos climático-hidrológicos en los cauces efímeros, ello nos permitirá identificar las sutiles diferencias que sin duda existen en las temporalidades y cronologías en los yacimientos del sector de uso público del PNSQ en particular y La Travesía en general.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Heider, G., Ojeda, G.; Análisis o adquisición de datos: Heider, G., Ojeda, G., Chiesa, J.; Desarrollo metodológico/técnico: Heider, G., Ojeda, G., Chiesa, J., Greco, C.; Redacción del manuscrito original: Heider, G., Ojeda, G.; Redacción del manuscrito corregido y editado: Heider, G., Ojeda, G., Chiesa, J., Ávila Navas, M., Greco, C., Gogorza, C., Irurzun, A., Goguitchaichvili, A.; Diseño gráfico: Heider, G., Ojeda, G., Chiesa, J.; Trabajo de campo: Heider, G., Ojeda, G. Chiesa, J., Greco, C.; Interpretación: Heider, G., Ojeda, G., Chiesa, J.; Financiamiento: Heider, G., Chiesa, J., Greco, C.

Financiamiento

Estos trabajos fueron financiados por los proyectos PICT-2020- SERIEA-01766 (“Estudios paleomagnéticos, arqueomagnéticos y paleoambientales en la República Argentina”) y ProICo CyT FCFMyN 03021, UNSL (Investigador del proyecto “Geología del Cenozoico de San Luis y Regiones Aledañas. Argentina”). AG agradece el apoyo parcial del proyecto UNAM PAPIIT IN100224.

Agradecimientos

Nuestro afecto y respeto a todos los habitantes de la Travesía. A las comunidades originarias por permitirnos un intercambio permanente de pareceres. A todas y todos los trabajadores del Parque Nacional Sierra de las Quijadas y a la Administración de Parques Nacionales por los permisos de investigación. A los evaluadores de este trabajo que con sus correcciones mejoraron este trabajo.

Conflicto de interéses

Los autores de este trabajo no prevén la aparición de conflictos de interés posteriores a su publicación. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas otorgó el permiso de investigación DRC-427 que contempla la publicación de los resultados, las comunidades locales están en permanente diálogo con los investigadores y las Instituciones de las que formamos parte son un apoyo constante para nuestras investigaciones. Todo lo aquí presentado es responsabilidad de los firmantes del trabajo y se configura como un diálogo con los colegas citados.

Editor a cargo

Luis Alberto Barba Pingarrón.

Referencias

Administración de Parques Nacionales (APN), 2006, Plan de Manejo Parque Nacional Sierra de las Quijadas (en línea): Córdoba, Argentina, disponible en <https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales>, consultado el 7 de agosto de 2023.

Aldenderfer, M., 1998, Montane Foragers, Asana and the South-Central Andean Archaic: Iowa, University of Iowa Press, 344 p. https://doi.org/10.2307/j.ctt20q1wq5

Aschero, C., 1975, Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos: Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), reporte técnico, 163 p.

Aschero, C., 1983, Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Apéndices A - C. Revisión: Buenos Aires, Cátedra de Ergología y Tecnología Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, reporte técnico, 124 p.

Ávila Navas, M., 2018, Caracterización de la tecnología lítica en el Holoceno Final del Norte de San Luis. El Chimborazo 1 como caso de Estudio (resumen), en Primer Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología: Córdoba, Instituto de Antropología de Córdoba-Universidad Nacional de Córdoba, 54- 55.

Ávila Navas, M., 2023, La organización de la tecnología durante el Holoceno tardío en el norte de la Provincia de San Luis. Un caso de estudio en Las Travesías: Argentina, Universidad Nacional de Catamarca, Tesis de Licenciatura, 124 p.

Billman, B., 2003, The Puebloan occupation of the Ute Mountain Piedmont, Volume 7: synthesis and conclusions: Phoenix, Arizona, Soil Systems Publications in Archaeology, N° 22.

Binford, L., 1979, Organization and Formation Processes: Looking at Curated Technologies: Journal of Anthropological Research, 35(3), 255-273. https://doi.org/10.1086/jar.35.3.3629902

Bruniard, E.D., 1982, La diagonal árida argentina: un límite climático real, Revista Geográfica, 95, 5-20.

Bull, W., 1997, Discontinuous ephemeral Streams: Geomorphology, 19, 227–276. https://doi.org/10.1016/S0169-555X(97)00016-0

Calderón, A., 2022, Etnicidad Saá. Una aproximación etnográfica al estudio del estado y los movimientos indígenas en San Luis, Argentina: Córdoba, Argentina, Universidad Nacional de Córdoba, Tesis Doctoral, 221 p.

Canalis, R., 1993, La Evaluación de la Erosión Hídrica en la Provincia de San Luis: San Luis, Argentina, Universidad Nacional de San Luis, Tesis de Licenciatura, 233 p.

Candia-Halupczok, D., 2015, Geomorfología del piedemonte Nororiental de la Sierra de Las Quijadas: San Luis, Argentina, Universidad Nacional de San Luis, Tesis de Licenciatura, 214 p.

Capitanelli, R., Zamorano, M., 1972, Geografía de la Provincia de San Luis: Boletín de Estudios Geográficos, 109, 74-77.

Chiavazza, H., Prieto-Olavarría, C., Hernández, F., Puebla, L., Quiroga M., Anzorena, J, 2021, Pescadores del desierto: ocupación y subsistencia en la margen oeste del río Desaguadero (centro oeste argentino) entre los ca. 1200 y 400 años AP: Chungará Revista de Antropología Chilena, 53(2), 215-236. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562021005001102

Costa, C., Gardini, C., Ortiz Suárez, A., Chiesa, J., Ojeda, G., Rivarola, D., Strasser, E., Morla, P., Ulacco, J., Tognelli, G., Carugno Durán, A., Vinciguerra, H., Sales, D., 1999, Hoja Geológica 3366-II, San Francisco del Monte de Oro. Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan: Buenos Aires, Argentina, Convenio UNSL-SEGEMAR. Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Boletín 293.

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 1975, Soil taxonomy: A basic system on soil classification for making and interpreting soil surveys: Washington, D.C., Servicio de Conservación de Suelos Federales, Manual de Agricultura 436, 754 p.

Ebert, J., 1992, Distributional Archaeology: Nuevo Mexico, University of New Mexico Press, 296 p.

Fanning, P., Holdaway, S., 2001, Stone artifact scatters in western NSW, Australia: geomorphic controls on artifact size and distribution: Geoarchaeology, 16(6), 667-686. https://doi.org/10.1002/gea.1015

Fanning, P., Holdaway, S., Rhodes, J., Bryant, T., 2009, The surface archaeological record in arid Australia: Geomorphic controls on preservation, exposure, and visibility: Geoarchaeology 24, 121-146. https://doi.org/10.1002/gea.20259

Flores, M., 1969, El bolsón de Las Salinas de la provincia de San Luis, en 4º Jornadas Geológicas Argentinas: Mendoza, Argentina, Actas 1, 311–327.

Gardini, C., Ricci, W., Costa C., 2006, Estructura de la sierra de Las Quijadas - Cantantal, San Luis: Buenos Aires, Argentina, Asociación Geológica Argentina, Serie D, 6, 70–75.

Gez, J., 1916, La Historia de la provincia de San Luis: Buenos Aires, Talleres Gráficos de J. Weiss y Preusche, 251 p.

Gez, J., 1939, Geografía de la provincia de San Luis: Buenos Aires, S. A. Jacobo Peuser, Ltda, 1330 p.

Gogorza, C.S.G., Irurzun, M.A., Heider, G., Goguitchaichvili, A., Ojeda, G., Chiesa, J., Greco, C., 2021, Dating of Holocene fluvial deposits in the southern Sierras Pampeanas (Argentina) by matching paleomagnetic secular variation to a geomagnetic field model: Journal of South American Earth Sciences 106, 102996. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102996

Gómez, J.C., Magnin, L., 2008, Cartografía geomorfológica aplicada a un sector de interés arqueológico en el Macizo del Deseado, Santa Cruz (Patagonia Argentina): Investigaciones Geográficas, 65, 22-37.

González Díaz, E., 1981, Geomorfología, en Yrigoyen M. (ed.), Geología y Recursos Naturales de la Provincia de San Luis, Buenos Aires: Argentina, Relatorio Congreso Geológico Argentino, 193-236.

Gould, R., 1978, The anthropology of human residues: American Anthropologist, 65, 215-235. https://doi.org/10.1525/aa.1978.80.4.02a00030

Greslebin, H., 1928, Las llamadas “botijas” o “tinajas” de la provincia de San Luis (República Argentina): Physis, 9, 46-71.

Heider, G., 2020, Los hornillos de tierra cocida como tecnología para cosechar agua en Las Travesías de San Luis (Argentina). Primeros aportes para una propuesta funcional: Intersecciones, 21(2), 119-130. https://doi.org/10.37176/iea.21.2.2020.491

Heider, G., 2022, Arqueología regional en la provincia de San Luis: el caso de La Travesía: Comechingonia, 26(2), 173-192. https://doi.org/10.37603/2250.7728.v26.n2.34790

Heider, G., 2023, Relevamiento de recursos arqueológicos para Línea Base Patrimonio Cultural Parque Nacional Sierra de Las Quijadas (en línea): Argentina, Administración de Parques Nacionales. Informe parcial del proyecto DRC-427, disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales>.

Heider, G., Curtoni R., 2016, Investigaciones arqueológicas en la Provincia de San Luis: a 150 años de sus inicios, historia y perspectivas: Revista del Museo de Antropología, 9(1), 35-48. https://doi.org/10.31048/1852.4826.v9.n1.12902

Hijmans, R., Cameron S., Parra J., Jones P., Jarvis A., 2005, Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas: International Journal of Climatology, 25, 1965-1978. https://doi.org/10.1002/joc.1276

Huckleberry, G., Billman B., 1998, Floodwater Farming, Discontinuous Ephemeral Streams, and Puebloan Abandonment in Southwestern Colorado: American Antiquity, 63(4), 595-616. https://doi.org/10.2307/2694110

Hüneburg, L., Hoelzmann P., Knitter D., Teichert B., Richter C., Lüthgens C., Alsaud A., Luciani M., 2019, Living at the wadi – integrating geomorphology and archaeology at the oasis of Qurayyah (NW Arabia): Journal of Maps, 15(2), 215-226. https://doi.org/10.1080/17445647.2019.1576068

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 2021, Censo Nacional de las Personas (en línea): Argentina, disponible en: <https://censo.gob.ar/index.php/datos_definitivos/> , consultado el 5 de junio de 2023.

Instituto Geográfico Nacional, 2023, Modelo Digital de Elevaciones de la Argentina, (en línea): Argentina, disponible en <www.ign.gob.ar>, consultado en agosto de 2023.

Irigoyen, M., 1981, Geología y recursos naturales de San Luis, en VIII Congreso Geológico Argentino: Buenos Aires, Zlotopioro S.A.C.I.F., 20-26.

Karlin, M., Karlin O., Coirini R., Reati G., Zapata R., 1994, El Chaco Árido, Córdoba: Argentina, Universidad Nacional de Córdoba, 320 p.

Levick, L., Fonseca J., Goodrich D., Hernandez M., Semmens D., Stromberg J., Leidy R., Scianni M., Guertin D., Tluczek M., Kepner W., 2008, The Ecological and Hydrological Significance of Ephemeral and Intermittent Streams in the Arid and Semi-arid American Southwest: U.S., Environmental Protection Agency and USDA/ARS Southwest Watershed Research Center, EPA/600/R-08/134, ARS/233046, (reporte técnico), 116 p.

Honorable Congreso de la Nación Argentina (HCNA), 1991, Ley N° 24.015, Ratifícase un convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia de San Luis y la Administración de Parques Nacionales, disponible en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24015-414/texto

Kuhn, S., 1994,A formal approach to the design and assembly of mobile toolkits: American Antiquity, 59: 426 442.

Magliano, P., Mindham D., Tych W., Murray F., Nosetto M., Jobbágy E., Niborski M., Rufino M., Nick A., 2019, Hydrological functioning of cattle ranching impoundments in the Dry Chaco rangelands of Argentina: Hydrology Research, 50(6), 1596–1608. https://doi.org/10.2166/nh.2019.149

Molinari, R., 2000, Manejo de Recursos Culturales - Parque Nacional Sierra de las Quijadas: Provincia de San Luis, Buenos Aires, Argentina, Administración de Parques Nacionales, 36 p.

Moreiras. S., Marsh E., Nami H., Estrella D., Durán V., 2013, Holocene geomorphology, tectonics, and archaeology in Barrancas, arid Central Andes piedmont (33°S): Applied Geography 42, 217-226. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.04.005

Nami, H., 1992, El subsistema tecnológico de la confección de instrumentos líticos y la explotación de los recursos del ambiente: una nueva vía de aproximación: Shincal, 2, 33-53.

Nelson, M., 1991, The study of technological organization, en Schiffer, M. (ed.), Archaeological Method and Theory 3: Arizona, University of Arizona Press, 57-100.

Ojeda, G., Candia-Halupczok D.J., Chiesa J., Heider G., Gogichaishvili A., Greco C., Icazatti F., Irurzun A., Gogorza C., 2021, Geomorphology of the Piedmont Area of the Central-East Region of the “Serranias Occidentales”: Fluvial Systems and Geoarcheology. San Luis, Argentina, in Bouza, P., Rabassa, J., Bilmes A. (eds.), Advances in Geomorphology and Quaternary Studies in Argentina: Suiza, Springer, 192-218. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-66161-8_9

Ojeda, G., Chiesa J., Gómez D., 2013, Depósitos eólicos del ambiente del río Desaguadero, Mendoza, Argentina: Latin American Journal Of Sedimentology And Basin Analysis, 20(2), 105-128.

Ots, M., García-Llorca, J., Cahiza P., 2016, Recursos y estrategias de consumo en el centro de Mendoza entre los siglos X-XVI AD: Intersecciones en Antropología, 17, 375-387.

Outes, F., 1926, Algunos apuntes sobre la arqueología de la provincia de San Luis: Physis, 8, 275-304.

Oyarzábal, M., Clavijo, J., Oakley, L., Biganzoli, F., Tognetti, P., Barberis, I., Maturo, H., Aragón, R., Campanello, P., Prado, D., Oesterheld, M., León R., 2018, Unidades de vegetación de la Argentina: Ecología Austral, 28(1), 40–63. https://doi.org/10.25260/EA.18.28.1.0.399

Peña-Zubiate, C., d’Hiriart A., 2009, Carta de suelos de la República Argentina: hoja Villa General Roca, Provincia de San Luis: Villa Mercedes, Argentina, INTA, 153 p.

Ramonell, C., Iriondo, M., Krömer R., 1992, Guía de campo de Cadinqua, Centro-Este de San Luis, en V Reunión de Campo: San Luis, Argentina, Departamento de Geología y Minería, Universidad Nacional de San Luis, 37 p.

Red de Estaciones Meteorológicas de la Provincia de San Luis (REM), 2023, Pronóstico General Provincia de San Luis, (en línea): Argentina, disponible en <https://clima.sanluis.gob.ar>, consultado el 9 de agosto de 2023.

Renfrew, C., Bahn P., 1998, Archaeology. Theories, methods and practice: Londres, Thamesand Hudson, 672 p.

Sampietro-Vattuone, M.M., Peña-Monné J.L., 2016, Geomorphological dynamic changes during the Holocene through ephemeral stream analyses from Northwest Argentina: Catena, 147, 663–677. https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.08.029

Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 2023, Pronóstico del tiempo (en línea): Argentina, disponible en <https://www.smn.gob.ar>, consultado el 15 de agosto de 2023.

Schaafsma, H., Countryman L., 2018, Queen Creek from Fortuna Peak to Gila Crossing: Our Missing River: Journal of Arizona Archaeology, 6(1), 13-31.

Sistema Nacional de Información Hídrica (2013). <https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/hidricas/base-de-datos-hidrologica-integrada>, consultado el 10 de octubre de 2023.

Storchi-Lobos, D., 2019, Estudio geoarqueológico de palimpsestos en las dunas de la localidad de Sayape (San Luis, Argentina): Argentina, Universidad Nacional de Buenos Aires, Tesis de Licenciatura, 128 p.

Veth, P., 2005, Conclusion Major Themes and Future Research Directions, in Victoria, A., Veth, P., Smith, M., Hiscock, P. (eds.), Desert Peoples: Archaeological Perspectives: Blackwell Publishing, 293–300.

Vetter, T. Rieger A., 2019, Water harvesting as a key for understanding adapted ancient livelihoods in an arid environment – Approaches to dryland archaeology in the Eastern Marmarica (NW-Egypt): Journal of Arid Environments, 171, 103940. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2019.02.009

Vignati, M., 1928, El horno de tierra y el significado de las “tinajas” de las provincias del occidente argentino: Physis, 9, 241-253.

Waters, R., 1992, Principles of Geoarchaeology: Tucson, USA, The University of Arizona Press, 398 p.

Woodson, M., 2016, The Social Organization of Hohokam Irrigation in the Middle Gila River Valley Arizona: Sacaton, Anthropological Research Paper No. 7., Cultural Resource Management Program, Sacaton, Arizona, Gila River Indian Community, 288 p.

Zárate, M., 2016, Estado actual de la Geoarqueología en la Argentina: Intersecciones en Antropología, 4, 7-18.

Peer Reviewing under the responsibility of Universidad Nacional Autónoma de México.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)