|

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 76, núm. 2, A111223, 2024 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a111223

|

|

Exploración geofísica para la identificación de elementos arquitectónicos enterrados en la zona arqueológica Izapa, Chiapas

Geophysical exploration for the identification of buried architectural elements in the archaeological zone of Izapa, Chiapas

Denisse L. Argote Espino1,*, Gerardo Cifuentes Nava2, Alejandro J. Uriarte Torres1,

Ivonne A. Pérez Alcántara3, Pedro A. López García4

1 Dirección de Estudios Arqueológicos, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Calle Tacuba 76 4to piso, Colonia Centro, 06000, Cuauhtémoc, CDMX, México.

2 Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito de Investigación, Ciudad Universitaria, 04510 Coyoacán, CDMX, México.

3 Centro INAH San Luis Potosí. Arista No. 933, Colonia Tequisquiapan, 78230 San Luis Potosí, San Luis Potosí, México.

4 Posgrado de Arqueología, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Periférico Sur esq. Calle Zapote, Colonia Isidro Fabela, 14030 Tlalpan, CDMX, México.

* Autor para correspondencia:( (D.L. Argote Espino) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cómo citar este artículo:

Argote Espino, D.L., Cifuentes Nava, G., Uriarte Torres, A.J., Pérez Alcántara, I.A., López García, P.A., 2024, Exploración geofísica para la identificación de elementos arquitectónicos enterrados en la zona arqueológica Izapa, Chiapas: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 76 (2), A111223. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a111223

Manuscrito recibido: 16 de Septiembre de 2023; manuscrito corregido: 15 de Noviembre de 2023; manuscrito aceptado: 25 de Noviembre de 2023.

RESUMEN

La zona arqueológica de Izapa fue un importante asentamiento prehispánico de probable filiación mixe-zoque en de la región del Soconusco, al sureste del actual estado de Chiapas, cuya secuencia ocupacional se extendió desde el Preclásico temprano (1800 a.C.) hasta el Postclásico temprano (1200 d.C.). A lo largo de su prolongada habitación, se realizaron diversos movimientos poblacionales al interior del asentamiento. Así, durante el periodo Clásico, en el conjunto conocido como Grupo F, del cual actualmente se encuentran protegidas sólo 2.88 ha, se construyeron estructuras monumentales que integraron un complejo cívico-ritual. Trabajos de investigación previos en este conjunto identificaron una prolongada secuencia constructiva, principalmente en el montículo mayor (Estructura 125-A). Con el objetivo de identificar posibles momentos constructivos anteriores, a los que actualmente se aprecian, y determinar el estado de conservación de algunas de sus estructuras monumentales, se realizó una prospección geofísica por medio de las técnicas de georradar y tomografía de resistividad eléctrica en diversas áreas del Grupo F. A través de estas, se lograron detectar diversas anomalías que pueden interpretarse como estructuras arqueológicas (como plataformas, canales y muros). Algunos de estos elementos pudieron comprobarse mediante excavaciones arqueológicas. Las diversas profundidades a las que se encuentran estas posibles estructuras hablan de una ocupación prolongada del Grupo F, con diversas modificaciones a su configuración arquitectónica.

Palabras clave: radar de Penetración Terrestre, tomografía de resistividad eléctrica, prospección arqueológica, zona arqueológica de Izapa, Chiapas.

ABSTRACT

The archaeological zone of Izapa was an important pre-Hispanic settlement of probable Mixe-Zoque affiliation in the Soconusco region, southeast of the current state of Chiapas, whose occupational sequence extended from the Early Preclassic (1800 BC) to the Early Postclassic (1200 AD). Throughout its long habitation, various population movements occurred within the settlement. During the Classic period, in the complex known as Group F, of which only 2.88 ha are currently protected, monumental structures were built that integrated a civic-ritual compound. Previous research identified a prolonged constructive sequence, specifically in the main pyramid (Structure 125-A). To identify possible construction moments prior to those currently appreciated and determine the state of conservation of some of its monumental structures, a geophysical survey was carried out by means of georadar and electrical resistivity tomography techniques in various areas of Group F. Through these, it was possible to detect several anomalies that can be interpreted as archaeological structures, including platforms, channels and walls. Some of these elements were verified by archaeological excavations. The different depths at which these possible structures are located speak of a prolonged occupation of Group F, with various modifications to its architectural configuration.

Keywords: ground penetrating radar, electric resistivity tomography, archaeological prospection, archaeological zone of Izapa, Chiapas.

- Introducción

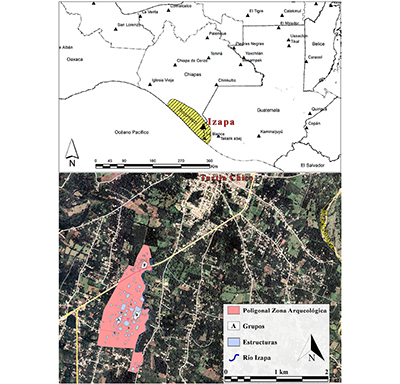

La zona arqueológica de Izapa se encuentra en el piedemonte aledaño a la costa del Pacífico chiapaneco, dentro del actual municipio de Tuxtla Chico (Figura 1). Este sitio se estableció como centro rector o asentamiento de primer rango de la región del Soconusco, con actividades cívicas y rituales y un diseño urbano complejo con estructuras arquitectónicas monumentales organizadas en torno a amplias plazas de planta rectangular (Lowe et al., 1982). Se estima que el asentamiento prehispánico se extendió sobre un área aproximada de 200 ha (Rosenswig et al., 2013), aunque solo 127 ha se encuentran incorporadas dentro de la zona arqueológica establecida en 2002, la cual incluye a los principales grupos arquitectónicos (Grupos A a la H). De estos grupos, solo tres (A, B y F) se encuentran parcialmente protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y abiertos al público; el resto se encuentra al interior de predios de propiedad privada (Uriarte y Pérez, 2018).

|

| Figura 1. Localización de la Zona Arqueológica de Izapa, Chiapas. |

Esta antigua urbe tuvo un extenso periodo ocupacional que va desde el Preclásico temprano (1800 a.C.) hasta el Postclásico temprano (1200 d.C.), presentando su mayor crecimiento entre el Preclásico medio (700-300 a.C.) y el Preclásico tardío (300-50 a.C.) cuando se estableció como cabecera de una entidad política regional (Lowe et al., 1982; Rosenswig et al., 2018; Rosenswig, 2019). Al mismo tiempo, durante estos periodos se consolidó uno de sus elementos más reconocidos, el “estilo Izapa”: expresión iconográfica que se plasmó en monumentos pétreos (como estelas, altares y esculturas), distribuidos dentro de las plazas del sitio; en estos se representó a personajes humanos y seres mitológicos, así como escenas rituales relacionados con el ejercicio de la autoridad política (Guernsey, 2002; Lowe, et al., 1982; Quirarte, 2007; Rosenswig, 2019; Strauss, 2018). Hacia el periodo Protoclásico (50 a.C.-100 d.C.), Izapa atestiguó un proceso de cambio cuyas causas aún son objeto de discusión, pero que resultó en una reconfiguración del espacio público con el paulatino abandono de la mayor parte de los conjuntos arquitectónicos de plaza (Lowe et al., 1982). Así, durante el Clásico temprano (250-600 d.C.), el Grupo F se estableció como el centro cívico-ritual del asentamiento, alcanzando su mayor extensión en el Clásico tardío (600-900 d.C.) y concluyendo su ocupación durante el Postclásico temprano (900-1200 d.C.) (Lowe et al., 1982; Rosenswig y Mendelsohn, 2016).

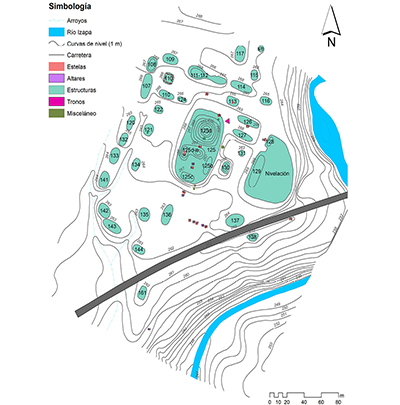

En este intervalo de tiempo, se definió un patrón arquitectónico que fue compartido por otros asentamientos de la región del Soconusco, el cual constaba de espacios rectangulares delimitados por plataformas de baja altura, dentro de los que se levantaban estructuras monumentales como basamentos escalonados y juegos de pelota (Rosenswig y Mendelsohn, 2016). En términos generales, la arquitectura del Grupo F (Figura 2) se caracterizó por el predominio del empleo de materiales constructivos térreos para la elaboración de rellenos, argamasas, pisos y acabados, así como de cantos rodados de rocas ígneas, principalmente tobas y basaltos sin labrar, para la construcción de muros de mampostería (Lowe et al., 1982). Por sus dimensiones y ubicación, puede afirmarse que la principal construcción del Grupo F fue la Estructura 125, un conjunto arquitectónico sobre una amplia plataforma de hasta 1.5 m de altura, conformado por seis estructuras organizadas en torno a dos patios, destacando la Estructura 125-A, un basamento de 7 m de alto (Lowe et al., 1982); la localización de enterramientos humanos asociados a los edificios de este conjunto acompañados de ofrendas suntuarias con artefactos procedentes de regiones tan distantes entre sí, como Teotihuacán y las Tierras Bajas Mayas (Lowe et al., 1982; Clark y Lee, 2018), subrayan su importancia para los grupos de élite de Izapa durante sus fases tardías de ocupación.

|

| Figura 2. Plano general del Grupo F (modificado de Lowe et al., 1982). |

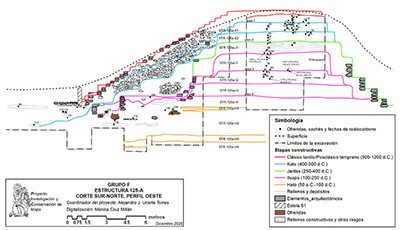

Las primeras intervenciones arqueológicas en el Grupo F fueron realizadas por la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo (New World Archaeological Foundation, NWAF), grupo de investigación arqueológica de la Universidad Brigham Young dedicado al estudio de los orígenes y desarrollo de las sociedades complejas en el nuevo mundo. Así, entre 1963 y 1965, el Grupo F fue explorado intensivamente y se restauraron parcialmente algunas estructuras (Lowe et al, 1982). Sobresale la intervención en el basamento de la Estructura 125-A (Figura 3), donde se realizaron pozos y calas que se adentraron hasta una profundidad de 10.5 m dentro del núcleo del edificio, aunque sin llegar al estrato estéril, identificando una compleja secuencia constructiva de 12 etapas que, en conjunto con las ofrendas cerámicas recuperadas y las fechas de radiocarbono obtenidas de los restos óseos analizados, permitieron establecer las bases de la cronología conocida hasta el momento para los periodos Clásico y Postclásico en Izapa (Lowe et al., 1982; Lee, 1973). Sin embargo, a pesar de los alcances de las investigaciones de la NWAF, no existe suficiente información disponible o publicada sobre las distintas etapas constructivas de sus edificaciones, incluyendo sus características arquitectónicas, formales y cronológicas, a excepción de la Estructura 125-A.

|

| Figura 3. Fachada sur de la Estructura 125-A. Obsérvese la depresión en el área excavada por la NWAF (Lowe et al., 1982) ocasionada por el hundimiento de los materiales de relleno no compactados. |

Es por ello que, como parte de los trabajos arqueológicos del Proyecto Arqueológico Investigación y Conservación de Izapa del INAH que se desarrolla en la zona desde 2015, se diseñó un estudio por medio de los métodos geofísicos de radar de penetración terrestre y tomografía de resistividad eléctrica, con el objetivo de detectar la presencia de rasgos en el subsuelo que contribuyan a la reconstrucción del proceso de desarrollo constructivo y de organización espacial del Grupo F. La caracterización de anomalías eléctricas y electromagnéticas proporcionaron información útil sobre la profundidad de estructuras bajo el subsuelo, su geometría y localización, lo que establecer áreas potenciales de excavación. La realización de pozos y calas estratigráficas en puntos indicados por los métodos geofísicos en el patio sur de la Estructura 125 permitieron revelar plataformas menores de etapas previas, perfilando una configuración arquitectónica diferente a la que actualmente se aprecia. Las exploraciones realizadas, así como futuras intervenciones, permitirán ir afinando el desarrollo constructivo y cronológico de las principales construcciones del Grupo F, aumentando nuestra comprensión sobre el desarrollo de Izapa posterior al apogeo Preclásico.

- Metodología

Una amplia gama de tecnologías de exploración geofísica han sido utilizadas exitosamente en los últimos años para la exploración arqueológica y la identificación de estructuras arqueológicas y cavidades bajo tierra. En general, los métodos geofísicos proporcionan información sobre diferentes propiedades físicas de los materiales que componen el subsuelo de un área de interés. Tales propiedades dependen de procesos geológicos, pero también reflejan diferentes alteraciones producidas por la actividad antropogénica a lo largo del tiempo. Las técnicas geofísicas utilizadas fueron el radar de penetración terrestre y la tomografía de resistividad eléctrica; estos métodos tienen la ventaja de ser absolutamente no destructivos ni invasivos, por lo que no generan alteración alguna a los vestigios arqueológicos.

El Radar de Penetración Terrestre, comúnmente denominado georradar o GPR (por sus siglas en inglés, Ground Penetrating Radar), permite identificar anomalías en la estructura y composición del suelo hasta algunos metros de profundidad, donde las condiciones del terreno y la composición de los sedimentos lo permitan, sin necesidad de realizar excavaciones potencialmente destructivas. Este método utiliza ondas electromagnéticas que son transmitidas desde una antena (o dos antenas para modelos biestáticos) que es remolcada de manera estable y continua a lo largo de una línea recta. Los pulsos de energía electromagnética se envían hacia el interior del terreno desde el transmisor. Cuando el trazado de los rayos choca con la interface entre dos materiales con propiedades electromagnéticas contrastantes (en función de parámetros electromagnéticos gobernados por la conductividad, permitividad eléctrica, permeabilidad magnética y velocidad de propagación del medio), parte de ellas se reflejan siendo detectadas por la antena.

Los datos se despliegan en forma de “radargramas”, donde la escala de color seleccionada representará las variaciones de las propiedades electromagnéticas del suelo a profundidad. Cuando se realizan varias secciones paralelas, el conjunto de datos electromagnéticos puede ser interpolado simplemente al rellenar el vacío entre un perfil y su vecino con los datos generados para crear bloques tridimensionales que muestren la distribución de las estructuras subyacentes. El despliegue de datos en formato tridimensional tiene ventajas importantes para las aplicaciones que requieren el reconocimiento de características geométricas y/o lineales, sobre todo en áreas con múltiples objetivos que se cruzan, se entierran o se superponen y que pueden ser difíciles de identificar en perfiles de radar únicos, como sucede en la arqueología. De esta manera se pueden crear cortes horizontales o mapas de los datos de reflexión del radar a diferentes profundidades, conocidos como “rebanadas de tiempo”. Una secuencia de estas rebanadas nos permite visualizar las transformaciones en el “tiempo histórico” del paisaje arqueológico. La capacidad de esta técnica para investigar estratigrafías someras la convierte en una herramienta de gran interés para la investigación arqueológica, permitiendo planear estrategias de excavación a partir de la información recuperada y sugerir un seguimiento de elementos que por diversos motivos no puedan ser excavados.

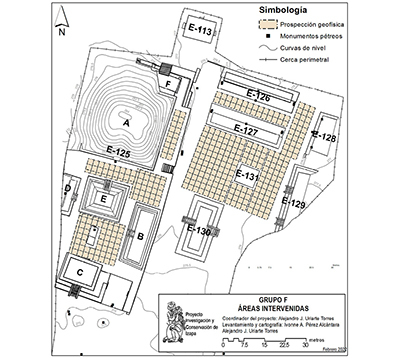

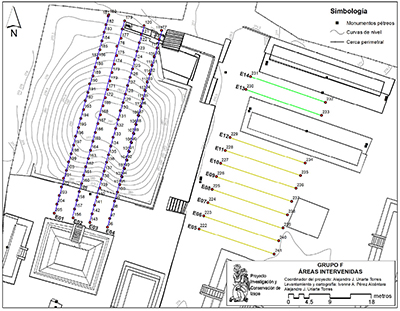

En el caso de la presente investigación, se utilizó un sistema Utility Scan SIR-3000 (Geophysical Survey System, Inc.) con una antena de 400 MHz. Los datos se procesaron con el programa RADAN v.7 (Geophysical Survey System, Inc.), aplicando la corrección de tiempo cero, filtros de baja frecuencia (background removal), ajuste de la función de ganancias y el filtro FIR pasa-banda con una función de ventana rectangular (Boxcar). Se levantó un área total de 1,516 m2, cubriendo diversos espacios sobre la plataforma basal de la Estructura 125, en la cancha del juego de pelota y en la plaza oriente del Grupo F (Figura 4). Las líneas se caminaron en direcciones perpendiculares (aproximadamente sur-norte y oeste-este, tal como se aprecia en el reticulado de la misma Figura 4), formando rejillas que permitieran la interpolación de los perfiles para formar cubos tridimensionales. La separación entre líneas fue de 1 m y la profundidad de investigación alcanzada fue de aproximadamente 3.40 m.

|

| Figura 4. Áreas levantadas por medio de la técnica de georadar en el Grupo F de la Z.A. de Izapa. |

La Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) es un método geofísico que permite el estudio de las variaciones horizontales y verticales de la resistividad eléctrica de los materiales del subsuelo. Las imágenes producidas por este método se construyen sistemáticamente midiendo la resistencia de los materiales al paso de una corriente eléctrica, tanto en profundidad como lateralmente, revelando la escena constructiva (artificial y/o natural) encerrada en el subsuelo de un sitio. La idoneidad del método radica en el hecho de que los elementos enterrados pueden ser detectados como anomalías o contrastes de las propiedades eléctricas del medio. La caracterización geofísica de la TRE permite detectar diversos rasgos que pueden ser de interés tanto geológico como arqueológico; algunos de estos rasgos pueden incluir cavidades, fracturas (Arango-Galván et al., 2011), aguas subterráneas contaminadas (Rucker et al., 2009), topografía del lecho rocoso y objetivos arqueológicos como muros, pisos, plataformas y otros elementos arquitectónicos (Argote et al., 2020; Cardarelli y Di Filippo, 2009; Tejero-Andrade et al., 2018).

La TRE a menudo se emplea como secciones transversales bidimensionales medidas a lo largo de líneas en una dirección predeterminada. Físicamente hablando, la distribución de la resistividad eléctrica del terreno se obtiene transmitiendo una corriente eléctrica en el suelo a través de un par de electrodos y midiendo la diferencia del potencial en dos puntos específicos de la superficie. Los datos de resistividad aparente se representan a diferentes profundidades en función de la configuración electródica empleada (Edwards, 1977), donde X, Y y Z determinan las coordenadas de cada punto de observación. Los valores de resistividad aparente observados son posteriormente modelados aplicando técnicas numéricas o de inversión de los datos que permitan generar un modelo de resistividad real del subsuelo (Loke y Barker, 1996). El modelo final de resistividad se podrá entonces visualizar como la imagen de una sección o perfil geoeléctrico (TRE-2D) o un bloque tridimensional (TRE-3D), dependiendo de la modalidad empleada.

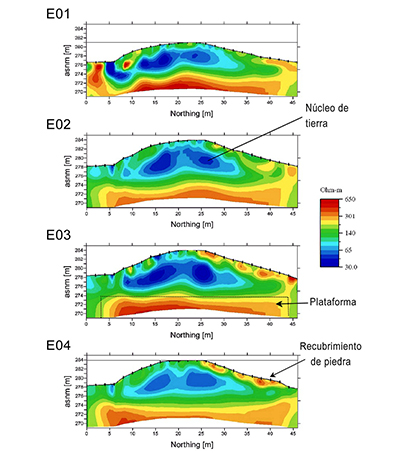

Para el caso de la zona arqueológica de Izapa, se levantaron un total de 14 líneas de medición en tres áreas del Grupo F (Figura 5). Los primeros 4 perfiles (E01 a E04) se ubicaron en el basamento mayor del sitio (Estructura 125-A). La separación entre perfiles fue de 4 m; cada línea contaba con 24 electrodos con una separación de 2 m entre cada electrodo, por lo que se alcanzaba una longitud de 46 m por cada línea. El objetivo específico de estos perfiles era determinar etapas constructivas de la pirámide. En esta estructura no se utilizó el georradar debido a que la agreste topografía local no permitió el paso del equipo. El segundo bloque de perfiles eléctricos se realizó en la plaza oriente (E05 a E12), colocando 8 líneas de 17.25 m de longitud cada una (24 electrodos separados a 0.75 m por línea) y con un espaciamiento entre líneas de 3 m (ver Figura 5, líneas amarillas). Los últimos dos perfiles (E13 y E14) se realizaron sobre la cancha del juego de pelota (ver Figura 5, líneas verdes). Al igual que el bloque anterior, estos perfiles medían 17.25 m de largo, con una separación de 3 m entre ambas líneas. Las coordenadas de inicio y final de las líneas del juego de pelota coincidían con las de los perfiles de la plaza.

|

| Figura 5. Tendido de los perfiles eléctricos levantados en el Grupo F de la Z. A. de Izapa. |

El equipo utilizado fue un resistivímetro Syscal Jr manufacturado por IRIS Instruments (Orleans, Francia) con 24 electrodos de acero de 30 cm de longitud y ¾ pulgadas de diámetro. Este equipo funcionó con una batería externa de 12V, utilizando cables multi-core para el control de electrodos conectados en una o dos líneas. El sistema está diseñado para realizar automáticamente conjuntos predefinidos de mediciones de resistividad con capacidad de despliegue longitudinal. Los arreglos electródicos aplicados fueron Wenner-Schlumberger y Dipolo-Dipolo, que fueron elegidos por su alta sensibilidad a los cambios horizontales en la resistividad y porque presentan una alta relación señal/ruido (Loke, 2002). El programa utilizado para el procesamiento de los datos fue EarthImager 2D y 3D (© 1999 Advanced Geosciences, Inc), utilizando la técnica de mínimos cuadrados con inversión suavizada con restricciones para producir un modelo del subsuelo a partir de los datos de resistividad. En el caso de los perfiles levantados en la pirámide principal, los puntos fueron corregidos por topografía.

- Resultados

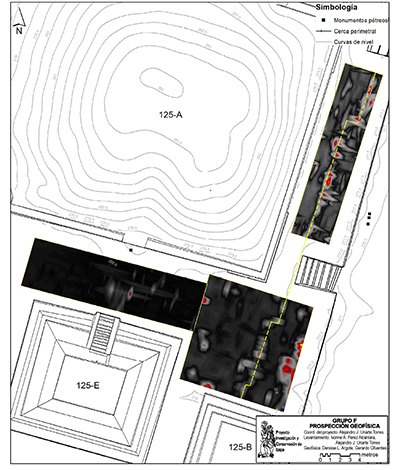

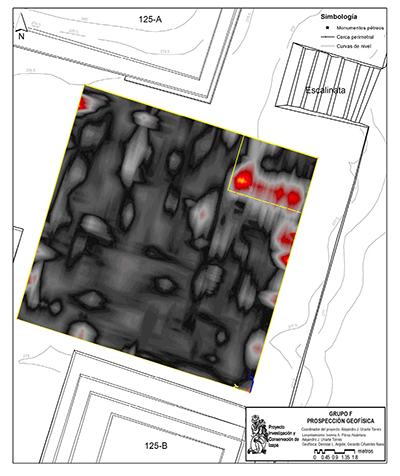

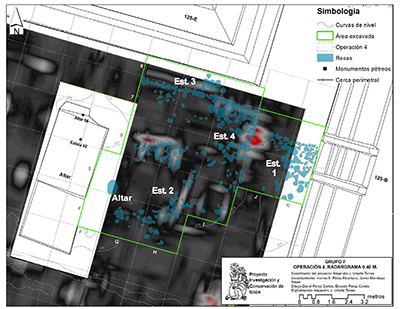

El objetivo de este estudio fue detectar la presencia de estructuras arqueológicas enterradas y posibles etapas constructivas en las áreas prospectadas por medios rápidos y no invasivos. Con base en la interpolación de los perfiles eléctricos y electromagnéticos en cada uno de los bloques, se creó una serie de imágenes tridimensionales a color con el fin de apreciar la distribución de los posibles restos arquitectónicos presentes. En el caso de los mapas electromagnéticos (Figuras 6, 7, 8, 9 y 14), los tonos de color rojo o amarillo son asignados a las amplitudes de onda con valores más altos; es decir, a reflexiones fuertes producidas por elementos con propiedades electromagnéticas más contrastantes con el medio. Los tonos oscuros indican bajas amplitudes y representan zonas sin mayores alteraciones; por ejemplo, capas de suelo homogéneas. Para el caso de las imágenes eléctricas (Figuras 11, 13 y 14), la escala de color va de tonos de color rojo (cuerpos más resistivos) a tonos azules oscuros (indicando zonas menos resistivas o con mayor humedad). De acuerdo con lo anterior, se interpretaron los dos espacios de forma separada, describiendo primero los resultados en el conjunto de la Estructura 125 y, posteriormente, los de la zona baja (plaza oriente y juego de pelota).

|

| Figura 6. Planta del corte realizado a 60 cm de profundidad sobre la plataforma basal del conjunto de la Estructura 125. |

|

| Figura 7. Planta del corte realizado a 200 cm de profundidad sobre la plataforma basal del conjunto de la Estructura 125, cerca de la escalinata lateral. |

|

| Figura 8. Mapa de elementos arquitectónicos identificados en el patio sur de la Estructura 125 con relación a las anomalías detectadas a una profundidad estimada de 0.60 m. |

3.1. Conjunto de la Estructura 125

La Estructura 125 (ver Figuras 2 y 4) es una amplia plataforma de 88 m de largo por 50 m de ancho y entre 1 y 1.5 m de altura. Su eje principal tiene una orientación noreste-sureste, con una desviación aproximada de 11° con respecto al norte magnético. Sobre esta plataforma se dispusieron otras cuatro edificaciones (Estructuras 125-B a E; ver Figura 4) distribuidas en torno a dos patios (patio norte y patio sur) y una estructura adicional rematando su límite norte (Estructura 125-F). La Estructura 125-A es la mayor construcción del conjunto arquitectónico del Grupo F, un basamento piramidal de aproximadamente 7 m de alto y 35 m de longitud por cada lado. De acuerdo con las exploraciones de la NWAF, esta estructura es la de mayor antigüedad en el Grupo F, iniciando su construcción en el periodo Protoclásico. El resto de las edificaciones (125-B a E) se fueron incorporando a lo largo del periodo Clásico (250 al 600 d.C.) (Lowe et al., 1982; Clark y Lee, 2018).

|

| Figura 9. Elementos arquitectónicos identificados en el patio sur de la Estructura 125 con relación a las anomalías detectadas a una profundidad estimada de 0.40 m. |

Como parte del trabajo de investigación en el conjunto de la Estructura 125, se llevó a cabo un trabajo de prospección geofísica por medio de georradar en los espacios abiertos de su plataforma basal, incluyendo los patios norte y sur, y la entrecalle situada al oriente de la Estructura 125-A. De acuerdo con los datos del radar, aproximadamente entre 40 y 60 cm de profundidad se observó un alineamiento de anomalías que sigue el perímetro del costado oriental de la plataforma basal (Figura 6, línea discontinua amarilla). Estos alineamientos se encuentran escalonados y podrían estar indicando un límite anterior de la plataforma. En esta misma zona, pero a profundidades mayores (aproximadamente a 2 m por debajo de la superficie actual), se detalla una fuerte anomalía asociada con la escalinata (Figura 7, cuadro amarillo), la cual podría estar indicando la base de la escalinata de acceso de la etapa constructiva previa de la plataforma. Cabe notar que esta escalinata anterior está desplazada aproximadamente 3 m al sur de la escalinata de la última etapa.

En el patio sur se obtuvieron una serie de anomalías con configuraciones geométricas bien definidas (lineales y rectangulares), principalmente en las porciones norte y este de la plaza (Figuras 8 y 9), lo que permitió establecer zonas potenciales para realizar excavaciones arqueológicas controladas (Figura 10). Para ello, se propuso un área de 67 m2 con el objetivo de esclarecer la naturaleza de las anomalías detectadas y, en caso de identificarse rasgos arquitectónicos, definir sus características y probable cronología. El patio sur (Figura 4) es un espacio abierto de aproximadamente 340 m2 que se encuentra delimitado al norte por la Estructura 125-E, un basamento escalonado de dos cuerpos y 3 m de altura, al oeste por la Estructura 125-D, que consta de una plataforma rectangular de dos cuerpos de 14.30 m de frente y 1.15 m de altura, al este por la Estructura 125-B y al sur por la Estructura 125-C, que son basamentos rectangulares de 22 m de frente y 1.30 m de altura. Al centro del patio se ubica un altar central, construcción con forma rectangular de 38 cm de altura que sirvió de soporte a la Estela 62 y al Altar 56.

Lowe et al. (1982) menciona que la NWAF excavó y restauró en la década de 1960 todas las estructuras que delimitan el patio. Sin embargo, no existen informes disponibles y son escasas las publicaciones con detalles de los resultados de dichas intervenciones (Clark y Lee, 2018), lo que dificulta comparar resultados. En las unidades excavadas, se registraron hiladas y rellenos de cantos rodados (de entre 0.10 m y 0.32 m de diámetro) colocados a manera de cimentación de tres construcciones situadas bajo la superficie actual del conjunto (Figuras 8, 9 y 10). Gracias a la excavación del patio sur, se logró identificar una secuencia al interior de la plataforma basal del conjunto de la Estructura 125 que constó de al menos tres momentos constructivos que dan cuenta del desarrollo de este espacio arquitectónico (Figura 10).

|

| Figura 10. Vista desde el norte del área excavada en el patio sur del conjunto de la Estructura 125-B mostrando los rasgos arquitectónicos reconocidos. |

Describiendo de los más antiguo (más profundo) a lo más moderno (más somero), el primer momento constructivo correspondió a la edificación de una plataforma baja (Estructura 1) de forma probablemente rectangular de 2.68 m de ancho en su eje norte-sur y por lo menos 2.52 m en su eje este-oeste, con una altura máxima de 0.49 m, cuyo techo se localizó a 0.30 m de profundidad bajo la superficie. La construcción se internó por debajo de la Estructura 125-B por lo que no fue posible determinar su extensión total hacia el este, en tanto que hacia el oeste y sur parece haber sido parcialmente desmantelada durante los subsecuentes momentos constructivos (Figura 10). Esta plataforma fue posteriormente cubierta por un relleno de tierra arcillo-limosa, con algunos cantos rodados dispersos, creando una nivelación para cimentar por encima de esta el segundo momento constructivo. Sobre la superficie preparada se desplantaron tres pequeñas estructuras, la primera constaba de una plataforma rectangular (Estructura 2, ver Figuras 9 y 10) de aproximadamente 4.34 m en su eje norte-sur, 3.32 m este-oeste y un grosor máximo de 0.20 m, localizada a 0.25 m de profundidad, asociada con un altar plano que se encontraba al suroeste de una pequeña plataforma, que probablemente funcionó como soporte del monumento pétreo, teniendo una aparente función ritual al interior del patio sur.

La segunda estructura, localizada hacia el límite norte del patio sur, corresponde a una sección del muro sur de una plataforma (Estructura 3) registrada a una profundidad de 0.40 m, la cual medía 6.08 m de largo y hasta 0.30 m de altura. El muro, que tenía hasta dos hiladas de cantos rodados de hasta 0.38 m de grosor, contenía un relleno de tierra limo-arcillosa con escasas rocas dispersas. Este elemento arquitectónico, aparentemente continuaba hacia el oeste fuera del área de excavación hasta alcanzar una longitud de al menos 15 m, como indica la distribución de las anomalías relacionadas (Figuras 8 y 10); en contraste, por el este no se apreció su prolongación más allá del área intervenida. La tercera estructura (Estructura 4), registrada a una profundidad de 0.30 m, consistía en una plataforma de planta rectangular que se adosó y cubrió parcialmente el muro sur de la segunda estructura. Sus dimensiones en excavación fueron de 2.60 m de norte a sur, 2.52 m de este a oeste y 0.25 m de altura; es probable que esta construcción fuera parcialmente desmantelada hacia el oeste (Figuras 8, 9 y 10). Este segundo momento constructivo fue finalmente rellenado con tierra limo-arcillosa, piso sobre el cual se desplantaron las estructuras que actualmente se observan en la superficie del conjunto.

|

| Figura 11. Perfiles TRE-2D levantados sobre la estructura 125-A (montículo principal). |

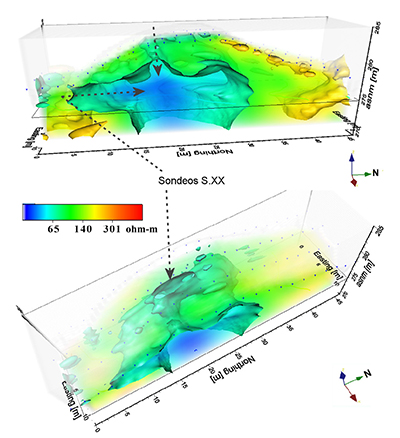

Siguiendo con el estudio geofísico de la plataforma basal, en el montículo principal (Estructura 125-A) se levantaron cuatro perfiles de TRE-2D (ver localización en Figura 5). En los modelos 2D de los datos invertidos (Figura 11) se puede observar el recubrimiento de piedra a base de cantos rodados (valores >210 Ohm.m) de la última etapa constructiva de la pirámide (fase Clásico tardío-Posclásico temprano), mismo que se encuentra mejor conservado en la cara nororiente y bastante más deteriorado en la cara surponiente. La pirámide fue construida sobre una plataforma artificial hecha de material más impermeable, probablemente roca o arcilla bien compactada o incluso quemada (como menciona Lowe et al. (1982) haber encontrado en otras zonas de la plataforma), que corresponde a la fase Izapa del 100 al 250 d.C. (Figura 12). El resto de las etapas constructivas intermedias identificadas por Lowe et al. (1982) se caracterizaban por contener sólo núcleo de tierra y arcilla poco compactada, las cuales suelen acumular mayor humedad (tonos azules). Debido a tener materiales con propiedades eléctricas muy similares, la TRE no puede diferenciar entre las etapas constructivas pertenecientes a dichas fases, por lo que solo se puede apreciar un núcleo con valores resistivos bajos (<150 Ohm.m).

En la Figura 13 se puede observar el volumen de la pirámide visto en iso-superficies. En estas imágenes se puede apreciar la excavación realizada por la NWAF en la década de 1960 para explorar el interior de la pirámide (Lowe et al., 1982). Esta excavación en forma de trinchera longitudinal inicia en la cara sur del montículo y va hacia el centro de la estructura. Así mismo, se puede apreciar que desde el centro de la parte superior del montículo también realizaron un pozo de sondeo, del cual no se conoce si fueron reportados los hallazgos respectivos. Si bien las excavaciones de la NWAF fueron recubiertas al concluir su intervención, el material térreo reintegrado no fue compactado suficientemente, generando hundimientos que son evidentes en la superficie del montículo (Figura 3). El contraste entre este material disgregado y los núcleos de arcilla compactada, que caracterizan la arquitectura de Izapa permitió reconocer la extensión de las exploraciones arqueológicas al interior de la estructura.

|

| Figura 12. Etapas constructivas identificadas por la NWAF en las excavaciones de la Estructura 125-A. Imagen basada en el original de Lowe et al. (1982:245). |

3.2. Plaza Oriente y Juego de Pelota

El Grupo F se caracteriza por estar organizado en torno a un amplio espacio o plaza rectangular, de aproximadamente 3.4 ha, delimitada por una serie de plataformas bajas. En torno a la plaza principal se localizaba un área con montículos dispersos con probable función residencial (Rosenswig y Mendelsohn, 2016). Al interior de la plaza estaban distribuidas diversas edificaciones con probables funciones cívico-rituales, entre las que se incluyó una cancha de juego de pelota y la ya mencionada Estructura 125. El noreste de esta plataforma basal sirvió de límite a la cancha de juego de pelota, colocando el Trono 2 frente a su fachada. El juego de pelota consta de dos plataformas bajas de dos cuerpos escalonados de 27 m de largo por 6 m de ancho (Estructuras 126 y 127), colocadas de forma paralela con un espacio abierto de 6 m entre estas (Figuras 2 y 4). Estas plataformas se localizan en la parte baja del costado noreste de la Estructura 125, y la orientación de su eje longitudinal es perpendicular al de la plataforma principal. Al sur del juego de pelota se encuentra un amplio espacio abierto en forma de plaza, flanqueado al este por la Estructura 129 y al sur por la Estructura 130 (plataformas rectangulares de tres cuerpos escalonados con dos escalinatas exentas); al centro de la plaza se ubica un altar, estructura baja de planta cuadrangular de alrededor de 6 m por lado (Estructura 131). Tanto en los espacios abiertos al centro del juego de pelota como de la plaza se realizaron los levantamientos de GPR y TRE (Figuras 4 y 5).

|

| Figura 13. Volumen del montículo principal desplegado en iso-superficies de los valores de resistividad eléctrica. Las zonas de calas excavadas en la década de 1960 están marcadas con flechas punteadas. |

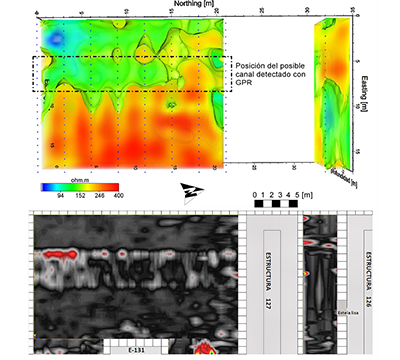

En la imagen superior de la Figura 14 se puede ver el modelo 3D de las observaciones eléctricas levantadas en esta área. En este volumen, presentado en iso-superficies, se puede apreciar una tendencia lineal con orientación norte sur en forma de canal que corta el estrato natural compuesto de material más consolidado (observado como valores de resistividad superiores a 200 Ohm.m). La profundidad a la que se encuentra el centro de dicho canal es de aproximadamente 1.20 m y llega a profundizar hasta aproximadamente los 2.40 m. Sobre esta zona de posibles canales, alrededor de los 75 cm de profundidad, aparentemente fue nivelado y aplanado el terreno para formar un piso sobre el cual se levantaron las estructuras que actualmente se encuentran en pie. Si comparamos con los resultados del estudio de georradar (imagen inferior de la Figura 14), podemos observar que los elementos coinciden, así como las profundidades estimadas. En este caso, el GPR también detectó un elemento de geometría rectangular bien delimitada que corría de sur a norte del bloque estudiado. Cabe mencionar que investigaciones previas (Gómez Rueda, 1995; Lowe et al., 1982) han identificado la existencia de sistemas hidráulicos en Izapa, teniendo evidencia de reservorios y canales, así como fuentes o pilas talladas en roca. Excavaciones arqueológicas en esta área se tienen proyectadas para futuras temporadas de campo.

|

| Figura 14. Comparación de los datos eléctricos (imagen superior) y electromagnéticos (imagen inferior) del posible canal visto en planta. |

- Conclusiones

Los estudios geofísicos han comenzado a despertar gran interés e importancia en el campo de la arqueología, ya que representan métodos no invasivos y no destructivos que se adaptan a los diferentes objetivos que se investigan, como la detección de plataformas, pisos, muros, canales, túneles y otros elementos. La selección y aplicación de los diferentes métodos disponibles depende enteramente del objetivo a investigar y de las características del entorno del sitio en el que se aplica este tipo de estudio del subsuelo. Los métodos geofísicos aplicados en este estudio fueron complementarios, proporcionando una visualización adecuada de la distribución de estructuras y elementos subterráneos en la zona arqueológica de Izapa, delimitando áreas para realizar excavaciones arqueológicas exitosas.

En este artículo se mostraron los resultados más relevantes tanto de la prospección geofísica como de las excavaciones arqueológicas. Es importante destacar la precisión de los métodos, ya que los elementos arquitectónicos registrados en las unidades excavadas coincidieron con la geometría, orientación y profundidad relativa de las anomalías detectadas por el radar, revelando características prehispánicas como muros y cimientos de plataformas de base rectangular de momentos constructivos previos. Para el caso del montículo principal, se pudo determinar que de las etapas constructivas previas sólo se conservan los núcleos térreos y el recubrimiento de cantos rodados de la última etapa. En el área de la plaza oriente y el juego de pelota, se observan unos elementos arquitectónicos que probablemente se traten de canales. No obstante, es importante mencionar que, al representar observaciones indirectas, se requiere del examen arqueológico para confirmar materialmente su validez y extensión.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Argote Espino, D. L. y López García, P. A.; Análisis o adquisición de datos: Argote Espino, D. L. y Cifuentes Nava, G.; Desarrollo metodológico/técnico: Argote Espino, D. L. y Cifuentes Nava, G.; Redacción del manuscrito original: Argote Espino, D. L. y Uriarte Torres, A. J. en colaboración con Cifuentes Nava, G., Pérez Alcántara, I. A. y López García, P. A.; Redacción del manuscrito corregido y editado: Argote Espino, D. L. y Uriarte Torres, A. J.: Diseño gráfico: Argote Espino, D. L., Cifuentes Nava, G., Uriarte Torres, A. J., Pérez Alcántara, I. A. y López García, P. A.; Trabajo de campo: Argote Espino, D. L., Cifuentes Nava, G., Uriarte Torres, A. J. y Pérez Alcántara, I. A.; Interpretación: Argote Espino, D. L., Uriarte Torres, A. J. y Pérez Alcántara, I. A.

Financiamiento

Las excavaciones arqueológicas y las prospecciones geofísicas fueron realizadas mediante recursos financieros del Sistema Institucional de Proyectos del INAH procedentes del “Proyecto de Investigación y Conservación de Izapa”.

Agradecimientos

Agradecemos a los trabajadores técnico-manuales de las comunidades de Tuxtla Chico y Segunda Sección de Izapa que nos apoyaron en las actividades de excavación de la zona arqueológica. También agradecemos las facilidades otorgadas por Francisco Ortiz, custodio y propietario del área abierta al público en el Grupo F.

Conflictos de interés

Los autores hacen constar que no existen conflictos de interés con otros autores, instituciones u otros terceros sobre el contenido (total o parcial) del artículo.

Editor a cargo

Avto Gogichaishvili

Referencias

Arango-Galván, C., De la Torre-González, B., Chávez-Segura, R. E., Tejero-Andrade, A., Cifuentes-Nava, G., and Hernández-Quintero, E., 2011, Structural pattern of subsidence in an urban area of the southeastern Mexico Basin inferred from electrical resistivity tomography: Geofísica Internacional, 50 (4), 401-409. https://doi.org/10.22201/igeof.00167169p.2011.50.4.152

Argote, D. L., Tejero-Andrade, A., Cárdenas-Soto, M., Cifuentes-Nava, G., Chávez, R. E., Hernández-Quintero, E., García-Serrano, A., Ortega, V., 2020, Designing the underworld in Teotihuacan: Cave detection beneath the moon pyramid by ERT and ANT surveys: Journal of Archaeological Science, 118, 105141. https://doi.org/10.1016/j.jas.2020.105141

Cardarelli, E., Di Filippo, G., 2009, Integrated geophysical methods for the characterisation of an archaeological site (Massenzio Basilica - Roman forum, Rome, Italy): Journal of Applied Geophysics, 68(4), 508-521. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2009.02.009

Clark, J. E., Lee, T. A., 2018, A touch of Teotihuacan at Izapa: the contents of two burials from Group F: Ancient Mesoamerica, 29(2), 265-288. https://doi.org/10.1017/S0956536118000147

Edwards, L. S., 1977, A modified pseudosection for resistivity and induced polarization: Geophysics, 42(5), 1020–1036. https://doi.org/10.1190/1.1440762

Gómez Rueda, H., 1995, Exploración de sistemas hidráulicos en Izapa, in Laporte J. P. y Escobedo H. (eds.), VIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala: Guatemala, Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 6-16.

Guernsey, J., 2002, Carved in stone: The cosmological narratives of Late Preclassic Izapan-style monuments from the Pacific slope, in Stone A. (ed.), Heart of Creation: The Mesoamerican world and the legacy of Linda Schele: Tuscaloosa, The University of Alabama Press, 66-82.

Lee, T. A., 1973, Secuencia de fases postformativas en Izapa, Chiapas, México: Estudios de Cultura Maya, 9, 75-84. https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.1973.9.353

Loke, M. H., 2002, Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys: Valencia, España, Universitat Politècnica de València, Unidad Docente de Geofísica y Prospección, notas de curso, 134 p. https://personales.upv.es/jpadin/coursenotes.pdf

Loke, M. H., Barker, R. D., 1996, Practical techniques for 3D resistivity surveys and data inversion: Geophysical Prospecting, 44(3), 499–523. https://doi.org/10.1111/j.1365-2478.1996.tb00162.x

Lowe, G. W., Lee, T. A., Martínez, E., 1982, Izapa: an introduction to the ruins and monuments: Brigham Young University Papers of the New World Archaeological Foundation, 31, 349 p.

Quirarte, J., 2007, Revisiting the relationship between Izapa, Olmec, and Maya art, in Lowe L. S. and Pye M. E. (eds.), Archaeology, Art, and Ethnogenesis in Mesoamerican Prehistory: Papers in Honor of Gareth W. Lowe: Papers of the New World Archaeological Foundation, 68, 247-275.

Rosenswig, R. M., 2019, The Izapa Kingdom’s Capital: Formative period settlement patterns, population, and dating low-relief stelae: Latin American Antiquity, 30(1), 91-108. https://doi.org/10.1017/laq.2018.83

Rosenswig, R.M., Culleton, B.J., Kennett, D.J., Lieske, R., Mendelsohn, R.R. y Núñez-Cortés, Y., 2018, The Early Izapa Kingdom: Recent Excavations, New Dating and Middle Formative Ceramic Analysis: Ancient Mesoamerica, 29(2), 373-393. https://doi.org/10.1017/S0956536118000135

Rosenswig, R.M., López-Torrijos, R., Antonelli, C.E., Mendelsohn, R.R., 2013, Lidar mapping and surface survey of the Izapa state on the tropical piedmont of Chiapas, México: Journal of Archaeological Science, 40, 1493-1507. https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.10.034

Rosenswig, R. M., Mendelsohn, R. R., 2016, Izapa and the Soconusco region, Mexico, in the first millenium A.D.: Latin American Antiquity, 27(3), 357-377. https://doi.org/10.1017/S1045663500015789

Rucker, D. F., Glaser, D. R., Osborne, T., Maehl, W. C., 2009, Electrical resistivity characterization of a reclaimed gold mine to delineate acid rock drainage pathways: Mine Water and Environment, 28(2), 146-157. https://doi.org/10.1007/s10230-009-0072-x

Strauss, S. M., 2018, Negotiating Narrative Domains: Izapa’s Place in the Discourse on early hieroglyphic writing: Ancient Mesoamerica, 29(2), 347-359. https://doi.org/10.1017/s095653611800024x

Tejero-Andrade, A., Argote-Espino, D., Cifuentes-Nava, G., Hernández-Quintero, E., Chávez, R. E., García-Serrano, A., 2018, ‘Illuminating’ the interior of Kukulkan’s Pyramid, Chichén Itzá, Mexico, by means of a non-conventional ERT geophysical survey: Journal of Archaeological Science, 90, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jas.2017.12.006

Uriarte, A. J., Pérez, I. A., 2018, Izapa, Chiapas: el impacto del crecimiento poblacional y los desafíos para su conservación: ARK Magazine, 6(21), 178-193.

Peer Reviewing under the responsibility of Universidad Nacional Autónoma de México.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)