|

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 76, núm. 2, A210324, 2024 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a210324

|

|

¿Qué contenían las vasijas Capacha? Un análisis exploratorio por medio de residuos químicos

What did the Capacha vessels contain? An exploratory analysis of chemical residue

Héctor Mizraim Zacarías Salcedo1,*, Agustín Ortiz Butrón2, Meztli Hernández Grajales 3,

Eliseo Francisco Padilla Gutiérrez 4

1 Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela, C.P. 14030, Tlalpan, CDMX, México.

2 Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA), Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 04510 Coyoacán, CDMX, México.

3 Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica (ERAAUB), Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. Carrer Montalegre, 6 08001 Barcelona, España.

4 Museo Nacional de Antropología (MNA). Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Chapultepec, Polanco, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, CDMX, México.

* Autor para correspondencia:(H.M. Zacarías Salcedo) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cómo citar este artículo:

Zacarías Salcedo, H.M., Ortiz Butrón, A., Hernández Grajales, M., Padilla Gutiérrez, E.F., 2024, ¿Qué contenían las vasijas Capacha? Un análisis exploratorio por medio de residuos químicos: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 76 (2), A210324. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a210324

Manuscrito recibido: 2 de Noviembre de 2023; manuscrito corregido: 12 de Marzo de 2024; manuscrito aceptado: 21 de Marzo de 2024.

RESUMEN

El desarrollo cultural Capacha se ubicó en el Valle de Colima a finales del Preclásico Temprano y principios del Preclásico Medio. Este es uno de los grupos humanos más enigmáticos del Occidente de México a consecuencia de que no conocemos contextos más allá de sus ofrendas funerarias, ricas en materiales cerámicos. Es por ello que para este trabajo se realizó el análisis de residuos químicos mediante spot tests de 50 vasijas Capacha de 11 formas distintas, todas ellas recuperadas por Kelly en las décadas de 1960 y 1970, y resguardadas en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Los resultados mostraron que posiblemente en gran parte de los recipientes se ofrendaron alimentos ricos en proteínas correspondientes a una variedad de caldos, bebidas y guisos. La forma, tamaño y residuos en algunas vasijas indicaron que pudieron servir para ofrendar sangre.

Palabras clave: Capacha, residuos químicos, Spot tests, cerámica arqueológica, Occidente de México, Preclásico, Colima.

ABSTRACT

The Capacha culture developed in the Colima Valley at the end of the Early Preclassic and beginning of the Middle Preclassic. This is one of the most enigmatic human groups of Western Mexico, because there are not known contexts beyond their funerary offerings, which are rich in ceramic materials. We conducted spot-test chemical residue analysis of 50 Capacha vessels of 11 different shapes, all of them recovered by Kelly in the 1960s and 1970s and kept in the National Museum of Anthropology in Mexico City. Results might be associated with diverse preparations of foodstuff rich in protein, according to the presence of protein residues. The archaeological context from where the vessels were obtained, the size, and the chemical residues suggested that some pieces might have been used to offer blood.

Keywords: Capacha, chemical residues, Spot tests, archeological pottery, Western Mexico, Preclassic, Colima.

- Introducción

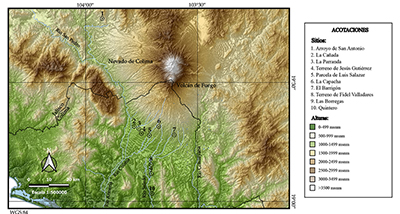

El desarrollo cultural Capacha (1500-800 a.C.) es uno de los más enigmáticos del Occidente de México debido a que se conocen pocos aspectos sobre el. Fue identificado por primera vez por Isabel Kelly (1980) en las décadas de 1960 y 1970 en el Valle de Colima, donde registró 12 sitios (Figura 1). Posteriormente, diversos salvamentos y rescates del Centro INAH Colima reconocieron sitios arqueológicos con material Capacha dentro del mismo valle (Alcántara, 2005; Almendros et al., 2014; Almendros López et al., 2013; Morales et al., 2013; Olay, 2012; Olay et al., 2010; Román et al., 2012). Tanto los contextos identificados por Kelly (1980), como los registrados posteriormente fueron exclusivamente de carácter funerario, por lo que no se tienen registros de contextos domésticos o de otra índole que brinden más información de estos grupos humanos.

|

| Figura 1. Mapa con la ubicación de los sitios Capacha registrados por Kelly (1980). |

La aplicación de técnicas arqueométricas, como son los análisis de residuos químicos en cerámica, permiten conocer distintos aspectos de sociedades pretéritas, que ante la falta de contextos, pueden ser una herramienta sólida para aproximarnos a su estudio y entendimiento. Con los análisis de residuos químicos podemos inferir posibles alimentos utilizados y preparaciones que se consumieron en los grupos Capacha, los recursos que aprovecharon, las sustancias que ofrendaban, así como la función de los recipientes cerámicos.

Para el presente estudio, que deriva de la tesis de licenciatura de Héctor Zacarías (2023), se realizó un análisis de residuos químicos mediante spot tests de 50 vasijas Capacha de 11 formas distintas (con previa autorización del Consejo de Arqueología, No. de Oficio 401.1S.3-2020/1461). Todas las muestras provinieron de la colección cerámica recuperada por Kelly (1980) en el Valle de Colima y que hoy se resguardan en la Curaduría del Occidente de México y Guerrero del Museo Nacional de Antropología (MNA). El objetivo principal de esta investigación es responder a la pregunta ¿qué contenían las vasijas Capacha?

El análisis de residuos químicos en cerámica se suele complementar con los datos de fuentes históricas y etnográficas, así como datos del contexto arqueológico y estudios paleoambientales. Para el caso del estudio de los contenedores Capacha desafortunadamente por la temporalidad y las pocas investigaciones en la región no se contó con estos elementos. Sin embargo, la colección cerámica del MNA proporciona la oportunidad de realizar una primera aproximación a la cerámica Capacha.

- Descripciones del área y materiales de trabajo

2.1. Capacha

El término Capacha se entiende como un estilo cerámico, una fase cronológica y un desarrollo cultural que se estableció en la región mesoamericana del Occidente de México, en la subregión del Valle de Colima, a los pies del Volcán de Fuego (Alcántara, 2005; Almendros et al., 2014; Kelly, 1980), durante finales del periodo Preclásico Temprano (2500-1200 a.C.) y principios del Preclásico Medio (1200-400 a.C.), específicamente entre los años 1500 y 800 a.C. (Kelly, 1980; Mountjoy, 1994).

Como se mencionó anteriormente, la primera investigadora que realizó estudios sobre la cultura Capacha, fue la arqueóloga norteamericana Isabel Kelly (1980), quien arribó a Colima en 1939. Sin embargo, fue hasta 1966 que tuvo el primer acercamiento con materiales cerámicos Capacha, cuando un trabajador del hotel donde se hospedaba le mostró e intentó venderle algunos tiestos de pasta monocroma, decorados con incisiones y punzonados, los cuales distaban completamente de la secuencia cerámica que ella había registrado anteriormente en Colima.

Posteriormente en 1969 la investigadora detectaría fragmentos de esta cerámica en un saqueo en el yacimiento El Barrigón, así como en el sitio de La Capacha, nombre con el que bautizaría la cerámica y el desarrollo cultural (Kelly, 1980). Desde entonces y hasta 1973, registró un total de 12 sitios con presencia de cerámica Capacha, no obstante, sólo recolectó material de manera controlada, en 10 de ellos.

En todos los yacimientos Capacha, Kelly (1980) registró importantes alteraciones como consecuencia del saqueo intensivo por parte de los “moneros”, mote con el que se conoce en Colima a los saqueadores. Durante los trabajos de campo, la investigadora no registró evidencias de aldeas o elementos constructivos Capacha, limitándose los hallazgos a la recolección de cerámica producto del descarte de los saqueadores y a la localización de 17 entierros humanos con ofrendas distribuidos en seis de los sitios.

Los restos humanos registrados se localizaron en fosas simples de planta oval sobre el tepetate, en un estado de deterioro avanzado y en algunos casos de desintegración (Kelly, 1980), esto posiblemente ocasionado por la acidez del suelo (Román et al., 2015). La mayoría de los entierros fueron de tipo primario individual, aunque también se registraron secundarios y múltiples (Kelly, 1980).

En años recientes se realizaron algunos salvamentos arqueológicos en la región del Valle de Colima donde se registró presencia de materiales cerámicos Capacha (Alcántara, 2005; Almendros et al., 2014; Almendros et al., 2013; Morales et al., 2013; Olay, 2012; Olay et al., 2010; Román et al., 2012). Al igual que en las investigaciones de Kelly, sólo se identificaron contextos funerarios. La colección cerámica del MNA analizada para el presente artículo, proviene solamente de los trabajos arqueológicos de Kelly.

2.2. La cerámica Capacha

El sello distintivo de las sociedades Capacha es su cerámica, de la que sólo se conoce un tipo denominado Capacha Monocromo (Kelly, 1980). Este tipo cerámico se describe de paredes gruesas, pasta burda y arenosa, casi siempre en tonos monocromos que suelen variar entre el café claro y el negro (Kelly, 1980). El enrollado parece ser la técnica de manufactura predominante (Kelly, 1980; Salgado et al., 2021), mientras que las incisiones, punzonados, pintados y perforaciones son las técnicas decorativas más abundantes (Kelly, 1980). Entre las formas destaca la presencia de bules u ollas acinturadas, vasijas de asa-estribo y trífidos, así como vasijas múltiples y vasijas efigies, aunque también se registran otras formas como cántaros, ollas, tecomates, apaxtles, cazuelas, cajetes, platos, botellones y vasijas miniatura (Kelly, 1980; Zacarías, 2023; Figura 2).

|

| Figura 2. Formas cerámicas Capacha. Fotografía del inciso g tomado del Archivo Digital MNA, INAH-Canon. |

Como se mencionó con anterioridad, toda la cerámica Capacha de la que se tiene registro está asociada a contextos de índole funeraria. Es por esto que se desconoce si esta cerámica tuvo como función exclusiva formar parte del mobiliario funerario, o si bien pudo tener una función utilitaria antes de ser depositadas en las tumbas, aunque algunos recipientes parecen presentar evidencia de un posible uso previo a su depósito en los contextos funerarios.

Sobre algunas de las formas cerámicas se habían planteado con anterioridad algunas hipótesis acerca de su función, no obstante, no se realizaron estudios específicos para corroborarlas. Por mencionar algunos ejemplos, Kelly (1980) sugirió que los bules pudieron ser aptos para la preparación de infusiones; Mountjoy (1994) hipotetizó que en general la vajilla Capacha debió contener ofrendas de alimentos para los difuntos. Una de las propuestas más llamativas fue la establecida por Zizumbo et al. (2009), quienes realizaron una serie de experimentos con los que sugirieron que los bules, las vasijas de asa estribo, los trífidos y las vasijas miniatura pudieron servir como componentes de destiladores destinados a la producción de mezcal. Para esta propuesta se inspiraron en una idea difusionista del bioquímico inglés Joseph Needham que alegaba una supueSin embargo, es importante mencionar que la evidencia arqueológica indica que la destilación es probablemente un proceso introducido por los europeos y no una técnica prehispánica (Coe, 1994).

2.3. Muestra/Corpus

Durante su estancia en Colima, Kelly (1980) recolectó un total de 120 objetos cerámicos que procedieron de 10 sitios diferentes: La Cañada, La Parranda, Terreno de Jesús Gutiérrez, Parcela de Luis Salazar, Terreno de Fidel Valladares, Quintero, Mesa del Salate y Potrero el Terrero.

Debido a que Kelly (1980) no excavó la totalidad de las piezas recolectadas, estableció cinco tipos de asociación según su fiabilidad, a las que les asignó una letra de la “A” a la “E”:

- Lotes de entierros: Es la asociación más confiable. Los objetos fueron excavados por Kelly y se encontraron asociados a restos humanos.

- Asociados a cementerios: Son materiales que procedieron de excavación o del descarte de los saqueadores. Se recuperaron cerca de los entierros, pero no estaban asociados directamente.

- Presunta asociación a entierros: Son piezas que los moneros le donaron o vendieron a Kelly. Ellos afirmaron que las piezas las encontraron asociadas directamente a los entierros.

- En pozos de moneros: Son piezas que Kelly compró o recogió en superficie tras el descarte de los saqueadores o moneros, pero no se sabe si estaban asociadas a uno o más entierros.

- Presunta asociación a cementerios: Son piezas que Kelly compró a los saqueadores. Ellos le afirmaron que las sustrajeron de cementerios Capacha, no obstante, no pudieron recordar la ubicación ni las características de los contextos de procedencia.

Si bien, Kelly (1980) señala que donó la totalidad de las piezas Capacha recuperadas en Colima al MNA, 86 de las 120 vasijas se mantienen bajo resguardo de la curaduría de las culturas del Occidente de México de dicho recinto, se desconoce el paradero del resto de la colección.

Para la presente investigación, se determinó muestrear 50 de los 86 recipientes del MNA, por lo que se aplicaron tres criterios de selección: El primero consistió en muestrear al menos un ejemplar de cada forma cerámica dentro del corpus Capacha; sin embargo, esto no pudo ser posible en el caso de los cajetes y los platos, debido a que se determinó que el análisis podría afectar la integridad de las piezas. El segundo criterio aplicado fue dar preferencia a los objetos que presentaran una procedencia y tipo de adquisición con mayor fiabilidad; se privilegió el análisis de aquellas piezas que procedieron de los entierros excavados por la Dra. Kelly. Por último, el tercer criterio estableció que dentro del análisis se debería incluir al menos una pieza de cada uno de los 10 sitios de donde se recuperó material, aunque esto no pudo ser posible para los ejemplares que procedían del Terreno de Jesús Gutiérrez, Mesa del Salate y Potrero el Terrero, a consecuencia de que no se identificaron ejemplares de dichos sitios dentro de la colección resguardada en el MNA.

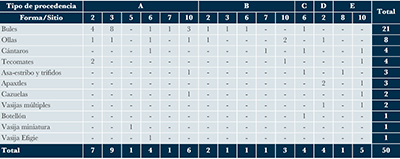

Después de la aplicación de los criterios, la muestra quedó conformada por 21 bules, 8 ollas, 4 cántaros, 4 tecomates, 3 apaxtles, 2 vasijas compuestas, 2 cazuelas, 2 trífidos, 1 vasija de asa-estribo, 1 botellón, 1 vasija efigie y 1 vasija miniatura. En lo que respecta al contexto de procedencia, se analizaron 28 recipientes que pertenecieron a lotes de entierro, 8 asociados a cementerios, 4 que presuntamente se asociaron a entierros, 4 recuperados en pozos de moneros y 6 que tuvieron una presunta asociación a cementerios.

Por sitio de procedencia, se analizaron 13 vasijas de La Cañada, 12 de Quintero, 11 de La Capacha, 10 de La Parranda, 2 de El Barrigón, 1 de La Parcela de Luis Salazar y 1 del Terreno de Fidel Valladares (Tabla 1).

| Tabla 1. Sitio y tipo de procedencia de las vasijas analizadas. |

|

2.3. Análisis de residuos químicos mediante spot tests

El análisis de residuos químicos tiene como fundamento que las actividades realizadas por los seres humanos producen un enriquecimiento químico en mayor o menor medida en las superficies donde son realizadas; el empleo de sustancias líquidas o semi-líquidas suele ser la principal fuente de enriquecimiento químico en materiales arqueológicos, esto a consecuencia de que estas sustancias suelen impregnar las superficies porosas como los pisos de cal y la cerámica (Barba, 2007; Barba et al., 2014; Ortiz et al., 2019; Jiménez et al., 2021, Ortiz, 2021; Ceballos et al., 2023).

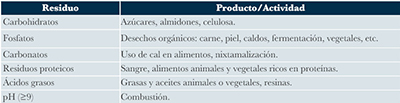

Las moléculas que se impregnan en los poros tienen como característica que son intangibles, invisibles y tienden a permanecer en el mismo lugar (Barba, 2008; Barba et al., 2015; Ortiz, 2021). Una de las maneras de aproximarnos a conocer los residuos químicos es a través de spot tests, los cuales son pruebas rápidas, sencillas, económicas y semicuantitativas que determinan la presencia relativa de sustancias orgánicas e inorgánicas como los ácidos grasos, residuos proteicos, carbohidratos, fosfatos y carbonatos, así como el pH (Barba et al., 1991; Barba, 2008; Barba et al., 2012; Barba et al., 2014; Barba et al., 2015; Ortiz et al., 2017).

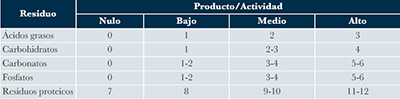

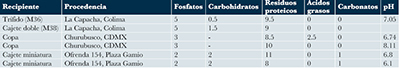

Las actividades y productos asociados a cada uno de los residuos se exponen a detalle en la Tabla 2.

| Tabla 2. Productos y/o actividades posiblemente relacionadas con los residuos químicos. Información retomada de Hernández-Grajales y Ortiz (2021). |

|

- Metodología

3.1. Muestra/Corpus

Una vez seleccionadas las vasijas a analizar se procedió a la obtención de las muestras. Estas se adquirieron al raspar el fondo de los recipientes -aunque en el caso de algunos ejemplares de cuellos estrechos se optó por raspar el cuello- con ayuda de una herramienta de mano rotativa mecánica (DREMEL) con punta de óxido de aluminio (a-911). En promedio se obtuvieron 4 gramos de muestra de cada vasija y se procuró que el raspado no afectara la integridad de las piezas, además, que no se realizará el muestreo próximo a un área intervenida por algún proceso de restauración y que no perturbara o borrara huellas de manufactura evidentes.

3.2. Spot tests

Las 50 muestras fueron trasladadas al Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se les realizó una batería de seis pruebas de spot tests para determinar la presencia relativa de ácidos grasos, residuos proteicos, carbohidratos, fosfatos, carbonatos y pH (Barba et al., 1991; Barba et al., 2012). Los procedimientos fueron realizados a partir de la metodología planteada por Barba (2007), se describen brevemente a continuación:

- Residuos proteicos. La presencia de residuos de proteínas en la muestra se determina con el calentamiento de la muestra con una adición de óxido de calcio, lo que produce la liberación de amoníaco, el cual es detectable con papel indicador de pH húmedo. Los valores superiores a 8 refieren a que la muestra es positiva a la presencia de proteínas, mientras que los inferiores a 8 señalan una ausencia de este residuo (Barba et al., 2012; Barba et al., 2014).

- Ácidos grasos. La presencia de estos residuos lípidicos se establece después de agregar cloroformo a la muestra, para posteriormente calentarla y concentrarla, así como hacerla reaccionar con hidróxido de amonio, lo que produce la formación de jabón, el cual al agregarle peróxido de hidrógeno reacciona produciendo espuma. Se asigna un valor de 0 a 3 a las muestras para describir la presencia de ácidos grasos, esto según la cantidad de espuma producida (Barba et al., 2012; Barba et al.2014).

- En esta prueba la presencia de carbohidratos se determina observando los compuestos en tonalidades rojas que se producen al reaccionar la muestra con fenoles de un medio ácido a los que se les asigna un valor de 0 a 4. Estas reacciones se producen al hidrolizar a furfural los carbohidratos por la acción deshidratante del ácido sulfúrico concentrado, así como a la reacción de condensación con Resorcinol, lo que genera compuestos coloridos (Barba et al., 2012; Barba et al., 2014).

- Es una prueba colorimétrica semicuantitativa que consiste en provocar reacciones químicas que produzcan la formación de azul de molibdeno sobre un papel filtro. La cantidad de fosfatos en la muestra se asocia a la intensidad del color azul presente en el papel, aplicando una escala entre 0 y 6 (Barba et al., 2012; Barba et al., 2014).

- La efervescencia generada como producto de la reacción de los carbonatos en la muestra al agregar ácido clorhídrico permite determinar la presencia o ausencia de carbonatos de calcio en la muestra. Los valores de efervescencias se establecen en una escala de 0 a 6 (Barba et al.2014).

- Potencial de hidrógeno (pH). Los valores de pH se obtienen al disolver la muestra con agua destilada en un tubo de ensayo al cual se le introduce un electrodo combinado que se conecta a un pH-metro. La escala de pH oscila entre el 1 y el 14, siendo los valores menores a 7 indicadores de un pH ácido, los valores superiores a 7 un pH básico, mientras que el pH con valor de 7 indica que la sustancia es neutra (Barba et al., 2012; Barba et al., 2014).

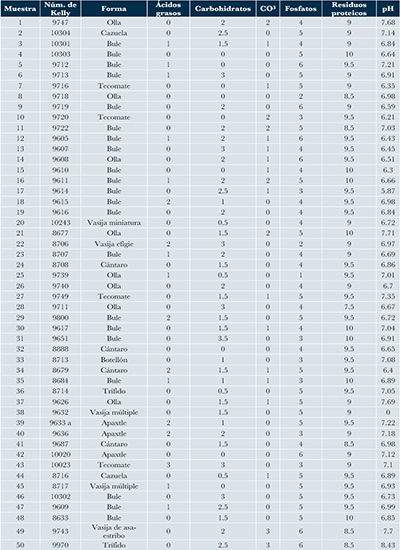

Para una mayor comprensión de los resultados, en la Tabla 3 se presentan los parámetros de frecuencia de cada una de las pruebas realizadas.

| Tabla 3. Escala de valores de enriquecimiento para la descripción de los resultados de los spot tests (Núñez y Barba, 2023). |

|

- Resultados e interpretación

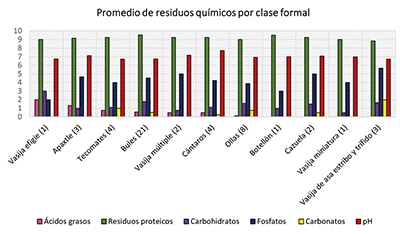

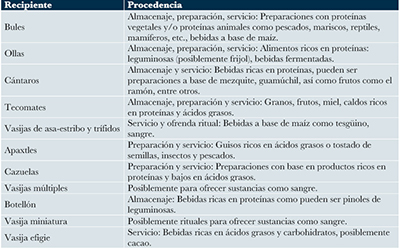

Los resultados mostraron que los fosfatos estuvieron presentes en todas las muestras con valores de enriquecimiento altos. En lo que respecta a los residuos proteicos, estos mostraron valores de enriquecimiento medios en poco menos del 90% de los ejemplares muestreados. Los ácidos grasos generalmente se encontraron ausentes en los recipientes, aunque en seis piezas se identificaron enriquecimientos medios y en uno altos. Por otra parte, los carbohidratos estuvieron presentes en la mayoría de las vasijas analizadas; sin embargo, poco menos del 80% de las muestras mostraron valores por encima de 2.5. Los carbonatos estuvieron ausentes en más de la mitad de las muestras; 13 vasijas arrojaron valores de 1, cinco de 2 y solo dos de 3. Por último, el pH fue generalmente ácido, con excepción de cinco vasijas que mostraron un pH básico (Tabla 4; Figura 3).

|

| Figura 3. Promedio de residuos químicos por clase formal. Escalas: Ácidos Grasos (0-3), Residuos proteicos (7-12), Carbohidratos (0-), Fosfatos (0-6), Carbonatos (0-6), pH (1-14). |

A continuación, se presenta el desglose de los resultados de cada una de las formas cerámicas analizadas, así como una posible interpretación de los contenidos y la función de los recipientes. Es necesario remarcar que las interpretaciones están apoyadas, además de en los resultados, en aspectos de la relación forma-función, siguiendo los parámetros establecidos por Rice (1987), Howard (1981) y Zacarías (2023).

| Tabla 4. Resultados de los análisis de residuos químicos en las Vasijas Capacha analizadas. Información retomada de Zacarías (2023). |

|

4.1. Bules

Los bules mostraron en general valores medios de enriquecimiento de residuos proteicos, valores medios a altos de fosfatos, medios a bajos de carbohidratos, así como valores bajos o ausentes de ácidos grasos y carbonatos. Los valores de pH oscilaron entre 5.87 a 7.21. Estos resultados se pueden asociar a la preparación de caldos en estos recipientes, principalmente elaborados con alimentos ricos en proteínas y bajos en ácidos grasos, como lo pueden ser leguminosas como frijoles, guamúchil, mezquite, entre otros (Córdova, 2017; Hernández-Grajales, 2017; Padilla, 2021; Villegas y Patterson, 2003). No se descarta la posibilidad que se estuvieran aprovechando carnes de animales ricas en proteínas y bajas en ácidos grasos, como reptiles, anfibios, roedores, pescados o mariscos (Núñez, 2020). Otra opción en los bules, que presentaron mayores enriquecimientos de carbohidratos, es la posible preparación de bebidas elaboradas con maíz como pinole, atole o tesgüino.

En este caso, a pesar de la posibilidad de que algunos bules contuvieran algún tipo de bebida fermentada, como puede ser el tesgüino, la presencia de residuos proteicos en valores altos no sería concordante a la preparación, consumo o almacenamiento de alguna bebida fermentada a base de agave, las cuales no contienen estos residuos (Pecci et al., 2017).

Las Muestras 18 y 29 se diferenciaron del resultado general debido a que presentaron residuos de ácidos grasos con valores medios de enriquecimiento, lo que podría referir el consumo de carnes ricas en ácidos grasos para la preparación de caldos (por ejemplo, carne de pecaríes, guajolote, perro, etc.), así como de vegetales con esta misma característica (aguacate, cacao).

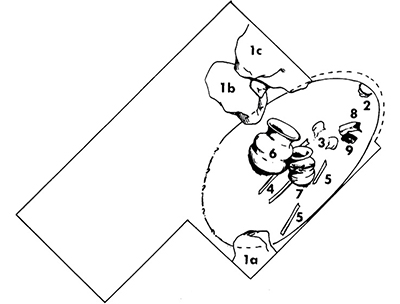

|

| Figura 4. Posición del bule de donde se obtuvo la Muestra 5 (Objeto 6). Entierro 2 de La Cañada. Nomenclatura 1 a-c: rocas grandes; 2-5: restos óseos; 6-8: cerámica; 9: caliza. Dibujo tomado de Kelly (1980). |

Las Muestras 4, 5 y 15 también presentaron diferencias con el resto de los bules, debido a que solo presentaron enriquecimientos altos de fosfatos y medios de residuos proteicos. Estos valores podrían indicar que contenían algún alimento rico en proteína; no obstante, existe la posibilidad de que pudieran haberse enriquecido por los residuos generados por la descomposición de cuerpos dentro de las tumbas (Barba et al., 2015). Si bien, no se conoce la ubicación exacta dentro de la ofrenda funeraria de la Muestra 4, en el caso de la Muestra 5 (Figura 4), se tiene registro de que esta se localizó entre dos huesos largos y los fragmentos de una pelvis que conformaron el Entierro 2 de La Cañada (Figura 5), mientras que la Muestra 15 formó parte de la ofrenda del Entierro 4 de La Parranda, en asociación a fragmentos de cráneos dispersos.

|

| Figura 5. Posición del bule de donde se obtuvo la Muestra 15 (Objeto 3). Entierros 4 y 5 de La Parranda. Nomenclatura: 2-8, 11-13, 15-16: cerámica; 9, 14, 17: rocas; 1,10, 10a: restos óseos; 18: fosa en el subsuelo. Dibujo tomado de Kelly (1980). |

4.2. Ollas

Los enriquecimientos en las ollas mostraron valores altos de fosfatos y medios de residuos proteicos, carbonatos y carbohidratos bajos, ácidos grasos ausentes y un pH que varió entre 6.51 y 7.72. La ausencia de ácidos grasos, así como la presencia de residuos proteicos y carbohidratos podrían referir a un consumo de vegetales como leguminosas, aunque no se descarta la posibilidad de la preparación de carnes con bajo contenido de grasas en estos recipientes (Córdova, 2017). Si bien, el consumo de maíz en las ollas también es probable, los bajos valores de carbohidratos y los valores medios de residuos proteicos podrían referir el posible consumo de leguminosas o vegetales ricos en proteína. En algunas ollas se detectó la presencia de carbonatos, los cuales no parecen estar asociados a las pastas cerámicas (Harbottle, 1975; Kelly, 1980; Salgado et al., 2021), lo que podría reforzar la posibilidad de la preparación de leguminosas, en especial del frijol; esto es inferido debido a que desde época prehispánica y hasta la actualidad en algunas comunidades se suele agregar cal a los frijoles para evitar que se agrien o para detener el proceso de fermentación (Hernández-Grajales, 2023; Zizumbo y Colunga, 2016).

Si bien, la presencia de carbonatos en ollas puede ser un indicador de nixtamalización, debido a la temporalidad de la cerámica Capacha, es poco probable que estos grupos conocieran esta técnica durante el Preclásico mesoamericano (Fournier, 1998).

A diferencia del resto de las ollas, el ejemplar de donde se obtuvo la Muestra 28 mostró los valores más bajos de residuos proteicos de todas las vasijas muestreadas, así como carbohidratos moderados, lo cual podría ser un indicio del cocimiento de cereales o pseudocereales, caldos con tubérculos, así como la preparación de pinoles, atoles o bebidas fermentadas (Núñez y Barba 2023; Pecci et al., 2017).

4.3. Asas estribo y trífidos

Se realizó el análisis de una vasija de asa-estribo de 28.4 cm de alto por 16.5 cm de ancho (Muestra 49), un trífido de gran formato, de 30.7 cm por 15.1 cm (Muestra 50, Figura 2g) y un trífido de formato pequeño de 16.6 cm de alto por 9.9 cm de ancho (Muestras 36, Figura 6). Las Muestras 49 y 50 presentaron resultados de valores de enriquecimiento altos para la presencia de fosfatos, moderados en carbonatos y carbohidratos, bajos en residuos proteicos, así como ausentes en ácidos grasos, con un pH que varió entre 7.7 y 8.43. Estos valores de enriquecimiento podrían indicar que estos recipientes probablemente fueron contenedores de algún tipo de bebida fermentada, y sus resultados pueden ser comparables con los obtenidos en el análisis de otros recipientes mesoamericanos -principalmente ollas-, que se asociaron con el almacenamiento y preparación de tesgüino (Tabla 5; Chacón, 2010; Novillo y Esparza, 2016).

| Tabla 5. Comparativa de los resultados obtenidos en las Muestras 49 y 50 con resultados de vasijas procedentes de Chihuahua y Jalisco (Chacón, 2010; Novillo y Esparza, 2016). |

|

Otro elemento comparable a la función de las vasijas de asa-estribo para contener bebidas fermentadas de maíz son los resultados del análisis de almidones realizado a un ejemplar de esta forma cerámica procedente del sitio de La Florida en la Amazonía ecuatoriana. Dicho estudio indicó la posibilidad de que ese recipiente haya contenido “chicha” (Valdez, 2019:54), una bebida fermentada de maíz de origen sudamericano que es muy similar en ingredientes y preparación al tesgüino (Fernández-Diaz, 2015). Por esta razón se propone a futuro realizar análisis de almidones a las muestras Capacha para poder corroborar o descartar la preparación y consumo de tesgüino.

|

| Figura 6. Trífido de donde se obtuvo la Muestra 36. |

Se debe señalar que, si bien los resultados podrían sugerir el consumo de algún tipo de bebida fermentada, al igual que en el caso de los bules, los valores de residuos proteicos no corresponden con el de las bebidas elaboradas a base de agave (Pecci et al., 2017).

En lo que respecta a la Muestra 36 (Figura 6), esta solo mostró enriquecimiento con valores altos de fosfatos y residuos proteicos, con un pH de 7.05. Los resultados podrían compararse con los obtenidos en cajetes miniatura procedentes de la Plaza Gamio y Churubusco en la Cuenca de México, que están claramente asociadas a ofrendas de sangre durante el Posclásico Tardío (Ortiz et al., 2019; Villegas y Patterson, 2003; Tabla 6). Sin embargo, para mayor corroboración sería necesario realizar pruebas más específicas para confirmar esta suposición T.

4.4. Tecomates

Los tecomates mostraron una presencia de residuos proteicos con valores de enriquecimiento altos, fosfatos medios a altos, carbonatos medios a bajos, carbohidratos bajos o ausentes y ácidos grasos nulos, con un pH que osciló entre 6.21 y 7.35. Estos resultados se podrían asociar a la preparación de alimentos ricos en proteínas, no obstante, tres de cuatro tecomates presentaron perforaciones cerca del borde, las cuales pudieron servir hipotéticamente para que los recipientes se suspendieran en las paredes o los techos de las chozas, permitiendo la conservación y el almacenamiento de alimentos, en un uso previo a su colocación en el contexto funerario en que fueron encontrados. Dentro de la muestra analizada, los tecomates fueron la única forma que mostró indicios de un potencial uso cotidiano antes de ser depositados como ofrenda dentro de las tumbas.

Las vasijas que se usan para almacenar alimentos sólidos no suelen enriquecer químicamente los recipientes cerámicos, no obstante, no se puede descartar que los tecomates contuvieran granos o semillas ricas en proteínas que se ofrendaron como parte del mobiliario funerario y que durante el proceso de descomposición natural soltaran sustancias líquidas que enriquecieran químicamente los recipientes.

El recipiente de donde se obtuvo la Muestra 43, a diferencia del resto de los tecomates, mostró valores de enriquecimiento altos de ácidos grasos, así como presencia moderada de carbohidratos. Con base en los resultados, se sugiere que este tecomate pudo haber servido para la preparación y servicio de alimentos elaborados con productos ricos en proteínas y ácidos grasos, aunque no se descarta que se almacenaron otros productos como miel (de Alcalá, 2008), aunque ésta tendría altos valores de carbohidratos. Anteriormente se ha observado la presencia de este tipo de residuos en tecomates asociados al servicio de alimentos (Hernández-Grajales, 2023).

4.5. Vasijas múltiples

Se analizaron dos vasijas múltiples, nombradas así por Kelly (1980), la primera correspondió a un posible cántaro doble con dimensiones de 10.8 cm de alto por 11.7 cm de ancho, el cual mostró valores altos de enriquecimiento de fosfatos, y de residuos proteicos, bajos en ácidos grasos y nulos en carbohidratos y carbonatos, con un pH de 6.9. Los resultados, debido a la forma del recipiente y los valores de enriquecimiento obtenidos se podrían proponer posiblemente para la realización de rituales con sangre. No obstante, para corroborar lo anterior es necesario aplicar otras técnicas de análisis específicas.

La segunda vasija múltiple analizada fue un cajete doble que midió 25 cm de largo por 12.9 cm de ancho (Figura 2k), el cual presentó valores de enriquecimiento altos de fosfatos, medios de residuos proteicos, bajos de carbohidratos y nulos en ácidos grasos y carbonatos. Al igual que en el caso del cántaro doble, es probable que el cajete doble sirviera para ofrendar sangre. Los resultados de ambos recipientes pueden compararse con los obtenidos en otras vasijas mesoamericanas que se asocian a rituales de oblación de sangre (Ortiz et al., 2019; Villegas y Patterson, 2003; Tabla 6).

4.6. Vasijas miniatura

El ejemplar de olla miniatura (Figura 2l, Tabla 6) arrojó valores altos de enriquecimiento de fosfatos, valores moderados de residuos proteicos, bajos de carbohidratos y nulos de ácidos grasos y carbonatos, con un pH de 6.7. Del mismo modo que las vasijas múltiples y el trífido, este recipiente, que no pudo contener más de 62 mililitros (Zacarías, 2023), podría haber sido utilizado posiblemente para ofrendar sangre.

| Tabla 6. Comparativa de los resultados obtenidos en las Muestras 36 y 38 con resultados de vasijas procedentes de Churubusco (Villegas y Patterson, 2003:105) y Plaza Manuel Gamio (Ortiz et al. 2019:101). |

|

La presencia de residuos proteicos y el tamaño de las vasijas serían un indicador para refutar la hipótesis del destilado en recipientes cerámicos Capacha propuesta por Zizumbo et al. (2009), la cual plantea que las vasijas miniaturas habrían servido para captar destilados de agave, bebidas que son neutras, por lo que no enriquecen la cerámica con residuos químicos detectables con spot tests. Además de que, como se mencionó anteriormente, la destilación es una técnica posiblemente introducida en América por los europeos (Coe, 1994).

4.7. Vasija efigie

El ejemplar de vasija efigie, el cual representa a un ave (Figura 2h), mostró valores medios de enriquecimiento de residuos proteicos y carbohidratos, valores medios a bajos de ácidos grasos y de fosfatos, así como la ausencia de carbonatos y un pH de 6.97. Los residuos identificados en estas muestras podrían estar señalando que este recipiente pudo contener alguna bebida preparada con ingredientes ricos en proteínas, carbohidratos y ácidos grasos, como puede ser el cacao (Kaplan et al., 2017; Pecci, 2003), aunque es necesario realizar pruebas como el análisis de almidones o cromatografía de líquidos acoplada con espectrometría de masas para confirmarlo.Este enriquecimiento ha sido detectado anteriormente mediante experimentación y spot tests (Pecci, 2003). En el continente americano los indicadores de consumo de cacao (Theobroma cacao) más tempranos datan del 2500 a.C. en la Amazonía ecuatoriana, identificados en contenedores de asa-estribo del sitio de Santa Ana-La Florida, en la provincia de Zamora Chinchipe (Valdez, 2013). En Mesoamérica el consumo del fruto de este árbol tomó relevancia desde épocas muy tempranas (Zarrillo et al., 2018), principalmente en el sur y sureste de la región (Cyphers et al., 2013; Powis et al., 2011), aunque su presencia se ha comprobado hasta la zona del actual sur de Estados Unidos (Crown y Hurst, 2009; Mathiowetz, 2019). En el caso del Occidente de México, estudios recientes realizados por Mathiowetz (2019) y Lieto et al. (2019) han confirmado por cromatografía de líquidos acoplada con espectrometría de masas, trazas de consumo y preparación de cacao en recipientes cerámicos arqueológicos provenientes de Nayarit.

4.8. Otros resultados

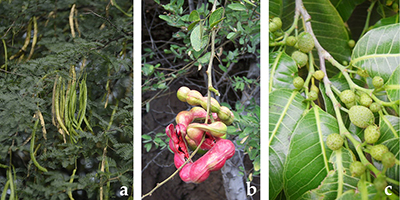

En lo que respecta al resto de formas muestreadas, los resultados del análisis de residuos químicos parecen indicar que los cántaros (Figura 2c) pudieron almacenar distintas bebidas a base de vegetales ricos en proteínas como podrían ser las vainas del mezquite (Prosopis juliflora; Figura 7a) y el guamúchil (Pithecellobium dulce; Figura 7b; INCMNSZ, 2015), así como el fruto del árbol ramón (Brosimum alicastrum; Figura 7c; Sarmiento et al., 2022; CONABIO 2016). Los apaxtles (Figura 2e) potencialmente pudieron ser utilizados para la preparación y el servicio de guisos ricos en ácidos grasos, sin descartar la posibilidad de que estos residuos pudieran referir el tostado de semillas, insectos y pescados (Barba et al., 2014, Terreros, 2013), esto a consecuencia de que, junto con las cazuelas, los apaxtles son las únicas formas abiertas para la preparación de alimentos que permitirían esta actividad en una época donde los comales no existían. Por otra parte, los resultados de las cazuelas (Figura 2f), indicaron que en ellas se pudieron preparar o servir alimentos ricos en proteínas. Por último, el ejemplar de botellón muestreado (Figura 2i) arrojó valores de enriquecimientos medios de residuos y fosfatos, bajos en carbohidratos y nulos en ácidos grasos y carbonatos, los cuales se pueden asociar a la preparación de bebidas ricas en proteínas con pocos carbohidratos como podría ser algún tipo de pinole elaborado a base de vainas o leguminosas (Lozano-Aguilar, 2008; Sánchez et al., 2022). A pesar de que el botellón presentó enriquecimientos químicos, debido a su forma no se descarta la posibilidad de que algunos ejemplares también hubieran servido para contener agua.

|

| Figura 7. a) Vaina de mezquite (wikipedia.org), b) Vaina de guamúchil (wikipedia.org), c) Fruto del ramón (cicy.mx). |

- Discusión

Los resultados mostraron que los bules, ollas, cántaros, tecomates, vasijas de asa-estribo y trífidos, apaxtles, cazuelas y vasijas efigies de la cultura Capacha pudieron contener caldos, bebidas y guisos preparados principalmente con diversidad de alimentos ricos en proteínas. A grosso modo, se podría mencionar que los residuos proteicos pudieron derivar de dos fuentes: por un lado, del consumo de diversos animales como mamíferos, pescados, mariscos, aves, reptiles, anfibios e insectos; por otro lado, también pudieron derivar de plantas como leguminosas -entre ellas frijol, mezquite, guamúchil-, pseudo cereales como el amaranto y otros alimentos vegetales como el fruto del ramón, por mencionar algunos ejemplos.

Además de alimentos ricos en proteínas, poco más del 80% de los recipientes analizados mostraron presencia de residuos de carbohidratos, principalmente con valores de enriquecimientos medios a bajos, que podrían señalar el consumo generalizado de diversos vegetales, como leguminosas, frutas, verduras y semillas, entre otros.

La presencia de residuos proteicos, ácidos grasos y carbohidratos en una vasija efigie podría sugerir el consumo del fruto del árbol Theobroma cacao, cuyo aprovechamiento es muy temprano en Mesoamérica (Kaplan et al., 2017; Pecci, 2003; Zarrillo et al., 2018) y del cual, evidencias recientes, demuestran su aprovechamiento en el Occidente de México durante la época prehispánica (Mathiowetz, 2019).

En contraste, los resultados de los residuos en las vasijas múltiples, una vasija miniatura y un ejemplar de trífido podrían sugerir que estos recipientes pudieron servir para realizar ofrendas de sangre.

Los resultados mostraron una presencia generalizada de residuos proteicos, los cuales parecen ser un elemento central en la cerámica de los grupos Capacha, algo que podría contrastar con el patrón observado en recipientes del Preclásico Medio en sitos de la Costa del Golfo de México (Seinfeld, 2007; VanDerwarker y Kruger, 2012), el Soconusco (Rosenwig et al., 2015), así como asentamientos del Occidente de México, como el caso de El Opeño (Schmitz, 2018) y los sitios registrados por Mountjoy (2012) en el Valle de Mascota, en donde el maíz se comienza a convertir en el ingrediente base de la dieta y cosmovisión Mesoamericana, destacando en los contextos rituales posteriores, como en este caso el centro de México (Mazzetto, 2013, 2014). Sin embargo, son necesarias más investigaciones para confirmar este postulado.

Los residuos identificados en los recipientes como los bules, las vasijas miniatura, las asas estribo y los trífidos, no indica que hubiesen sido utilizados como destiladores rudimentarios para la elaboración de mezcal, como lo propusieron Zizumbo et al., (2009). Este resultado se complementa con el estudio de cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas realizado por McGovern et al. (2019) a fragmentos cerámicos Capacha del Diezmo Adonaí, donde no se identificaron biomarcadores de agave o evidencias de destilación prehispánica.

- Consideraciones finales

Para responder a la pregunta ¿qué contenían las vasijas Capacha?, se realizó el análisis exploratorio de residuos químicos mediante spot tests de 50 vasijas recuperadas por Kelly (1980) en el Valle de Colima, actualmente en los acervos del MNA. El análisis permitió inferir que todas las formas cerámicas analizadas, con excepción de las vasijas múltiples, una vasija miniatura y un ejemplar de trífido, fueron utilizadas para almacenamiento, servicio, preparación y ofrenda de diversos alimentos y bebidas (Tabla 7). En general los resultados mostraron que los recipientes contuvieron alimentos ricos en proteínas que pudieron tener un origen animal y/o vegetal. Para el caso de las vasijas múltiples, un trífido de formato pequeño y una vasija miniatura se propone que estos recipientes potencialmente fueron utilizados únicamente como elementos rituales para contener ofrendas de sangre, aunque no se descarta que pudieran haber contenido ofrendas de alimentos que no son identificables mediante spot test.

| Tabla 7. Síntesis de la interpretación de los posibles contenidos y función de las formas cerámicas. |

|

Con base en los enriquecimientos químicos identificados, se puede sugerir que, si bien hay un probable consumo de preparaciones alimentarias a base de maíz en las vasijas Capacha, parece ser más constante el aprovechamiento de alimentos ricos en proteínas, lo que contrasta con el patrón observado por otros investigadores en distintos sitios mesoamericanos del Preclásico Medio (Mountjoy, 2012; Rosenwig et al., 2015; Schmitz, 2018; Seinfeld, 2007; VanDerwarkey y Kruger, 2012). De igual manera, en los resultados destacó la ausencia de indicadores químicos de posibles destilados, algo que otros investigadores -sin el suficiente sustento arqueológico- habían sugerido para las poblaciones Capacha.

Con todo lo anterior, se evidencia que los estudios arqueométricos y en específico los análisis de residuos químicos mediante spot tests, a pesar de sus limitantes, son una herramienta que nos permite aproximarnos a conocer diversos aspectos de sociedades pretéritas a partir del estudio de sus materiales y residuos, abriendo un nuevo horizonte de estudio particularmente para el conocimiento de la forma de vida de la sociedad Capacha. En este trabajo se remarca que, para fortalecer las interpretaciones y poder determinar con mayor especificidad las sustancias que enriquecieron los recipientes Capacha, los resultados necesitan complementarse en un futuro con otras técnicas de análisis como lo son los análisis de gránulos de almidones y la cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas. Sin embargo, esta primera aproximación provee un interesante acercamiento de los alimentos rituales y al posible reúso de los recipientes cerámicos domésticos en las poblaciones Capacha de Colima durante los inicios del Preclásico Medio.

Contribuciones de los autores

Conceptualización: Zacarías Salcedo, H.M., Padilla Gutierrez, E.F.; Análisis o adquisición de datos: Zacarías Salcedo, H.M., Ortiz Butrón, A., Hernández Grajales, M.; Desarrollo metodológico/técnico: Zacarías Salcedo, H.M., Ortiz Butrón, A.; Redacción del manuscrito original: Zacarías Salcedo, H.M., Redacción del manuscrito corregido y editado: Zacarías Salcedo, H.M., Ortiz Butrón, A., Hernández Grajales, M., Padilla Gutierrez, E.F.; Diseño gráfico: Zacarías Salcedo, H.M., Padilla Gutierrez, E.F.; Trabajo de campo/laboratorio: Zacarías Salcedo, H.M., Ortiz Butrón, A., Interpretación: Zacarías Salcedo, H.M., Ortiz Butrón, A., Hernández Grajales, M., Padilla Gutierrez, E.F.; Financiamiento: Zacarías Salcedo, H.M.

Financiamiento

Parte de este trabajo fue financiado con recurso de la beca INAH apoyo a la titulación, folio de apoyo ENAHAT22020901.

Agradecimientos

Agradecimiento a la Dra. Laura del Olmo Fresse, subdirectora de arqueología del MNA, quien brindó su apoyo para obtener los permisos del Consejo de Arqueología del INAH, así como al Laboratorio de Prospección Arqueológica del IIA, UNAM, por las facilidades prestadas para el análisis de las muestras.

Conflicto de interéses

Los autores declaran que no existen conflictos de interés.

Editor a cargo

Luis Alberto Barba Pingarrón.

Referencias

Alcántara, S., 2005, Un panteón Preclásico en Colima: Ciudad de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, tesis de licenciatura, 253 p.

Almendros-López, L., Barba-Pingarrón, L.A., Ortiz-Butrón, A., Blancas-Vázquez, J., Cuevas-Sagardi, M., Platas-Ruiz, R., 2013, Estudios geofísicos aplicados al estudio de contextos arqueológicos: El Diezmo-Adonaí, un caso en el Valle de Colima, en Memoria VIII foro Juan Carlos Reyes Garza Colima y su región. Arqueología, antropología e historia 25, 26 y 27 de julio de 2013: Colima, Col., Gobierno del Estado de Colima, Secretaría de Cultura , 123-146.

Almendros, L., Platas, R., Cuevas, M., 2014, Continuidad y discontinuidad en la cultura material del Período Formativo en Colima: Boletín Americanista, 69, 111-133.

Barba, L., 2007, Chemical Residues in Lime-Plastered Archeological Floors: Geoarchaeology, 22(4), 439-452. https://doi.org/10.1002/gea.20160

Barba, L., 2008, Los residuos químicos en cerámica. Indicadores arqueológicos para entender el procesamiento de alimentos y el uso de recipientes, en XXX Convegno Internazionale di Americanistica, 721-728.

Barba, L., Rodríguez, R., Córdoba, J.L., 1991, Manual de técnicas microquímicas de campo para la arqueología: Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Manual, 36 p.

Barba, L., Rodríguez, R., Terreros, M., Pecci, A., Ortiz, A., 2012, Procedimientos para el estudio químico de pisos y cerámicas arqueológicas: Ciudad de México, Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México, Manual de laboratorio, 9 p.

Barba, L., Ortiz, A., Pecci, A., 2014, Los residuos químicos: Indicadores arqueológicos para entender la producción, preparación, consumo y almacenamiento de alimentos en Mesoamérica: Anales de antropología, 48(1), 201-240. https://doi.org/10.1016/S0185-1225(14)70495-3

Barba, L., Ortiz, A., Blancas, J., Obregón, M., Hernández, M., 2015, Residuos químicos y contexto de enterramiento, en Barba, L. (ed.), Estudios interdisciplinarios sobre el mamut y su contexto: Ciudad de México, Red de Ciencias Aplicadas a la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, CONACyT, 81-98.

Ceballos, X., Kenichiro, T., Ortiz, A., Barba, L., Vázquez A.. 2023, Ancient Maya Standard-Bearers’ Foodways: Chemical Residue Analyses of Ceramic Vessels at the Guzmán Group of El Palmar, Campeche, Mexico: The Mayanist, 4(2), 73-92.

Coe, S.D., 1994, America’s First Cuisines: Texas, University of Texas Press, 288p. https://doi.org/10.7560/711556

Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2016, La biodiversidad de Colima, Estudio de estado: Ciudad de México, CONABIO.

Córdova, J.L., 2017, La química y la cocina: México, Fondo de Cultura Económica, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. 263 p.

Crown, P., Hurst, W., 2009. Evidence of cacao use in the Prehispanic American Southwest: PNAS, 106(7), 2110-2113. https://doi.org/10.1073/pnas.0812817106

Cyphers, A., Powis, T., Gaikwad, N., Givertti, L., Cheong, K., Hernández, E., 2013, La detección de teobromina en vasijas de cerámica olmeca: nuevas evidencias sobre el uso del cacao en San Lorenzo, Veracruz: Arqueología, 46, 153-166.

de Alcalá, J., Le Clezio, J.M.G., 2008, Relación de Michoacán: Zamora, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 314 p.

Fernández-Díaz, E., 2015, La chicha, una refrescante tradición peruana: UCV-HACER. Revista de investigación y cultura, 4(1), 102-107.

Fournier, P., 1998, El complejo nixtamal/comal/tortilla en Mesoamérica: Boletín de antropología americana, 32, 13-40.

Harbottle, G., 1975, Activation Analysis Study of Ceramics from the Capacha (Colima) and Opeño (Michoacán) Phases of West Mexico: American Antiquity 40(4), 453-458. https://doi.org/10.2307/279332

Hernández-Grajales, M., 2017, Estudio arqueométricos para identificar actividades relacionadas con la alimentación del pasado: Residuos químicos en cerámica doméstica del sitio arqueológico de San Pedro, Xochimilco: Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, tesis de maestría, 255 p.

Hernández-Grajales, M., 2023, Estudio de contenidos en recipientes cerámicos de Xochimilco, México. Una aproximación a la alimentación en el Centro de México durante el Posclásico Tardío: Barcelona, Universitat de Barcelona, tesis de doctorado, 316 p.

Hernández-Grajales, M., Ortiz, A., 2021, Análisis de residuos químicos de la cerámica granular de Guerrero, Morelos y Teotihuacán: Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Informe de resultados, 9 p.

Howard, H., 1981, In the Wake of Distribution: Towards an Integrated Approach to Ceramic Studies in Prehistoric Britain, in Howard, H., Morris, E., (eds.), Production and Distribution: a Ceramic Viewpoint: Oxford, Archeological Reports, 1-30.

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), 2015, Tablas de composición de alimentos y productos alimenticios: Ciudad de México: INCMNSZ, disponible en <https://www.incmnsz.mx/2019/TABLAS_ALIMENTOS.pdf>, 666 p.

Jiménez-González, R.B, Acosta-Ochoa, G., Cervantes-Rosado, J., Ortiz-Butrón, A., Cruz-Palma, J.E., 2021. Las jarras efigie del sur de la Cuenca de México: Un análisis sobre su contenido y su funcionalidad: Ancient Mesoamerica, 32(2), 300-315. https://doi.org/10.1017/S0956536120000280

Kaplan, J., Paredes, F., Hurst, W., Sun, D., Stanley, B., Barba, L., Obregón, M., 2017, Cacao Residues in Vessels from Chocolá, an early Maya Polity in the Southern Guatemalan Piedmont, Determined by Semi-quantitative Testing and High-performance Liquid Chromatography: Journal of Archeological Science Reports, 13, 526-534. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2017.04.017

Kelly, I., 1980, Ceramic Sequence in Colima: Capacha, an Early Phase: Anthropological papers of the University of Arizona, 37: Tucson, Arizona, The University of Arizona Press, 110 p.

Lieto, J., Perlstein Pollard, H., Jones, A.D., 2019, Cahequa del Rey: Evidencia Arqueológica y Lingüística del Uso del Cacao en el Posclásico Tardío de Tzintzuntzan, Michoacán, México: Arqueología Iberoamericana, 41, 30-40. https://doi.org/10.5281/zenodo.3477591

Lozano-Aguilar, O., Solórzano-Vega, E., Bernal-Luno, I., Rebolledo-Robles, H., Jacinto-Hernández, C., 2008, “Pinole” de alto valor nutricional obtenido a partir de cereales y leguminosas: Ra Ximhai, 4(2), 283-294. http://dx.doi.org/10.35197/rx.04.02.2008.14.ol

Mathiowetz, M., 2019, A History of Cacao in West Mexico: Implications for Mesoamerica and U.S. Southwest Connections: Journal of Archeological Research 27, 287-333. https://doi.org/10.1007/s10814-018-9125-7

Mazzetto, E., 2013, La comida ritual en las fiestas de las veintenas mexicas: un acercamiento a su tipología y simbolismo: Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 25, 1–12. https://doi.org/10.4000/alhim.4461

Mazzetto, E., 2014, Las ayauhcalli en el ciclo de las veintenas del año solar. Funciones y ubicación de las casas de niebla y sus relaciones con la liturgia del maíz: Estudios de Cultura Náhuatl, 48, 135–175.

McGovern, P., Toro, F., Hall, G., Davison, T., Prokop, K., Petri, G., Petersen, C., Szelewski, M., 2019, Pre-Hispanic Distillation? A biomolecular Archeological Investigation: Open Access Journal of Archeology and Anthropology, 1(2), 1-13. https://doi.org/10.33552/oajaa.2019.01.000509

Morales, J., Goguitchaichvili, A., Olay Barrientos, M. Á., Carvallo, C., Aguilar Reyes, B., 2013, Archeointensity Investigation on Pottery Vestiges from Puertas de Rolón, Capacha Culture: in Search for Affinity with other Mesoamerican Pre-hispanic Cultures: Studia Geophysica et Geodaetica, 57, 605-626. https://doi.org/10.1007/s11200-012-0878-z

Mountjoy, J., 1994, Capacha: Una cultura enigmática del Occidente de México. Arqueología mexicana, 9, 39-42.

Mountjoy, J., 2012, El Pantano y otros sitios del Formativo Medio en el Valle de Mascota, Jalisco: Guadalajara, Jalisco, Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, 230 p.

Núñez, Y., 2020, Comiendo en la frontera: Prácticas alimenticias en los sitios Lomas Entierros y Orocú durante el 800-1200 D.N.E.: Vínculos, 43(1-2), 121-142.

Núñez, Y., Barba, L., 2023, Aproximación a las prácticas culinarias en Lomas Entierros, Costa Rica: Una perspectiva desde el análisis de residuos químicos en recipientes cerámicos: Trace, 84, 123-153.

Olay, Á., 2012, La Tradición Capacha del Occidente mesoamericano: Apuntes sobre los nuevos hallazgos y las nuevas propuestas: International Journal of South American Archeology, 10, 7-19.

Olay, Á., Alcántara, S., Almendros, L., 2010, La Tradición Capacha: Evaluación y perspectivas desde el Valle de Colima, en Solar, L. (ed.), El sistema fluvial Lerma-Santiago durante el Formativo y el Clásico Temprano, Precisiones cronológicas y dinámicas culturales: Ciudad de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 19-41.

Ortiz, A., Barba, L. Pecci, A., Butrón, A.O., 2017, Lo tangible de lo intangible: Los residuos químicos como medio para estudiar las actividades rituales del pasado, en Ortiz, A. (ed.), Las ciencias aplicadas al estudio del patrimonio cultural: Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 223-260.

Ortiz, A., Barba, L., Terreros, M., Jiménez, B., Vallin, L., Barrera R. Aguayo, E., 2019, Análisis químico de las ofrendas recuperadas en la Plaza Manuel Gamio, en López-Luján, L., Chávez, X. (eds.), Al pie del Templo Mayor de Tenochtitlán, estudios en honor de Eduardo Matos Moctezuma: Ciudad de México, El Colegio Nacional, 85-108.

Ortiz, A., 2021, Las bebidas rituales en Mesoamérica: Arqueología Mexicana, 28(168), 40-49.

Padilla, E., 2021, Producción e intercambio de la cerámica granular en Teotihuacan: Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, tesis de doctorado, 604 p.

Pecci, A., 2003, Los alimentos y sus residuos químicos: Arqueología experimental para entender actividades prehispánicas: Quaderni di Thule, 3, 75-82.

Pecci, A., Ortiz, A., Barba L., 2017, Los residuos químicos de la producción de pulque: Etnoarqueometría y arqueología experimental: Anales de la antropología 51(1), 1-17. http://doi.org/10.1016/j.antro.2016.11.002

Powis, T., Cyphers, A., Gaikwad N., Grivetti, L., Cheong, K., 2011, Cacao use and the San Lorenzo Olmec: Proceedings of the National Academy of Sciences 108(21), 8595-8600. https://doi.org/10.1073/pnas.1100620108

Rice, P.M., 1987, Pottery Analysis: A Sourcebook: Chicago, U.S.A., The University of Chicago Press, 559 p.

Román, J., Alcántara, S., Zamora, A., Hernández, M., 2012, Análisis bioarqueológico de los entierros de la fase cultural Capacha de Colima, en Memoria del VII foro de Colima y su región: arqueología, antropología, historia, 25 al 27 de Julio de 2012: Manzanillo, Colima, Secretaría de Cultura de Colima/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 138-168.

Román, J., Alcántara, S., González, A., 2015, Identificación de la presencia de ADN antiguo en restos óseos de la cultura Capacha de Colima: Diario de Campo, 10-11, 95-104.

Rosenwig, R., VanDerwarker, A., Culleton, B., Kennett, D., 2015, Is it Agriculture Yet? Intensified Maize-use at 1000 cal BC in the Soconusco and Mesoamerica: Journal of Anthropological Archaeology, 40, 89-108.

Salgado, C., Mitrani, A., Alcántara, S., Galicia, J., Leiva, P., Cañetas, J., 2021, Technological analysis of Capacha pottery from the Colima Valley (Western Mexico) by ED-XRF and thin-section petrography: Journal of Archeological Science, Reports 37, 1-19. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.102914

Sánchez, M., Quintero, A., Tobías, J., Meléndez, C., 2022, Pinole, un alimento tradicional mexicano con valor nutrimental: Tecnociencia Chihuahua, Revista de ciencia y tecnología, 16(1), 1-13. https://doi.org/10.54167/tecnociencia.v16i1.897

Sarmiento, L., Montfort, S., Sandoval, C., 2022, La semilla del árbol Ramón (Brosimum alicastrum Swartz): alternativa alimentaria energética para animales de producción y seres humanos: Bioagrociencias, 15(1), 19-28. https://doi.org/10.56369/bac.4214

Schmitz, K., 2018, Assessing the Utility of Dental Calculus in Paleodietary Analysis: A Case Study from West Mexico: Reno, University of Nevada, 97 p.

Seinfeld, D., 2007, Molecular Archaeological Investigations of Olmec Feasting in Ceramics from San Andrés, Tabasco, México: Florida, The Florida State University, thesis master of arts, 165 p.

Terreros, M., 2013, Una aproximación a la alimentación por medio del análisis de residuos químicos y FRX de comales provenientes de un sitio lacustre, Santa Cruz Atizapán (550-900 d.C.): Ciudad de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, tesis de licenciatura, 179 p.

Valdez, F., 2013, Primeras sociedades de la Alta Amazonía: La Cultura Mayo Chinchipe-Marañón: Quito, INCP-IRD, 83 p. https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.18159

VanDerwaker, A., Kruger, R., 2012, Regional Variation in the Importance and Uses of Maize in the Early and Middle Formative Olmec Heartland: New Archaeobotanical Data From the San Carlos Homestead, Southern Veracruz: Latin American Antiquity, 23(4), 509-532. https://doi.org/10.7183/1045-6635.23.4.509

Villegas, E., Patterson A., 2003, Análisis químicos de residuos en vasijas arqueológicas para la determinación del contenido y función de los materiales del Coroco-Churubusco: Ciudad de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, tesis de maestría, 114 p.

Zacarías, H.M., 2023, ¿Qué contenían las vasijas Capacha? Estudio de una sociedad del Preclásico en el Occidente de México por medio de análisis de residuos químicos: Ciudad de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, tesis de licenciatura, 297 p.

Zarrillo, S., Gaikwad, N., Lanaud, C., Powis, T., Viot, C., Lesur, I., Fouet, O, Argout, X., Guichoux, E., Salin, F, Solorzano, R., Bouchez, O., Vignes, H, Severts, P., Hurtado, J., Yepez, A., Grivetti, L., Blake, M., Valdez, F., 2018, The use and domestication of Theobroma cacao during the mid-Holocene in the upper Amazon: Nature Ecology y Evolution 2, 1879-1888. https://doi.org/10.1038/s41559-018-0697-x

Zizumbo, D., Colunga, P., 2016, El uso de las cenizas como posible precursor de la nixtamalización en el oeste de Mesoamérica: Revista de Geografía Agrícola, 57, 7-18. https://doi.org/10.5154/r.rga.2016.57.006

Zizumbo, D., González, F., Olay, Á., Almendros, L., Flores, P, Colunga P., 2009, Destilation in Western Mesoamerican before European Contact: Source Economic Botany, 63, 413-426. https://doi.org/10.1007/s12231-009-9103-6

Peer Reviewing under the responsibility of Universidad Nacional Autónoma de México.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)