|

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 73, núm. 2, A160221, 2021 |

|

Deformación cuaternaria en el piedemonte mendocino (32º 50´ S), Argentina

Quaternary deformation in the Mendozan piedmont (32° 50’ S), Argentina

Stella M. Moreiras1,2,*, Rafael Toural Dapoza3, Sebastián Junquera Torrado1, Laura Gomez4,

Pablo Euillades 5, Luis Lenzano6

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Av. A. Ruíz Leal s/n, Parque General San Martín, 5500, Mendoza, Argentina.

2 Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias. Almirante Brown 500, Chacras de Coria - Luján de Cuyo, CPA M5528AHB, Mendoza, Argentina.

3 Universidad Complutense de Madrid, Avda. de Séneca, 2 Ciudad Universitaria, 28040, Madrid, España.

4 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), IADIZA, Av. A. Ruíz Leal s/n, Parque General San Martín, 5500, Mendoza, Argentina.

5Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Cediac, Facultad de Ingeniería, Ciudad Universitaria, Mendoza 5500, Argentina.

6 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), ICES, Argentina.

* Corresponding author: (S. M. Moreiras) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cómo citar este artículo:

Moreiras, S.M., Toural Dapoza, R., Junquera Torrado, S., Gomez, L., Euillades, P., Lenzano, L., 2021, Deformación cuaternaria en el piedemonte mendocino (32º 50´ S), Argentina: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 73(2), A160221. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2021v73n2a160221

RESUMEN

El piedemonte mendocino (32º 50´S) se localiza en el frente orogénico activo de los Andes, donde se concentra la mayor deformación cuaternaria del país. En particular, esta región presenta condiciones únicas para los estudios neotectónicos de sismicidad de intraplaca. Esta región se ubica dentro del segmento de Flat Slab pampeano y se asocia a la subducción de la Dorsal de Juan Fernández lo que originan la ausencia de vulcanismo en este segmento. Además, tectónicamente, este sector refleja un cambio en el estilo de deformación donde aflora en particular la unidad morfoestructural de la Precordillera Sur que culmina a esta latitud. En este segmento, el frente orogénico activo se asocia a fallas inversas N-S que afectan niveles aluviales pleistocenos tardíos. En función de sus parámetros morfométricos, se han estimado las magnitudes máximas de los sismos posibles y diferentes índices morfométricos que han permitido establecer los sectores de mayor deformación validados con métodos indirectos complementarios de interferometría mediante imágenes radar (técnica DINSAR). Este trabajo resume todos los estudios realizados hasta el momento para comprender el estilo de deformación activa cuaternaria que presenta el piedemonte mendocino.

Palabras clave: frente orogénico andino, índices geomorfológicos, DINSAR, fallas ciegas, peligrosidad sísmica.

ABSTRACT

Mendoza’s foothills (32º 50’S) are located in the Andean active orogenic front where the largest Quaternary deformation of the country is concentrated. Particularly, this region presents unique conditions for neotectonic studies of intraplate seismicity. This region is located within the Pampean Flat Slab segment and associated with the subduction of the Juan Fernández Ridge, which causes the absence of volcanism in this segment. Furthermore, tectonically, this sector reflects a change in the deformation style where the morphostructural unit of the Southern Precordillera disappears at this latitude. This active front involves N-S reverse faults affecting Late Pleistocene alluvial surfaces. According to morphometric parameters of these faults, the maximum magnitudes of the possible earthquakes were estimated. Different morphometric indices allow establishing the greatest deformation areas that were validated with complementary indirect methods of interferometry by means of radar images (DINSAR technique). This work summarizes all the studies carried out up to date to understand the active deformation style of the Mendozan foothills.

Keywords: Andean orogenic front, morphometric indexes, DINSAR, blind faults, seismic hazard.

- Introducción

El piedemonte de la ciudad Mendoza (32º50´S) coincide con el frente orogénico activo de los Andes (e.g. Moreiras et al., 2014; Toural-Dapoza y Moreiras, 2018; Toural-Dapoza et al., 2019) siendo una zona que concentra la mayor deformación cuaternaria del país (Costa et al., 2000a) y al mismo tiempo está densamente poblada por lo cual presenta el mayor riesgo sísmico del país (INPRES, 1986; Moreiras y Páez, 2015). En este entorno, se conjugan una serie de condiciones particulares donde los estudios neotectónicos relacionados a la sismicidad de intraplaca son fundamentales. Esta región se caracteriza por la subducción sub-horizontal de la Placa de Nazca iniciada a los 8-10 Ma (e.g. Jordan y Gardeweg, 1987; Kay et al., 1991) lo que se vincula con la subducción de la extensión oriental de la Dorsal de Juan Fernández (e.g. Yáñez et al., 2001), el cierre del arco volcánico y el levantamiento del basamento de las Sierras Pampeanas (Ramos et al., 2002; Kay y Mpodozis, 2002). Asimismo, aproximadamente a esta latitud desaparece la unidad morfotectónica de Precordillera Sur con características únicas si se compara con el sector boreal de la Precordillera clásica. A ~32°50´S, además, se refleja un cambio en el estilo de deformación migrando las fallas que afectan a los niveles aluviales pedemontanos pleistocénicos en el sector norte a pliegues de depósitos neógenos limitados por fallas (Costa et al., 2015).

Sismos históricos con magnitudes superiores a 7 han ocurrido en esta región (e.g. Bastias et al., 1993; Tello, 2003; Alvarado et al., 2007; Moreiras y Páez, 2015). El sismo más destructivo que se tenga memoria ocurrió en 1861 (Ms 7.2) en donde la ciudad de Mendoza sufrió la pérdida de al menos la tercera parte de su población. La ruptura superficial de este evento fue asociada a la falla del Cerro La Cal (Mingorance, 2006), posiblemente la estructura mejor estudiada en este ámbito. Aunque la extensión austral de su traza no ha sido identificada, se asume que ingresa en la ciudad de Mendoza aumentando su potencial de riesgo (INPRES, 1995). En este contexto, se han realizado estudios para establecer la deformación cortical utilizando tecnología GPS estableciendo una tasa de deformación regional de ~3 mm/ año en la región (Brooks et al., 2003; Kendrick et al., 2006), pero se desconoce en qué estructuras y sectores del piedemonte mendocino se está acumulando esta deformación. Por otro lado, se han realizado estudios más regionales con el foco en comprender el estilo estructural de la Precordillera Sur, sin entrar en detalles de la neotectónica (Folguera et al., 2003). Por tanto, los antecedentes explican a grandes rasgos desplazamientos medidos en términos de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana y sus efectos al otro lado de la Cordillera de los Andes, en el retroarco, existiendo escasos estudios en detalle sobre la actividad neotectónica en términos de acumulación de esfuerzos y actividad sísmica intraplaca. Para cubrir esta falencia, se han encarado diferentes estudios vinculados a la caracterización de fallas cuaternarias que controlan de manera activa la geomorfología de la zona del piedemonte mendocino mediante relevamiento en terreno (Moreiras, 2010; Moreiras et al., 2014), morfometría tectónica (Toural-Dapoza y Moreiras, 2018) y análisis de imágenes por metodología de interferometría diferencial (Toural-Dapoza et al., 2019) cuyos resultados son sintetizados en este artículo. El presente trabajo intenta reunir todos los antecedentes existentes en la zona a fin de poder identificar vacíos de información de detalle que permitan definir futuros objetivos en la línea de trabajo.

- Marco tectónico de la zona de estudio

2.1. FLAT-SLAB CHILENO/PAMPEANO (28º-33ºS)

El segmento de subducción subhorizontal (28º-33ºS) es reflejado por la sismicidad de intraplaca (entre las placas de Nazca y Sudamérica) con una profundidad intermedia (80-120 km) (Barazangi e Isacks, 1976; Isacks et al., 1982; Cahill e Isacks, 1992; Anderson et al., 2007). Se caracteriza por la ausencia de actividad volcánica cuaternaria (Kay y Mpodozis, 2002; Ramos et al., 2002; Booker et al., 2004) y presenta cambios en la geoquímica del arco magmático en su migración hacia el Este (Bissig et al. 2003; Jones et al. 2016).

Por otro lado, en este segmento se advierte un aumento de la sismicidad continental de intraplaca (e.g. Barazangi e Isacks, 1976; Jordan et al., 1983; Smalley et al., 1993; Gutscher et al., 2000; Gutscher, 2002), así como una prominente topografía con las montañas más altas de los Andes como el Cerro Aconcagua (6,967 m s.n.m.) y el Mercedario (6,930 m s.n.m.).

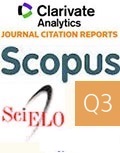

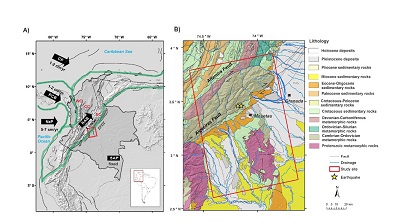

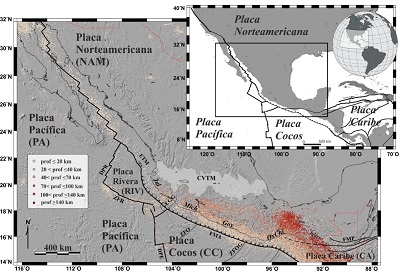

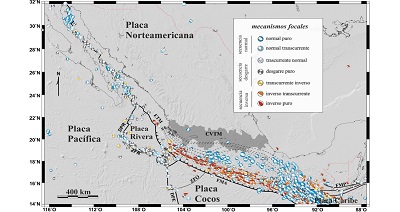

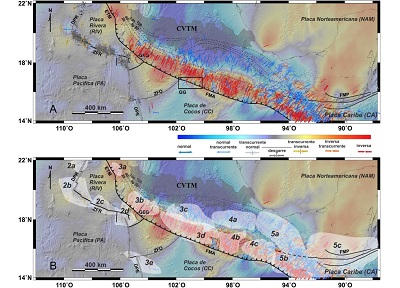

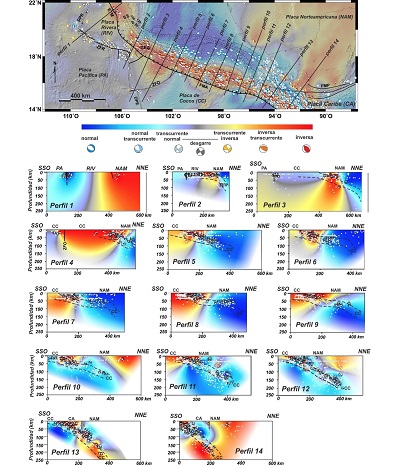

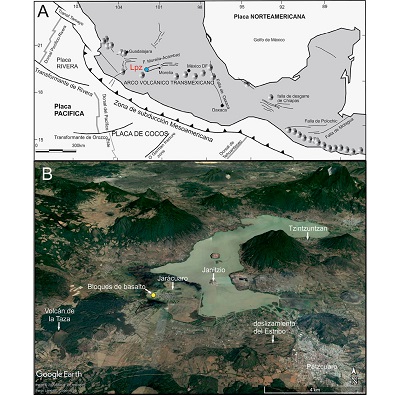

El segmento de subducción sub-horizontal parece estar acotado o limitado por dos dorsales asísmicas. El límite transicional boreal (~27°S), está vinculado a la colisión de la dorsal de Copiapó (Álvarez et al., 2015); mientras el límite transicional austral coincide con la colisión de la dorsal de Juan Fernández (~32.5°S) (Barazangi e Isacks, 1976; Yáñez et al., 2001) (Figura 1).

|

|

Figura 1. Configuración actual de la Cordillera de los Andes mostrando los diferentes segmentos de subducción: subhorizontal (en rojo) y normal (en verde) (modificado de Martinod et al., 2010). Los volcanes más significativos holocénicos (activos, potencialmente activos, dormidos, etc.) vienen marcados como triángulos rojos mientras que los pleistocénicos están marcados como triángulos verdes (GVP, 2013). Los contornos de la geometría de la zona de Wadati-Benioff son mostrados con isolíneas en escala de color blanco-azul (superficial-profundo) con intervalo de contorno de 20 km según Hayes (2018). |

Por este motivo, la geometría subhorizontal de la placa de Nazca, a esta latitud es comúnmente asociada al engrosamiento de la placa debido a la presencia particular de la dorsal de Juan Fernández (Barazangi e Isacks, 1976; Pilger, 1981; Smalley e Isacks, 1987; Yáñez et al., 2001; Ramos et al., 2002). Algunos autores han planteado también la flotabilidad aportada por esta dorsal a la placa subductada (Martinod et al., 2010; Manea et al., 2012).

La subducción de la dorsal de Juan Fernández se inició aproximadamente entre 18 a 11 Ma migrando latitudinalmente de Norte a Sur hasta los ~33° S (Yáñez et al., 2001), lo que coincide con la somerización de la placa de Nazca durante el Neógeno (8-10 Ma) (e.g. Jordan y Gardeweg, 1987; Kay et al., 1991). Este segmento de subducción sub-horizontal genera una zona de Wadati-Benioff relativamente somera que alcanza una profundidad de 100-125 km a la altura de la ciudad de Mendoza, o sea unos 250 km de la costa chilena. Este hecho ha forzado la migración del frente orogénico hacia el Este (e.g. Isacks et al., 1982; Ramos et al., 2002; Siame et al., 2005) generando el levantamiento inicial de la Cordillera Principal (~22-18 Ma), luego el de Cordillera Frontal (~12 Ma) y finalmente la Precordillera hace unos 7 Ma (Ramos et al., 2002). De tal manera, el frente orogénico andino está localizado actualmente entre el extremo oriental de la Precordillera y la parte más occidental de las Sierras Pampeanas (Cortés et al., 1999; Costa, 1999; Costa et al., 2000a, 2000b; Moreiras et al., 2014; Audemard et al., 2016) concentrando más del 90% de la deformación cuaternaria en Argentina continental (Costa et al., 2000a).

2.2. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES

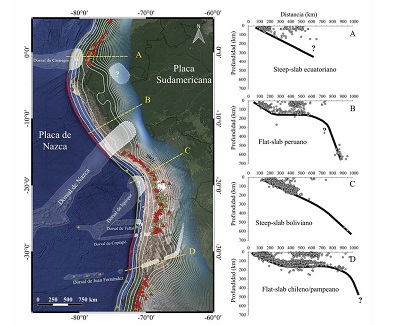

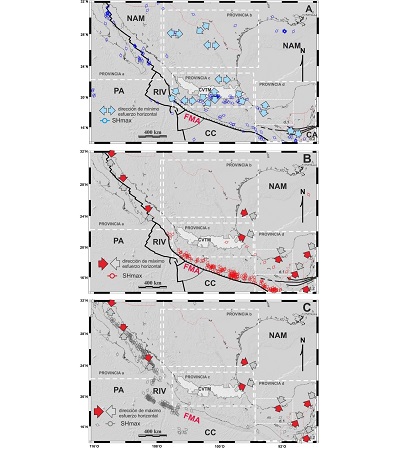

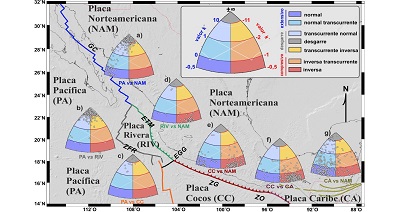

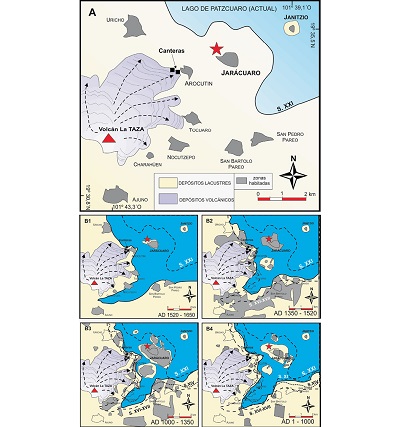

La zona de estudio se ubica en el piedemonte de la unidad morfoestructural de la Precordillera que se desarrolla desde La Rioja (~28°S) hasta la latitud de la zona de estudio (Ramos et al. 1996) (Figura 2). Este sistema desaparece hacia el Sur donde aflora la cuenca triásica de rift Cuyana (Ramos y Kay, 1991; Ávila et al. 2006). La provincia geológica de Precordillera se compone básicamente por rocas sedimentarias de edad paleozoica y ha sido dividida en tres unidades morfotectónicas en función de su estilo estructural desarrollado durante el Neógeno: Precordillera Oriental, Central, Occidental (e.g. Heim, 1952; Baldis y Chebli, 1969; Ortiz y Zambrano, 1981).

|

|

Figura 2. Mapa de ubicación de la zona de estudio mostrando las diferentes unidades morfotectónicas presentes en la región. El sentido y dirección de la dorsal de Juan Fernández son indicados por las flechas blancas. Los contornos de la geometría de la zona de Wadati-Benioff son mostrados con isolíneas en escala de color blanco-azul (superficial-profundo) y etiquetados en km según Hayes (2018). |

El dominio Central y Occidental de Precordillera constituye una faja plegada y corrida de tipo piel fina (o epidérmica, thin-skinned) con vergencia hacia el Este y orientación norte-sur (Allmendinger et al. 1990; Von Gosen, 1992; Jordan et al. 1993; Zapata y Allmendinger, 1996). En tanto la Precordillera Oriental manifiesta una estructura de deformación de tipo piel gruesa (thick-skinned) donde bloques fallados con vergencia hacia el oeste se encuentran involucrando el basamento precámbrico (Zapata y Allmendinger, 1996; Siame et al. 2005; Allmendinger y Judge, 2014).

Hacia el Sur (~32º S) se diferencia un sector más austral que Baldis et al., (1984) denominó como Precordillera mendocina y posteriormente fue renombrada como Precordillera sur y sub-dividida en un sector norte y otro sector sur (Cortés et al., 2005a, 2005b). El sector norte conocido como cinturón Barreal-Las Peñas tiene carácter transpresivo oblicuo, con orientación NO, constituido por un conjunto de cinco extensos bloques imbricados por fallas inversas con componentes de desplazamiento de rumbo (Cortés et al. 2005a, 2005b). Mientras, el sector sur es definido como una faja plegada y corrida de tipo piel gruesa bivergente (Giambiagi et al., 2010, 2014) con un despegue profundo ubicado a los 10-11 km (Vergés et al., 2007; Moreiras et al., 2014).

Las estructuras que comprenden esta faja pierden rechazo hacia el sur, donde comienzan a desarrollarse anticlinales generados a partir de la inversión de las cuencas triásicas y de la generación de corrimientos de bajo ángulo que afectan a depósitos cuaternarios (e.g. Costa et al. 2000a; Brooks et al., 2003; Moreiras et al., 2014; Giambiagi et al., 2014).

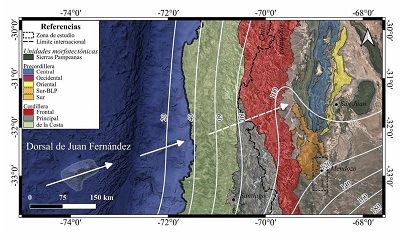

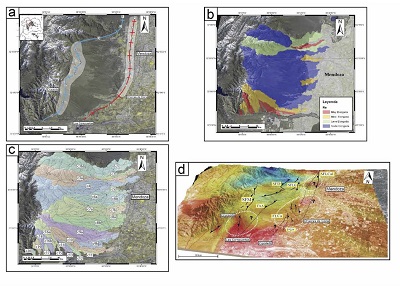

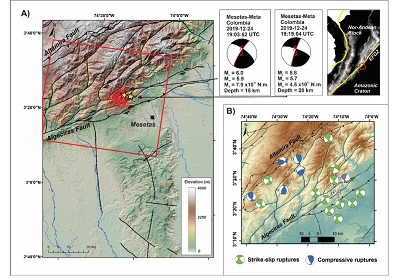

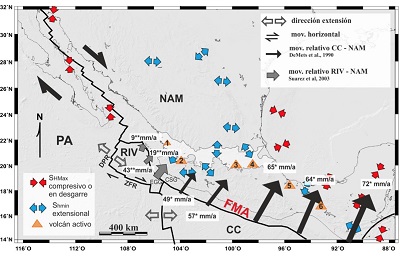

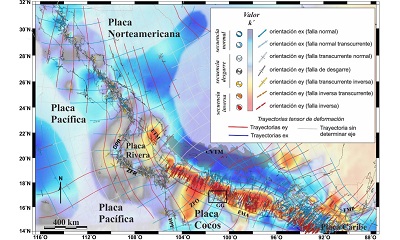

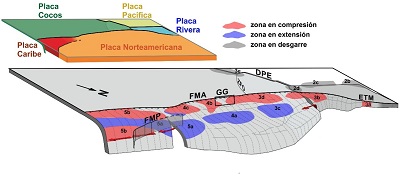

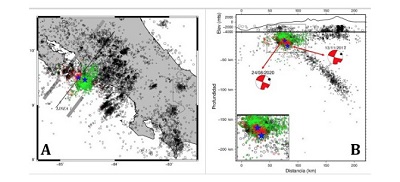

Hacia el piedemonte de esta Precordillera sur (32º50´S), donde se asienta el Gran Mendoza con casi 1.8 millones de habitantes, se define el dominio morfoestructural de las Cerrilladas Pedemontanas (Polanski, 1963; Milana y Zambrano, 1996) constituido por sierras de alturas inferiores a los 2,000 m. Estas sierras pueden considerarse como una extensión hacia el Este y hacia el Sur de la Precordillera Oriental. Estructuralmente, el piedemonte mendocino corresponde a un frente de fallamiento activo compuesto por una serie de fallas N-S de doble vergencia (Moreiras et al., 2014) (Figura 3).

|

|

Figura 3. Imagen satelital 3D Landsat indicando trazas de las fallas con actividad cuaternaria del frente orogénico en el piedemonte mendocino: SFLCal: Sistema de fallas La Cal, SFLG: Sistema de fallas Cerro La Gloria, SFD: Sistema de fallas Divisadero Largo, SFM: Sistema de fallas Melocotón, FAA: Falla Agua de Las Avispas, FAP: Falla Agua de Pizarro, FBO: Falla Barrancas Oeste, y FBE: Falla Barrancas Este (modificado de Moreiras et al., 2014; Toural-Dapoza y Moreiras,2018; Toural-Dapoza et al., 2019) y localización de epicentros de los principales sismos históricos (modificado de Schmidt et al., 2011; Salomón et al., 2013). Los diferentes puntos corresponden a los puestos: 1. San Isidro, 2. Chambón, 3. Las Trancas, 4. El Peral, 5. Colonia Papagayos, 6. Agua Batea, 7. Cieneguita, 8. Las Higueritas, 9. Chilenos, 10. Agua Avispas, 11. La Saladita, 12. La Higuerita y 13. Jagüel; las calles de la ciudad de Mendoza mencionadas en el texto: I. Suipacha y II. Boulogne Sur Mer; mientras X corresponde al vecindario de Villa Marini en el departamento de Godoy Cruz. |

2.3. ESTRATIGRAFÍA

En cuanto a la estratigrafía, los afloramientos paleozoicos principalmente del sector montañoso están representados por calizas cámbricas y pelitas ordovícicas (Harrington y Leanza, 1957; Heredia, 1990; Gallardo et al., 1988; Bordonaro et al., 1993; Bordonaro y Liñán, 1994). Metasedimentitas siluro-devónicas, localmente intruidas por plutones del Devónico temprano, afloran discordantes sobre las unidades más antiguas. En fuerte discordancia angular se apoyan las sedimentitas marinas carboníferas superiores a pérmicas inferiores (Harrington, 1941, 1971). Por encima, se disponen con importante discordancia angular las volcanitas permo-triásicas del Grupo Choiyoi (Rolleri y Criado-Roque, 1970).

En el ámbito de piedemonte mendocino, propiamente dicho, predominan los afloramientos neógenos y cuaternarios. Las rocas más antiguas en este sector corresponden a las sedimentitas triásicas de la cuenca extensional Cuyana (Grupo Uspallata) (Kokogian y Mancilla, 1989; Kokogian et al., 1993). Sobreyacen los depósitos jurásico-cretácicos de las formaciones Papagayos o Barrancas, los cuales son cubiertos por los sedimentos paleógenos de la Formación Divisadero Largo, sinorogénicos mio-pliocenos de las formaciones Mariño, La Pilona y pliocenos superiores a pleistocenos tempranos de la Formación Mogotes (Yrigoyen, 1992, 1993; Irigoyen et al., 2000, 2002). Cubren a estas unidades en forma discordante y casi continua hasta 5 niveles aluviales aterrazados asignados al Pleistoceno Inferior a Medio, constituidas por gravas polimícticas poco consolidadas (Rodríguez, 1954, 1966; Regairaz y Barrera, 1975; Regairaz y Zambrano, 1991; Rodríguez y Barton, 1993). Estos niveles se encuentran fuertemente disectados y se interdigitan con los depósitos del cono aluvial del río Mendoza hacia el oriente.

- Historia sísmica de la región

A la latitud de la zona de estudio (32º50’S), la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana genera una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo (e.g. Barazangi e Isacks, 1976; Anderson et al., 2007). La sismicidad del segmento asociado a la subducción subhorizontal es 3 a 5 veces superior a los sismos registrados en segmentos de subducción normal (Gutscher et al., 2000). El esfuerzo compresivo generado por el desplazamiento hacia el Este de la Placa de Nazca con una tasa absoluta de 2.2 cm/año (Uyeda y Kanamori, 1979) da lugar a dislocaciones en las fallas locales y regionales (Stauder, 1973; Barazangi e Isacks, 1976; Smalley e Isacks, 1987, 1990; Smalley et al., 1993).

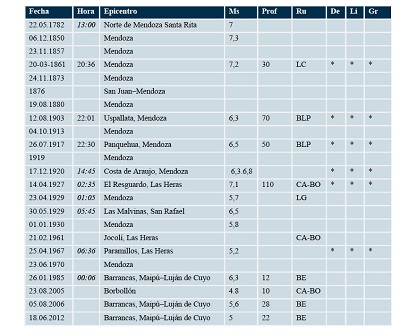

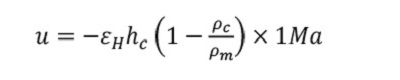

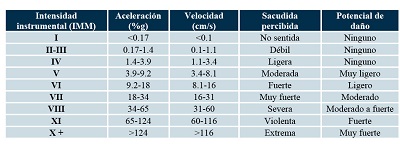

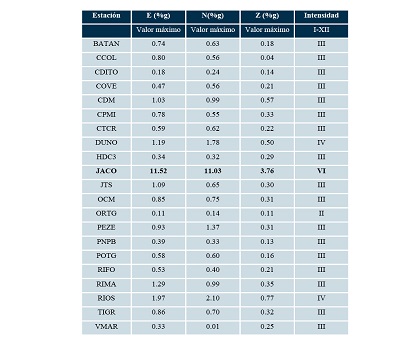

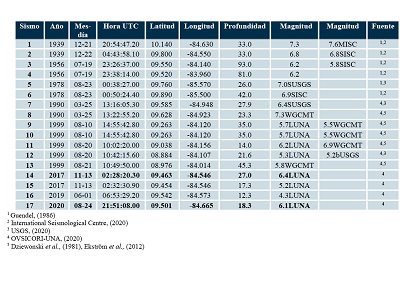

La sismicidad regional puede distinguirse en dos tipos: i) la sismicidad interplaca asociada a los terremotos más profundos, originada sólo en la zona de contacto de las placas de Nazca y Sudamérica, a unos ~100-120 km de profundidad en la latitud de la ciudad de Mendoza (Ramos, 1988) y ii) la sismicidad intraplaca asociada a estructuras activas en el piedemonte donde la deformación cuaternaria encuentra su mayor expresión (Costa et al., 2000a) (Figura 3). Esta sismicidad superficial tiene profundidades inferiores a 35 km (e.g. Cahill e Isacks, 1992; Smalley et al., 1993; Anderson et al., 2007; Alvarado et al., 2009). Una sismicidad histórica e instrumental significativa ha sido registrada en la zona de estudio (32º50’S) (Tabla 1) (Morey, 1938; Bastías et al., 1993, INPRES, 1995; González et al., 2002; Moreiras, 2004; Perucca y Moreiras, 2010; Moreiras y Páez, 2015).

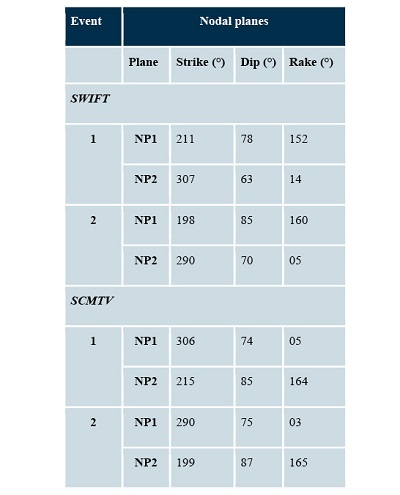

|

Tabla 1. Sismos históricos de Mendoza. Ms: magnitud, Ru: ruptura, De: deslizamientos, Li: Licuación de suelos, y Gr: Grietas en terreno (tomado de Moreiras, 2004). BLP: cinturón de Barreal-Las Peñas, LC: falla La Cal, LG: falla Cerro La Gloria, CA-BO: Anticlinal Capdeville-Borbollón y BE: Barrancas Este. |

|

El sismo de Santa Rita ocurrido en 1782 es el primer registro sísmico de la región (Tello, 2003). Este evento destruyó la antigua ciudad de Mendoza, ocasionando daños en los principales edificios de la época, principalmente las iglesias como Inmaculada Concepción construida entre 1716 y 1731, además por los Jesuitas conocida actualmente como las Ruinas de San Francisco. Sin embargo, documentos antiguos y relatos mencionan sismos históricos de grandes magnitudes. En los informes elaborados por el Dr. Pablo Loos sobre el sismo de 1861 comenta: “dicen las tradiciones antiguas que mucho antes de 1561 tuvo lugar un gran terremoto más o menos igual al de 1861, el que produjo el terror y el espanto de los indios que poblaban este suelo...”.

El mayor sismo histórico registrado en la ciudad de Mendoza (Ms= 7.2 - intensidad 9-10), ocurrió el 20 de marzo de 1861. Este sismo con hipocentro somero, generó rupturas superficiales y procesos de licuación de suelos, resultando en 6,000 a 12,000 víctimas fatales dependiendo de la fuente histórica que se consulte (Loos, 1907). Colapsaron las iglesias principales de Santo Domingo, Jesuítica San Francisco y la Catedral de Loreto; hubo incendios, áreas anegadas, numerosos agrietamientos del terreno, formación de manantiales y caídas de rocas en la zona de montaña. Moreiras (2004) hizo una recopilación exhaustiva en periódicos tanto de sismos como de efectos ambientales generados por dichas sacudidas tales como deslizamientos y licuación de suelo (Tabla 1). Los daños y pérdidas económicas ocasionados por estos sismos son presentados en detalle en Moreiras y Páez (2015).

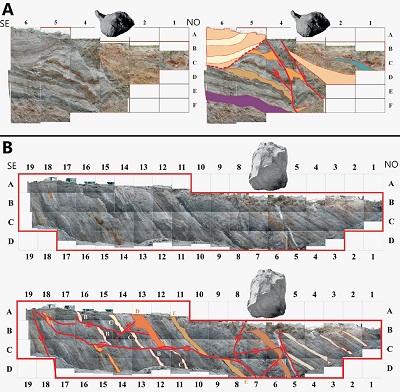

- Neotectónica

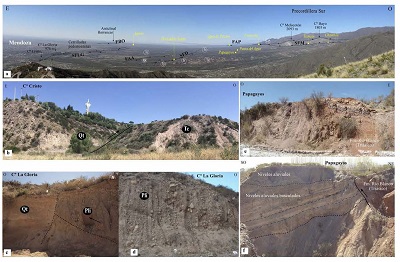

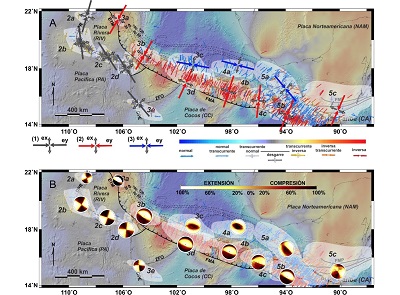

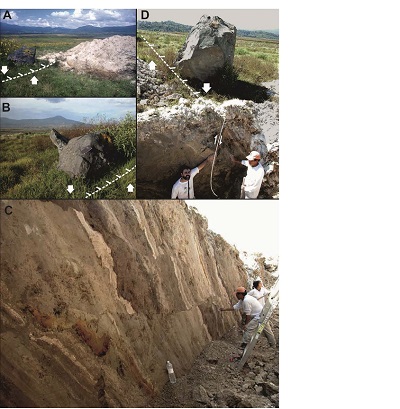

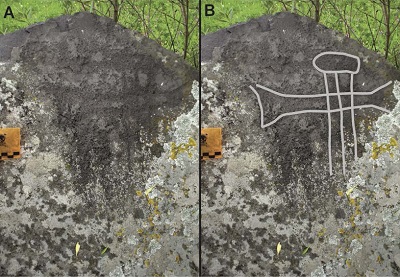

Estructuralmente, el frente orogénico activo (32º50´S) está compuesto por una serie de fallas inversas paralelas con vergencia tanto oriental como occidental que presentan evidencia geomorfológica de desplazamientos del Cuaternario (Bastías et al., 1993; Ahumada y Costa, 2009; Costa et al., 2000b, 2014; Moreiras et al., 2014; Costa et al., 2015; Vázquez et al., 2017; Toural-Dapoza y Moreiras, 2018) (Figuras 3 y 4a). Hacia el Sur, estas estructuras corresponden a anticlinales provenientes de la inversión tectónica de las cuencas del Triásico y de la imbricación de ángulo bajo que afecta a los depósitos del Cuaternario (Brooks et al., 2000; Chiaramonte et al., 2000; Vergés et al., 2007; Ahumada y Costa, 2009).

Las fallas que constituyen el frente orogénico activo a la latitud de la zona de estudio fueron descritas en numerosos trabajos (Bastías, 1985; Bastías et al., 1993; Siame et al., 2002, 2005, 2006; Cortés et al. 2005b, 2006, 2014; Costa et al., 2006, 2014, 2015; Ahumada y Costa, 2009; Ahumada, 2010; Schmidt et al., 2011; Salomon et al., 2013; Moreiras et al., 2014). Estas fallas se presentan generalmente en superficie con trazas discontinuas zigzagueantes y curvilíneas poco definidas. Muchas veces generan leves basculamientos de los depósitos cuaternarios y suelen generar cuñas de depósitos finos. En su mayoría son fallas pleistocénicas reactivadas, con registros de actividad sísmica histórica (Moreiras et al., 2014). Sin embargo, como se describió anteriormente, en el entorno particular del piedemonte mendocino, existen pliegues limitados por fallas activas que caracterizan la región y algunos fallamientos ciegos que desde el punto de vista de la neotectónica requieren atención.

|

|

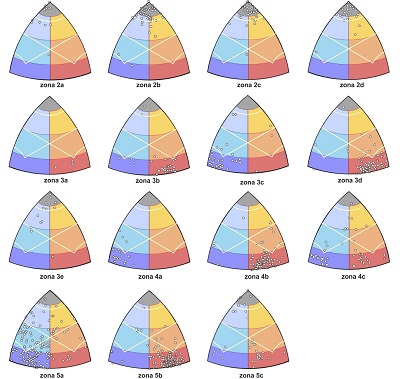

Figura 4. a. Foto Panorámica del piedemonte mendocino con el sistema de fallas cuaternarias: SFLG: Sistema de fallas Cerro La Gloria, FAA: Falla Agua de Las Avispas, SFD: Sistema de fallas Divisadero Largo, SFM: Sistema de fallas Melocotón, FAP: Falla Agua de Pizarro, y FBE: Falla Barrancas Este con las localidades típicas en color amarillo y edades de niveles: Qt: Cuaternario, Plio: Plioceno, Tc: Terciario, Jr: Jurásico y Tr: Triásico; b. Falla El Cristo afectando niveles aluviales cuaternarios y el neógeno; c. Falla Cerro de la Gloria A (N21º, Bz 32ºE) en la ladera sur del cerro poniendo en contacto al Formación Mogotes con niveles lacustres de edad Pleistocena tardía (Bz12ºO) y falla secundaria B (N33º, Bz 31ºSE); d. Niveles de la Formación Mogotes verticalizados (N177, Bz 84ºE) por la falla Cerro de La Gloria B ; e. niveles de la Formación Río Blanco deformados por la falla Divisadero Largo A en sector de Papagayos, y f. niveles de la Formación Río Blanco en contacto con niveles aluviales cuaternarios afectados por la falla Divisadero Largo Transcurrente (N126º,89ºNO) que desplaza los segmentos A y B de la falla de Divisadero. |

4.1. FALLAS CON ACTIVIDAD CUATERNARIA DEL PIEDEMONTE

4.1.1. SISTEMA DE FALLA LA CAL (SFLCAL)

Este fallamiento de dirección principal norte-sur se extiende por unos 30.7 km desde el cerro La Cal hasta la ciudad de Mendoza (Mingonance, 2006) (Figura 3). La traza de la falla La Cal es sinusoidal hacia el Norte. Se manifiesta geomorfológicamente mediante una escarpa con frente hacia el Este y manteo entre 40 a 50º al Oeste, afectando verticalmente niveles aluviales pleistocenos en 16 m y 2 a 3 m en depósitos más modernos (INPRES, 1995). Mingorance (2006) identifica elementos de pendiente característicos y establece morfométricamente deformación histórica para dos sectores de la falla, lo que habría generado escarpas múltiples de 3.5 km de extensión total durante el sismo del año 1861. En una de estas escarpas, se han identificado al menos dos eventos sísmicos en los últimos 800 años para la falla La Cal, el último de los cuales correspondería al sismo de 1861 (Salomón et al. 2013). La tasa de movimiento para esta falla ha sido estimada en 0.57 a 0.77 mm/año (Mingorance, 2006) y 0.2-1.0 mm/año (INPRES, 1995; Costa et al., 2000a). Sin embargo, Schmidt et al. (2011) establecen una tasa de acortamiento variable en el tiempo, que habría sido de 0.9±0.3 entre 12,100 y 3,900 años, de 1.5±0.3 entre 3,900 y 770 años, y 5.4±1.6 mm/año entre 770 años y el presente. Esto señalaría una aceleración en el acortamiento que implica mayor actividad sísmica en la falla La Cal en tiempos más recientes.

La falla Cerro La Cal posiblemente sea la falla más estudiada dentro de la zona de estudio. La falla Las Higueras (Ahumada y Costa, 2009) se interpreta como una expresión boreal de este fallamiento. El segmento norte está muy bien caracterizado, aunque la extensión austral de su traza, que supuestamente ingresa a la ciudad de Mendoza no ha sido identificada. El desnivel de 1.2 m que se observa en la calle Perú ha sido interpretado como una escarpa de la falla donde se construyeron las vías del Ferrocarril Belgrano (INPRES, 1995). Sin embargo, recientes observaciones en las inmediaciones del predio de la antigua estación de ferrocarril de Mendoza (calle Suipacha) sólo verificaron la presencia de material de relleno histórico. Por otro lado, se propuso una bifurcaron más occidental de la falla a lo largo de la calle de Boulogne Sur Mer desestimado por un estudio de microzonificación sísmica (INPRES, 1995).

4.1.2. SISTEMA DE FALLAS CERRO LA GLORIA Y CERRO DEL CRISTO (SFLG)

El Sistema de fallas Cerro La Gloria y Cerro del Cristo (SFLG) limitan las lomadas pedemontanas de la zona de estudio constituidas por conglomerados plio-pleistocenos (Milana y Zambrano, 1996) (Figuras 3 y 4a). Este sistema está integrado por fallas inversas predominantemente de alto ángulo (Costa et al., 2000a) con vergencia al Oeste (32º a 86ºE). Son subparalelas, con rumbo N-S y NNE-SSO, separadas 500 a 1,000 m entre sí y con expresión superficial a lo largo de unos 15 km (Moreiras et al., 2014). Este sistema se expresa en una falla principal (Gloria A- 21º, 32ºE) con vergencia hacia el Oeste, desplaza la Formación Mogotes al menos unos 3 m sobre limos holocenos en la ladera sur del Cerro La Gloria (Figura 4c). Una falla paralela a la principal (Gloria B- 33º, 31ºE) desplaza niveles de la Formación Mogotes un poco más al Este (Figura 4b). En este sector, los niveles pliocenos de la formación Mogotes presentan una disposición casi vertical (N177°/174) y son afectados por otra falla N-S subvertical (Gloria C- 174°,86ºE) asociada a zonas de brechas y óxidos interpretada como una estructura producida por cizalla interestratal (Moreiras et al., 2014).

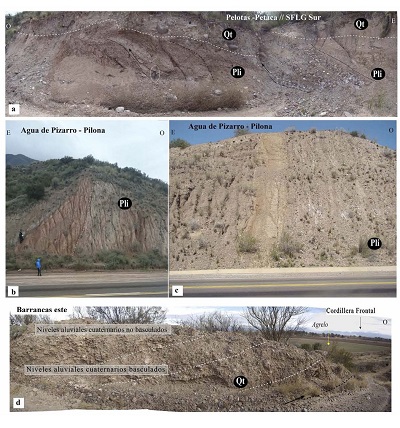

En el sector central del piedemonte mendocino, el sistema del Cerro La Gloria se manifiesta con la falla Cristo afectando niveles de la Formación Mogotes al Oeste del dique Frías (Figura 4b). En esta sección, la zona de falla es de 5 m de ancho asociada a fallas menores de rumbo NE-SO con desplazamientos horizontales de 0.60 m. La traza principal tiene unos 7 km de longitud. El sistema se propaga hacia el Sur adquiriendo el nombre de falla Puntilla (FPu- 35º,47ºE) y falla Pelotas (FPe) (Figura 3). Ambas afectan niveles pliocenos de la Formación Mogotes en el sector este del dique Maure. La falla Petaca (FPet), correspondiente al mismo sistema, afecta niveles neógenos de la Formación Mariño en las inmediaciones del puesto de los Pozos. Esta falla expone unos 3 m de depósitos aluviales jóvenes deformados que buzan 10º al Oeste (24º, 10ºO) (Figura 5a). En tanto la falla Casa (FLCa) pone en contacto niveles de la Formación Mariño con niveles de aluviales (Moreiras et al., 2014).

|

|

Figura 5. a. Foto Panorámica de la deformación de niveles pliocenos de la Formación Mogotes afectados por el sistema de falla Cerro La Gloria en el sector sur del piedemonte mendocino; b y c. Formación Mogotes afectados por el sistema de falla Agua de Pizarro – La Pilona a la altura de la ruta internacional Nº 7; y d. Niveles cuaternarios asignados a la Formación Mesones afectados por el levantamiento del flanco Occidental del Anticlinal de Barrancas sobre los niveles cuaternarios aluviales del cono de Agrelo. Las edades de niveles son indicadas con Qt: Cuaternario y Plio: Plioceno. |

4.1.3. FALLA AGUA DE LAS AVISPAS (FAA)

La falla Agua de las Avispas corresponde a una falla inversa de rumbo NE-SO que levanta los depósitos terciarios de la Formación Mariño sobre los sedimentos cuaternarios (Vich y Pedrani, 1993). En el sector medio del piedemonte, muestra mayor inclinación (44º,77ºE) y se encuentra afectando niveles terciarios de la Formación La Pilona. Se expresa morfológicamente como una escarpa de falla a lo largo de 8 km cuya traza coincide con los puestos Los Chilenos y Agua de las Avispas (Figura 4a).

4.1.4. SISTEMA DE FALLAS DIVISADERO LARGO (SFD)

El sistema de fallas Divisadero Largo levanta rocas triásicas de la Formación Potrerillos sobre sedimentos cuaternarios en las inmediaciones del Cerro Divisadero Largo (Rodríguez y Barton, 1990) (Figura 4a); mientras en Colonia Papagayos levanta la Formación Río Blanco (Figura 4e). Un poco más al Sur, en el perfil del arroyo Maure levanta a la Formación Mariño (Mioceno) y hacia el Sur afecta niveles pedemontanos posiblemente correlacionables con las formaciones Los Mesones y La Invernada, de tal manera que pierde rechazo hacia el sur. Este sistema de fallas es dislocado por un fallamiento transcurrente (126º/ 89ºO) en el sector norte del piedemonte cerca de la Reserva Divisadero Largo que habría generado un barreal de falla evidenciado por una secuencia de 0.70 m de espesor de limos finos (Moreiras et al., 2014) (Figura 4f). Esta falla transcurrente divide a la falla Divisadero Largo en dos segmentos. El segmento meridional Divisadero Largo A (36º,50ºO) corresponde a una zona de falla de unos 15 m de ancho mientras que la zona de falla del segmento Divisadero Largo B (120º,43ºO) tiene un ancho de 20 m (Moreiras et al., 2014). Este sistema inverso rumbo N-S alcanza 13 km de longitud. Sobre su traza se alinean los puestos de Las Higueritas, la Cieneguita y Agua de la Batea (Moreiras, 2010).

4.1.5. SISTEMA DE FALLAS MELOCOTÓN (SFM)

Este sistema de fallas corresponde a fallas inversas de rumbo N-S e inclinación al Oeste (Bastías et al., 1993) ubicado a unos 15 km al Oeste de la ciudad de Mendoza justo al pie del frente montañoso. Presenta una escarpa de falla de 9 km de longitud con frente hacia el Este afectando depósitos aluviales pleistocenos. El INPRES (1995) realizó una trinchera donde se observó un desplazamiento de 2.6 m de material de basamento sobre limos cuaternarios. Estos niveles lacustres presentaron gasterópodos datados en ~38,000 años. Se estima una tasa de movimiento de 0.2 a 1 mm/año (Costa et al., 2000a). Alcanza una longitud máxima de 40 km y a lo largo de su traza se alinean los puestos de El Peral, Las Trancas, Chambón y San Isidro (Moreiras, 2010; Moreiras et al., 2014) (Figura 4a).

4.1.6. FALLA AGUA DE PIZARRO – LA PILONA (FAP)

La falla de Agua de Pizarro es una importante estructura compresiva que eleva el basamento paleozoico sobre los depósitos del Neógeno y del Cuaternario, integrándose hacia el Norte con el sistema de fallas Melocotón (Figura 4a). Esta falla corresponde a una falla inversa N-S asociada a un acortamiento del orden de ~5.5 km (Giambiagi et al., 2015). Los rechazos de las fallas asociadas a este sistema son mayores en el Norte y disminuyen hacia el Sur. Esta falla continúa hacia el Sur como falla La Pilona, a lo largo de la cual se alinean los puestos La Saladita, La Higuerita y Jagüel al sur de Precordillera Sur. Esta estructura afecta tanto niveles neógenos como la Formación La Pilona y pliocenos como la Formación Mogotes, pero no se observa deformación de los niveles del Cuaternario (Figura 5b y 5c).

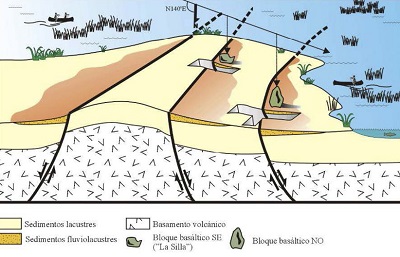

4.2. PLIEGUES ASOCIADOS A FALLAS CUATERNARIAS

4.2.1. FALLAS Y PLEGAMIENTO DE CAPDEVILLE Y BORBOLLÓN

Los anticlinales de Capdeville y el Borbollón cerca del aeropuerto de Mendoza conforman dos estructuras paralelas de rumbo N-S que se extienden por unos 12 km. Ambas estructuras generan desniveles topográficos, de 40 m en el caso de Capdeville y 20 m en el Borbollón. Ambas estructuras están limitadas por fallas ciegas. Los depósitos lacustres pleistocenos tardíos afectados por el plegamiento del Borbollón muestran un nivel cinerítico intercalado fechado en 16,000 y 27,000 años BP por trazas de fisión (Olgiati y Ramos, 2003). Mientras tanto, otro nivel de cenizas volcánicas conocido localmente como ‘Pumita Abrasiva’ fue fechado a 6,000 A.C. en el mismo sector (Olgiati, 2002).

4.2.2. FALLAS Y PLEGAMIENTO DE BARRANCAS

En superficie, la principal estructura es un pliegue de orientación N-S que se extiende por unos 18 km entre el río Mendoza y el dique El Carrizal, flanqueado al Este y al Oeste por fallas que deforman sedimentos de depositación reciente (Figura 5d). Estas fallas forman escarpas de 4 y 9 km de largo. Una trinchera realizada por el INPRES (1995) reveló tres eventos de desplazamiento de la falla Barrancas Este (FBE) en los últimos 1,890 años. Sin embargo, estudios realizados después del sismo de 1985 (Mb 6) (INPRES, 1986) permitieron establecer que, dada la profundidad del hipocentro (12 km), la principal estructura sismogénica es una falla ciega que se ubica por debajo del pliegue, lo que se vio confirmado por eventos posteriores en 2006 (M 5.7) y 2012 (M 5) (INPRES, 2021). Las fallas observadas en superficie serían entonces resultado de la deformación de las capas durante el plegamiento, pero posiblemente no sean las responsables de la actividad sísmica (Chiaramonte et al., 2000; Brooks et al., 2000).

4.3. FALLAS TRANSCURRENTES

Al sistema compresivo principal, se superponen fallamientos transcurrentes (Moreiras et al., 2014; Toural-Dapoza y Moreiras, 2018; Toural-Dapoza et al., 2019) que desplazan las fallas inversas del sistema del Cerro La Gloria y Divisadero Largo. En el sector medio de piedemonte, a la altura de Chacras de Coria, se manifiesta la falla sinestral Pozos (110º, 69ºO). Esta estructura corta todo el sistema de fallas norte-sur del sistema del Cerro La Gloria indicando un fallamiento holocénico más joven a los precedentes. Estudios geofísicos anteriores detectaron este fallamiento mediante sondeos eléctricos verticales al este del cerro La Gloria (Perelló, 1991). Mientras que en la parte norte del piedemonte se encontraría otro sistema transcurrente (126º, 89ºO) prácticamente vertical, que segmenta el sistema de Fallas de Divisadero Largo y lo enlazará con el de Punta de Agua hacia el sur. Posiblemente estas estructuras responden a fallamientos más antiguos de la cuenca cuyana que han sido reactivados. Las mismas serían zonas de transición responsables de controlar las variaciones de desplazamiento entre las fallas inversas y estarían acomodando la deformación del piedemonte en su conjunto funcionan como zonas de transferencia.

4.4. FALLAS CIEGAS

4.4.1. FALLA MAURE

Esta falla ciega fue interpretada a partir de un modelo estructural cotejado por información de subsuelo (Moreiras et al., 2014). Se conecta con las estructuras en superficie como el cabalgamiento asociado al sistema de fallas Melocotón y Divisadero Largo, así como con retrocabalgamientos someros generados a partir del avance de una cuña orogénica formada por la falla Maure hacia el antepaís.

4.4.2. FALLA SAN MARTÍN

El sector noreste de Mendoza presenta fallas ciegas identificadas por rasgos morfológicos en superficie como alineamiento de cauces y correlacionadas en subsuelo por sísmica de refracción y sondeos eléctricos verticales. Algunas de estas fallas alcanzan las inmediaciones del Gran Mendoza como la falla de San Martín.

Esta alineación NE-SO es evidenciada de manera indirecta. Se trataría de una falla de rumbo asociada a la captura de cursos temporarios y la captura de un antiguo cauce del río Tunuyán (Devincenzi, 2015). Pasa cerca del puesto Guilasta, entre el puesto El Tapón II y la ciudad de Tres Porteñas (CRAS, 1979).

- De la falla a la peligrosidad sísmica

Los estudios neotectónicos han permitido diferenciar los principales fallamientos activos en el piedemonte mendocino, aunque la historia sísmica de estas estructuras es aún incierta. Raras excepciones han permitido identificar rupturas sísmicas principalmente para los sismos registrados en el pasado.

La zona de ruptura para el sismo de 1861, siendo el mayor sismo histórico registrado, se asocia a la reactivación del sector septentrional de la falla Cerro La Cal (Mingorance, 2006; Schmidt et al., 2011; Salomón et al. 2013). Esta falla es considerada como la expresión hacia el Sur de la Falla de Las Higueras (Ahumada y Costa, 2009; Ahumada, 2010) que forma parte del borde sudoriental del cinturón de deformación de Barreal-Las Peñas (BLP) (Cortés et al., 2014). El sismo de Uspallata (Ms 6.3) en el año 1903 y el sismo de Panquehua (Ms 6.5) en el año 1917 (Moreiras, 2004) parecen ser evidencias de este cinturón de deformación (Cortés et al., 2014), aunque en ambos casos se desconocen las zonas de rupturas. La fuente sismogénica del sismo de 1927 con epicentro en la localidad del Resguardo ha sido vinculada al anticlinal de Capdeville-Borbollón. Así también, se asocia a esta estructura el sismo del 2 de febrero de 1961 (M?) con epicentro en Jocolí (Moreiras, 2010) y recientemente el sismo ocurrido el 23 de Agosto de 2005 (Ms 4.8). Este sistema aparentemente activo parece haber sido el responsable del sismo ocurrido el 28 de diciembre 2018 con Ms 3.3 y profundidad de 10 km (INPRES, 2021), a 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a 18 km al sudeste de Costa de Araujo. Sin embargo, los últimos movimientos superficiales significativos en cuanto a intensidad han tenido epicentros en el anticlinal de Barrancas indicando la reactivación de este sistema.

El sismo de 1985 (Ms 5.9), con una profundidad hipocentral de 12 km, se asoció a esa estructura, ubicando su epicentro en el flanco del anticlinal Barrancas (Chiaramonte et al., 2000; Brooks et al., 2000). Los sismos registrados el 5 de Agosto del 2006 (Ms 5.6) y el 18 de junio de 2012 (Ms 5) también tuvieron lugar en el mismo sector.

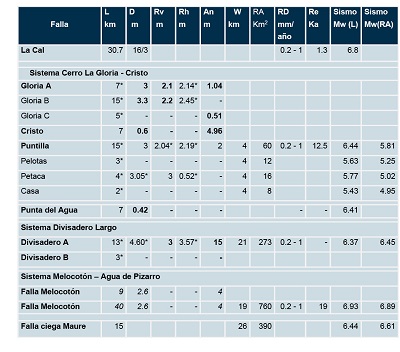

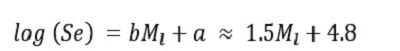

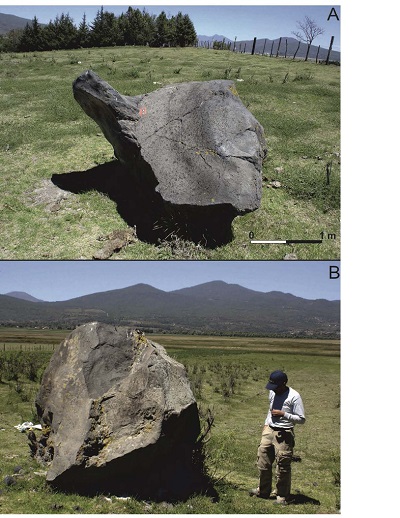

Las magnitudes máximas de sismos probables de ser generados por las fallas cuaternarias regionales fueron establecidas en función de los parámetros morfométricos (L-longitud de rotura superficial y RA- área de ruptura) en el piedemonte mendocino (Moreiras et al., 2014) (Tabla 2). En el caso de la falla Cerro La Cal se estableció una máxima probable Mw=6.8 considerablemente inferior a la magnitud registrada en 1861 con una recurrencia de 1,300 años (Moreiras et al., 2014). El sistema de fallas Cerro La Gloria alcanza una magnitud momento máxima probable de 6.4. En tanto, las fallas del sistema Divisadero Largo y del Cerro Melocotón muestran magnitudes momentos máximas de 6.45 y 6.9, respectivamente. Asimismo, se calculó una magnitud máxima probable Mw 6.6 para la falla ciega Maure relativamente superficial (11 km), lo cual implica escenarios de peligrosidad mayor a la asociada a sismos superficiales (Moreiras et al., 2014). En tanto el sistema de Barrancas presenta una probabilidad de sismo de magnitud máxima 7 con una recurrencia de 630 años (INPRES, 1995). Las fallas compresivas, por lo general, tienen expresiones geomorfológicas caracterizadas como trazos de fallas sinuosos, cortos e irregulares como los observados en el piedemonte mendocino. Sin embargo, los paleoterremotos no suelen ser evidenciados por rasgos geomorfológicos o estructurales que permitan visualizar una zona de ruptura o sus trazas pueden ser difusas y más bien suelen ser inferidas por estratigrafía mediante la presencia de diques clásticos, la deformación de sedimentos poco consolidados o el desplazamiento de estratos.

|

Tabla 2. Sismo máximo probable establecido a partir de los parámetros morfométricos de las fallas regionales. L: Longitud, D: deslizamiento, Rv: Rechazo vertical, Rh: Rechazo horizontal, An: Ancho; RA: Área de ruptura, RD: Rango desplazamiento, Re: recurrencia (datos en negrita-medidos, cursiva trabajos previos, * - estimados). (Tomado de Moreiras et al., 2014 donde las magnitudes (Mw) se determinaron usando las ecuaciones de Wells y Coppersmith, 1994). |

|

La falta de estudios paleosísmicos en trincheras podría estar subestimando la recurrencia de los eventos sísmicos en la región. Más aún, puede estar omitiendo el peligro vinculado a las fallas ciegas sin expresión superficial. De hecho, el sismo de Costa de Araujo (Ms 6.3/6.8) de 1920 conocido también como sismo de Tres Porteñas es usualmente asociado a la falla ciega San Martín (CRAS, 1979).

Por otro lado, los principales mecanismos focales de los sismos registrados en el sector del piedemonte mendocino reflejan un comportamiento de compresión en correlación con las principales estructuras del piedemonte (Alvarado et al., 2007). Sin embargo, el análisis de mecanismos focales de algunos sismos de magnitudes medias reflejan actividad sísmica de las fallas transcurrentes que no debería ser subestimada (Moreiras et al., 2014).

En cuanto a la peligrosidad, es evidente que los sismos de mayor magnitud (>6) han generado efectos ambientales cosísmicos como variaciones de caudales de las surgentes, licuación de suelos y grietas de terreno de tipo distensivos (Moreiras y Páez, 2015). Menos documentadas han sido las aceleraciones diferenciales del terreno o los procesos de remoción en masa.

Durante el sismo de 1985 se registró un sector de mayor daño causando el colapso del hospital El Carmen donde fallecieron 6 personas y numerosos daños en viviendas de adobe de Godoy Cruz y Las Heras. Silva et al. (2013) explican la existencia de un sector con amplificación en Villa Marini, Godoy Cruz a partir de acelerogramas operativos durante los sismos principalmente con epicentro en el sector de Barrancas (1985, 2006 y 2012). Encuentran que el sitio de estudio tuvo amplificaciones por efecto de sitio en el 93.2 % de los registros analizados.

Esta amplificación parece ser sistemática con un valor promedio es 3.18 – 4.06 (mínimo 2.11-2.83 y máximo 4.38-4.80) dependiendo de las estaciones de observación de acelerogramas.

Lo autores asocian este comportamiento diferencial del terreno a la presencia de arcillas en los niveles aluviales del piedemonte según se observó en perfilajes de pozos.

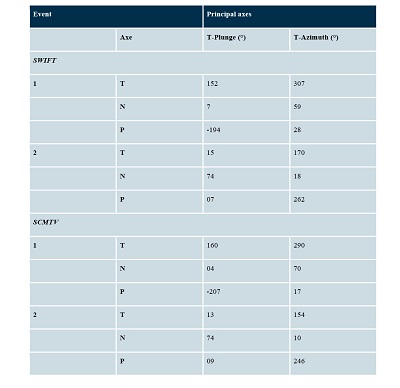

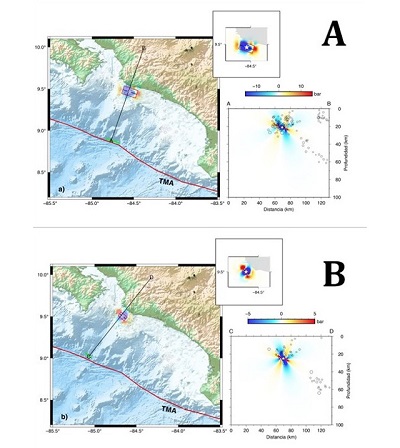

- Índices morfométricos

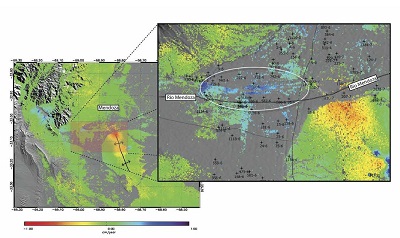

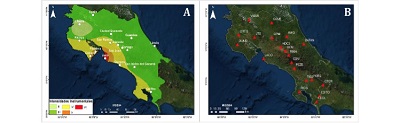

Los valores de sinuosidad de un frente montañoso (Bull y McFadden, 1977; Keller y Pinter, 1996; Bull, 2007) asociados a frentes de montaña altamente activos (1.0 - 1.5) se encontraron en el tramo sur del piedemonte mendocino donde convergen las fallas del sistema Melocotón (sector Sur) y la falla de Agua de Pizarro. Esta zona coincide con el sector de la Crucecita. Otro sector altamente activo del frente de montaña corresponde a la proyección hacia el Sur de la traza de la falla La Cal que no tiene expresión superficial en la zona y los corrimientos más orientales del sistema de fallas Cerro La Gloria (Toural-Dapoza y Moreiras, 2018) (Figura 6a).

Estos valores son coincidentes con los valores obtenidos para el índice de forma de cuenca o radio elongación (Bull, 2009) de las diferentes cuencas estudiadas. Los radios de elongación (Re) estimados en las 26 cuencas diferenciadas en el piedemonte mendocino (Figura 6b) evidencian cuencas altamente elongadas en el sector sur del piedemonte mendocino indicando una zona tectónicamente activa. Zonas de moderada actividad tectónica asociadas a cuencas elongadas fueron observadas en el centro y norte de la zona de estudio en la franja afectada por las fallas del Cerro La Gloria y La Cal (Toural-Dapoza y Moreiras, 2018).

Asimismo, los valores encontrados para el gradiente longitudinal de la corriente (SL) (Hack, 1973), sobre 28 cauces naturales (Figura 6c) del piedemonte muestran anomalías altas sobre la franja afectada por las fallas del Sistema Melocotón. El sector con valores más altos se sitúa en los alrededores de La Crucecita y Las Compuertas, justamente en el sector austral del piedemonte (Toural-Dapoza y Moreiras, 2018) (Figura 6d).

|

|

Figura 6. Indices morfométricos: a. Localización de los dos perfiles calculados, donde se distingue en color azul (perfil occidental) y rojo (perfil oriental) los sectores con valores entre [1-05] asociados a un frente de montaña activo se señalan con polígonos blancos; b. Mapa de distribución de las formas de cuenca (Re), en rojo cuencas muy elongadas que indicarían mayor actividad. c. Cuencas analizadas en el piedemonte de Mendoza; d. Mapa distribución del índice de Hack (SL) con los lineamientos principales (SFLA: Sistema de fallas Cerro La Cal; SFLG: Sistema de fallas Cerro La Gloria; SFD: Sistema de fallas Divisadero Largo; SFM: Sistema de fallas Melocotón; FPA: Falla Punta de Agua; FLCa: Falla de la Casa; FGv: Falla Guardia Vieja). En rojo las zonas con los valores más altos (modificado de Toural-Dapoza y Moreiras, 2018). |

La homogeneidad de la litología en este sector sugiere que esta anomalía se debe precisamente a actividad tectónica reciente (Toural-Dapoza y Moreiras, 2018).

En función de la distribución de los valores del índice SL, se pudieron establecer divisiones en cuanto al comportamiento neotectónico del piedemonte ya que estos valores resultan mayores en la zona sur. De tal manera que los autores proponen la segmentación del piedemonte controlado por los lineamientos principales N-S, pero dividido en segmentos en función de los fallamientos transcurrentes ENE-OSO coincidentes con las direcciones principales de los cauces intermitentes del piedemonte.

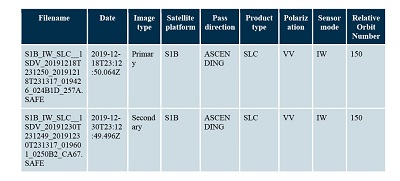

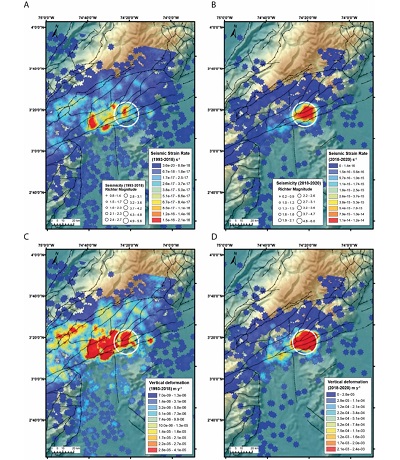

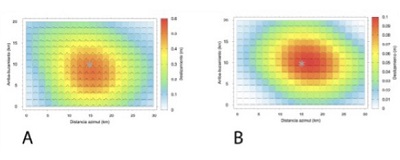

- Tasa de deformación

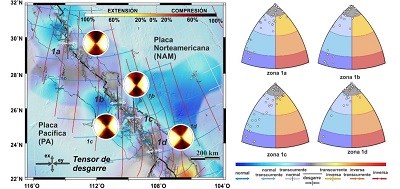

Una tasa de deformación regional de ~3 mm/año ha sido establecida mediante GPS diferencial para este sector del piedemonte mendocino (Brooks et al., 2003; Kendrick et al., 2006), aunque se ignora si esta deformación se está concentrando en una estructura en particular o en un área de 50 km de ancho desde el frente (Schmidt et al., 2011, Salomón et al., 2013).

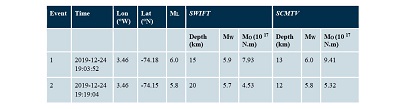

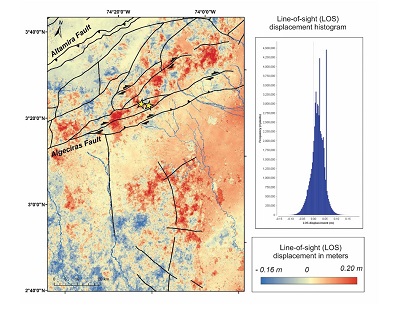

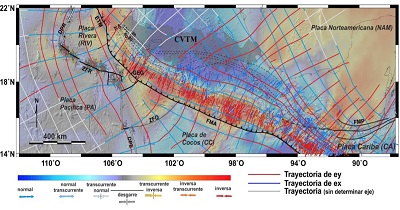

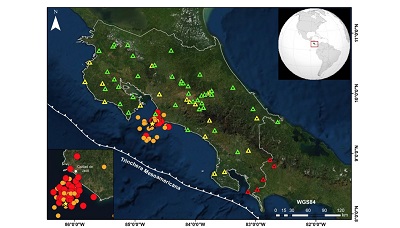

La aplicación de técnicas de Interferometría SAR diferencial (DInSAR) permitió identificar cambios relativos en la tasa de deformación dentro del piedemonte mendocino. Se utilizaron imágenes adquiridas por el satélite ALOS PALSAR entre 2007 y 2010, para obtener la deformación proyectada en línea de vista de los satélites. Considerando que la componente horizontal del desplazamiento, basada en mediciones GPS, es despreciable entre el punto de referencia (ubicado al oeste de la ciudad de Mendoza) y la zona de interés, puede asumirse que las variaciones observadas tienen sentido vertical. En particular, se identificó un levantamiento de hasta 0.5 cm/año al este de localidad La Crucecita (Brooks et al., 2003; Toural-Dapoza et al., 2019) (Figura 7).

|

|

Figura 7. Análisis InSAR del piedemonte mendocino donde el levantamiento se muestra en color azul y el hundimiento en color rojo; en detalle el levantamiento inferido para el sector sur del piedemonte en el paraje la Crucecita (modificado de Toural-Dapoza et al., 2019). |

- Conclusiones

El sector analizado es clave para comprender la peligrosidad sísmica de Argentina, siendo una zona con características únicas desde el punto de vista tectónico donde se acoplan los efectos de la subducción subhorizontal, el ingreso de la dorsal Juan Fernández, la ausencia de actividad volcánica, cambios de estilo de deformación de fallas a pliegues con fallas y la presencia de una Precordillera atípica. En este contexto, las fallas con actividad tectónica cuaternaria han controlado la geomorfología del piedemonte asociadas a sismicidad cortical de gran magnitud.

Los estudios neotectónicos recientes han permitido comenzar a identificar la capacidad sísmica de estas fallas, aunque en la actualidad se desconocen a ciencia cierta los tiempos de recurrencia. Las fallas corticales someras suelen presentar una baja recurrencia del orden de miles a decenas de miles de años. No obstante, se han registrado rupturas superficiales durante sismos prehistóricos con un rechazo vertical co-sísmico superior a 1 m en el sector estudiado. Esto demuestra una capacidad sísmica mayor a la sugerida en catálogos sísmicos (Costa et al., 2006). Esto enfatiza la necesidad de encarar estudios paleosísmicos en trincheras donde se precisen edades de eventos y su recurrencia. Asimismo, es necesario contemplar la actividad de estructuras ciegas sin expresión superficial que podrían tener capacidad sísmica significativa. Diferentes técnicas de morfometría (la sinuosidad de un frente montañoso, el índice de forma de cuenca o radio elongación y el gradiente longitudinal de la corriente) han permitido identificar evidencias directas e indirectas de actividad cuaternaria en el piedemonte.

La deformación superficial bajo el régimen actual tectónico, demuestra que la magnitud de estos cambios puede variar de pocas decenas de centímetros a varios metros.

En función de los estudios realizados por Interferometría DINSAR, esta deformación se encuentra actualmente concentrada en el sector sur del piedemonte (Sistema Melocotón Sur- Crucecita-Margen Norte de la Cuenca Río Mendoza y zona de Barrancas Oeste). La tasa de deformación reportada para este sector del piedemonte (Toural-Dapoza et al., 2019) complementa las tasas medias de elevación del Holoceno para la sección de la falla de La Cal y Sistema de Las Peñas que puede variar desde 0.60 mm/año hasta 1.38 mm/año durante los últimos ~ 8 ka. (Costa et al., 2015). Esto indicaría que para el Holoceno el acortamiento actual en estas latitudes se estaría acomodando a través de las diferentes fallas que conforman el piedemonte de Mendoza.

Referencias

Ahumada, E., 2010, Neotectónica del Frente Orogénico Andino Entre los 32°08’S – 32°19’S, Provincias de Mendoza y San Juan, Universidad Nacional de San Luis, Argentina, tesis doctoral, 163 p.

Ahumada, E.A., Costa, C.H., 2009, Antithetic linkage between oblique Quaternary thrusts at the Andean front, Argentine Precordillera: Journal of South American Earth Sciences, 28(3), 207-216. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2009.03.008

Allmendinger, R.W., Judge,P.A., 2014, The Argentine Precordillera: A foreland thrust belt proximal to the subducted plate: Geosphere, 10(6), 1203-1218. https://doi.org/10.1130/GES01062.1

Allmendinger, R.W., Figueroa, D., Snyder, D., Beer, J., Mpodozis, C., Isacks, B.L., 1990, Foreland shortening and crustal balancing in the Andes at 30°S latitude: Tectonics,9(4), 789-809. https://doi.org/10.1029/TC009i004p00789

Alvarado, P., Beck, S., Zandt, G., 2007, Crustal structure of the south-central Andes Cordillera and backarc region from regional waveform modelling: Geophysical Journal International, 170(2), 858-875. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03452.x

Alvarado, P., Pardo, M., Gilbert, H., Miranda, S., Anderson, M., Sáez, M., Beck, S., 2009, Flat-slab subduction and crustal models for the seismically active Sierras Pampeanas region of Argentina, en Kay, S.M., Ramos, V.A., Dickinson, W.R. (Eds.), Backbone of the Americas: Shallow Subduction, Plateau Uplift, and Ridge and Terrane Collision: Geological Society of America, 204, 261–278. https://doi.org/10.1130/2009.1204(12)

Álvarez, O., Gimenez, M., Folguera, A., Spagnotto, S., Bustos, E., Baez, W., Braitenberg, C., 2015, New evidence about the subduction of the Copiapó ridge beneath South America, and its connection with the Chilean-Pampean flat slab, tracked by satellite GOCE and EGM2008 models: Journal of Geodynamics, 91, 65-88. https://doi.org/10.1016/j.jog.2015.08.002

Anderson, M., Alvarado, P., Zandt, G., Beck, S., 2007, Geometry and brittle deformation of the subducting Nazca Plate, Central Chile and Argentina: Geophysical Journal International, 171(1), 419-434. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03483.x

Audemard, F., Perucca, L., Pantano, A., Ávila, C., Onorato, M., Vargas, H., Alvarado, P., Viete, H., 2016, Holocene compression in the Acequión valley (Andes Precordillera, San Juan province, Argentina): geomorphic, tectonic, and paleoseismic evidence: Journal of South American Earth Sciences, 67, 140-157. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2016.02.005

Ávila, J.N., Chemale Jr.F., Mallmann, G., Kawashita, K., Armstrong, R., 2006, Combined stratigraphic and isotopic studies of Triassic strata, Cuyo Basin, Argentine Precordillera: Geological Society of America Bulletin, 118, 1088-1098. https://doi.org/10.1130/B25893.1

Baldis, B.A., Chebli, G., 1969, Estructura profunda del área central de la Precordillera sanjuanina, en IV Jornadas Geológicas Argentinas: Mendoza, Argentina, 47-65.

Baldis, B.A., Beresi, M., Bordonaro, O., Vaca, A., 1984, The Argentine Precordillera as a key to Andean structure: Episodes, 7(3), 14-19. https://doi.org/10.18814/epiiugs/1984/v7i3/004

Barazangi, M., Isacks, B.L., 1976, Spatial distribution of earthquakes and subduction of the Nazca plate beneath South America: Geology, 4(11), 686-692. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1976)4%3C686:SDOEAS%3E2.0.CO;2

Bastías, H., 1985, Fallamiento Cuaternario en la región sismotectónica de Precordillera: San Juan, Argentina, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, tesis doctoral, 147 p.

Bastías, H., Tello, G.E., Perucca, L.P., Paredes, J.D., 1993, Peligro sísmico y Neotectónica, En Ramos, V. A. (Ed.), Geología y Recursos Naturales de Mendoza: XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos: Mendoza, Argentina, 6(1), 645- 658.

Bissig, T., Clark, A.H., Lee, J.K., Von Quadt, A., 2003, Petrogenetic and metallogenetic responses to Miocene slab flattening: new constraints from the El Indio-Pascua Au–Ag–Cu belt, Chile/Argentina: Mineralium Deposita, 38(7), 844-862. https://doi.org/10.1007/s00126-003-0375-y

Booker, J.R., Favetto, A., Pomposiello, M.C., 2004, Low electrical resistivity associated with plunging of the Nazca flat slab beneath Argentina: Nature, 429(6990), 399. https://doi.org/10.1038/nature02565

Bordonaro, O.L., Liñán, E., 1994, Some Middle Cambrian agnostoids from the Precordillera argentina: Revista Española de Paleontología, 9(1), 105-114.

Bordonaro, O.L., Keller, M., Beresi, M., 1993, Reordenamiento estratigráfico del Cámbrico del área de San Isidro, Precordillera de Mendoza, En Ramos, V. A. (Ed.), Geología y Recursos Naturales de Mendoza: XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos: Mendoza, Argentina, 2, 12-19.

Brooks, B.A., Sandvol, E., Ross, A., 2000, Fold style inversion: Placing probabilistic constraints on the predicted shape of blind thrust faults: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 105 (B6), 13281-13301. https://doi.org/10.1029/2000JB900044

Brooks, B.A., Bevis, M., Smalley Jr., R., Kendrick, E., Manceda, R., Laurıa, E., Maturana, R., Araujo, M., 2003, Crustal motion in the Southern Andes (26°-36°S): Do the Andes behave like a microplate?: Geochemistry, Geophysics, Geosystems,4(10), 1085. https://doi.org/10.1029/2003GC000505

Bull, W.B., 2007, Tectonic Geomorphology of Mountains: A New Approach to Paleoseismology: New York, Blackwell Publishing, 328 p.

Bull, W.B., 2009, Tectonically Active Landscapes. Wiley, Blackwell Publishing, USA 326 p.

Bull, W.B., McFadden, L.D., 1977, Tectonic geomorphology north and south of the Garlock fault, California. En Doehering, D.O. (Ed.), Geomorphology in arid regions. Proceedings at the Eighth Annual Geomorphology Symposium. State University of New York, Binghamton, NY, 115-138. https://doi.org/10.4324/9780429299230-5

Cahill, T., Isacks, B.L., 1992, Seismicity and shape of the subducted Nazca plate: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 97(B12), 17503-17529. https://doi.org/10.1029/92JB00493

Chiaramonte, L., Ramos, V.A., Araujo, M., 2000, Estructura y sismotectónica del anticlinal de Barrancas, cuenca cuyana, provincia de Mendoza: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 55 (4), 309-336.

Cortés, J.M., Yamín, M.G., Pasini, M., 2005a, La Precordillera sur, provincias de Mendoza y San Juan, en XVI Congreso Geológico Argentino: La Plata, Argentina, 1, 395-402.

Cortés, J.M., Pasini, M., Yamín, M. G., 2005b, Paleotectonic controls on the distribution of Quaternary deformation in the southern Precordillera, Central Andes (31º30′-33ºSL) (resumen), en VI International Symposium on Andean Geodynamics: Barcelona, España, 186-189.

Cortés, J. M., Vinciguerra, P., Yamín, M. G., Pasini, M. M., 1999, Tectónica cuaternaria de la región andina del Nuevo Cuyo (28°-38° LS), en Caminos, R. (Ed.), Geología Argentina: Instituto de Geología y Recursos Minerales-SEGEMAR, 29, 760-778.

Cortés, J. M., Casa, A., Pasini, M., Yamín, M. G., Terrizzano, C., 2006, Fajas oblicuas de deformación neotectónica en Precordillera y Cordillera Frontal (31°30’-33°30’ LS): controles paleotectónicos: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 61(4), 639-646.

Cortés, J.M., Terrizzano, C.M., Pasini, M.M., Yamín, M.G., Casa, A.L., 2014, Quaternary tectonics along oblique deformation zones in the Central Andean retro-wedge between 31°30′S and 35°S: Geological Society of London, Special Publications, 399(1), 267-292. https://doi.org/10.1144/SP399.10

Costa, C.H., 1999, Tectónica cuaternaria en las Sierras Pampeanas., en Caminos, R. (Ed.), Geología Argentina: Instituto de Geología y Recursos Minerales-SEGEMAR, 29, 779-784.

Costa, C.H., Gardini, C.E., Diederix, H., Cortés, J.M., 2000b, The Andean orogenic front at Sierra de Las Peñas-Las Higueras, Mendoza, Argentina: Journal of South American Earth Sciences, 13(3), 287-292. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(00)00010-9

Costa, C.H., Ahumada, E.A., Gardini, C. E., Vázquez, F. R., Diederix, H., 2014, Quaternary shortening at the orogenic front of the Central Andes of Argentina: the Las Peñas Thrust System: Geological Society, London, Special Publications, 399(1), 245-266. https://doi.org/10.1144/SP399.5

Costa, C.H., Ahumada, E.A., Vázquez, F.R., Kröhling, D. M., 2015, Holocene shortening rates of an Andean-front thrust, Southern Precordillera, Argentina: Tectonophysics,664, 191-201. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2015.09.017

Costa, C.H., Audemard, F. H.R., Becerra, M.F.A., Lavenu, A., Machette, M.N., París, G., 2006, An overview of the main quaternary deformation of South America: Revista de la Asociación Geológica Argentina,61(4), 461-479.

Costa, C., Machette, M.N., Dart, R.L., Bastías, H., Paredes, J.D., Perucca, L.P., Haller, K. M., 2000a, Map and database of Quaternary faults and folds in Argentina. US Geological Survey Open-File Report, 108, 75. https://doi.org/10.3133/ofr00108

CRAS, 1979, Centro Regional de Aguas Subterránea. Investigación inicial del recurso hídrico subterráneo, Zona Nororiental. Provincia de Mendoza. Informe Técnico. Inédito, 60 p.

Devincenzi S.M., Moreiras S.M., Chiesa J., Gomez D., 2015, Río Desaguadero: una propuesta como sitio de interés geológico (Argentina): Revista de la Sociedad Geológica de España, 28 (1), 61-75.

Folguera, A., Etcheverría, M., Pazos, P., Giambiagi, L., Fauqué, L., Cortés, J.M., Rodríguez, M. F., Irigoyen M.V. y Fusari C., 2003, Hoja Geológica 3369-15, Potrerillos. Provincia de Mendoza. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino: Boletín 301, Buenos Aires, 135 p.

Gallardo, G., Heredia, S., Maldonado, A., 1988, Depósitos carbonáticos alóctonos, Miembro superior de la Formación Empozada, Ordovícico Superior de la Precordillera de Mendoza, Argentina, en V Congreso Geológico Chileno: Santiago, Chile, 1, 37-53.

Giambiagi, L.B., Mescua, J., Folguera, A., Martínez, A., 2010, Estructuras y cinemática de las deformaciones pre-andinas del sector sur de la Precordillera, Mendoza: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 66(1), 5-20.

Giambiagi, L., Spagnotto, S., Moreiras, S.M., Gómez, G., Stahlschmidt, E., Mescua, J., 2015, Three-dimensional approach to understanding the relationship between the Plio-Quaternary stress field and tectonic inversion in the Triassic Cuyo Basin, Argentina: Solid Earth,6(2), 747-763. https://doi.org/10.5194/se-6-747-2015

Giambiagi, L.B., Mescua, J.F., Heredia, N., Farías, P., García-Sansegundo, J., Fernández, C., Stier, S., Perez, D., Bechis, F., Moreiras, S.M., Lossada, A., 2014, Reactivation of Paleozoic structures during Cenozoic deformation in the Cordon del Plata and Southern Precordillera ranges (Mendoza, Argentina): Journal of Iberian Geology, 40(2), 309–320. http://dx.doi.org/10.5209/rev_JIGE.2014.v40.n2.45302

Global Volcanism Program (GVP), 2013, Volcanoes of the World, v. 4.9.0 (en línea): en Venzke, E. (ed.), Smithsonian Institution, disponible en: https://volcano.si.edu/, consultado 11 de septiembre de 2020.

González, M.A., González-Díaz, E.F., Sepúlveda, E., Regairaz, M.C., Costa, C., Cisneros, H., Bea, S., Gardini, C., Pérez, I., Pérez, M., 2002, Carta de Peligrosidad Geológica 3369-II, Mendoza, Provincias de Mendoza y San Juan, boletín N°324, Servicio Geológico y Minero Argentino, Subsecretaría de Minería de la Nación, Argentina.

Gutscher, M.A., 2002, Andean subduction styles and their effect on thermal structure and interplate coupling: Journal of South American Earth Sciences, 15(1), 3-10. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(02)00002-0

Gutscher, M.A., Spakman, W., Bijwaard, H., Engdahl, E.R., 2000, Geodynamics of flat subduction: Seismicity and tomographic constraints from the Andean margin: Tectonics, 19(5), 814-833. https://doi.org/10.1029/1999TC001152

Hack, J.T., 1973, Stream-profile analysis and stream-gradient index: Journal of Research U. S. Geological Survey, 1 (4), 421–429.

Harrington, H.J., 1941, Investigaciones geológicas en las Sierras de Villavicencio y Mal País, provincia de Mendoza: Dirección Nacional de Geología y Minería, 49, 1-54.

Harrington, H.J., 1971, Descripción geológica de la Hoja 22c Ramblón. Provincias de Mendoza y San Juan: Dirección Nacional de Geología y Minería, 114.

Harrington, H.J., Leanza, A. F., 1957, Ordovician trilobites of Argentina, University of Kansas Special Publication, 1, 1-276.

Hayes, G., 2018, Slab2 - A Comprehensive subduction zone geometry model: Science, 362, 58-61. https://doi.org/10.1126/science.aat4723

Heim, A., 1952, Estudios tectónicos en la Precordillera de San Juan, los ríos San Juan, Jáchal y Huaco: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 7(1), 11-70.

Heredia, S., 1990, Geología de la Cuchilla del Cerro Pelado. Precordillera de Mendoza, Argentina, en XI Congreso Geológico Argentino: San Juan, Argentina, 2, 101-104.

INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), 1986, Características principales del sismo del 26 de enero de 1985. Publicación técnica Nº11, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, 43 p.

INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), 1995, Microzonificación sísmica del Gran Mendoza, San Juan, Argentina, resumen ejecutivo, 19, 269 p.

INPRES, 2021, Listado de Terremotos Históricos. Instituto Nacional de Prevención Sísmica. http://www.inpres.gov.ar/seismology/seismology/historic/hist.panel.htm

Irigoyen, M.V., Buchan, K.L., Brown, R.L., 2000, Magnetostratigraphy of Neogene Andean foreland-basin strata, lat 33°S, Mendoza Province, Argentina: Geological Society of America, Bulletin 112 (6), 803-816.https://doi.org/10.1130/0016-7606(2000)112%3C803:monafs%3E2.0.co;2

Irigoyen, M.V., Buchan, K.L., Villeneuve, M.E., Brown, R.L., 2002, Cronología y significado tectónico de los estratos sinorogénicos neógenos aflorantes en la región de Cacheuta-Tupungato, Provincia de Mendoza: Asociación Geológica Argentina, 57(1), 3-18.

Isacks, B., Jordan, T., Allmendinger, R., Ramos, V.A., 1982, La segmentación tectónica de los Andes Centrales y su relación con la placa de Nazca subductada, en V Congreso Latinoamericano de Geología: Buenos Aires, Argentina, 3, 587-606.

Jones, R.E., Kirstein, L.A., Kasemann, S.A., Litvak, V.D., Poma, S., Alonso, R.N., Hinton, R., 2016, The role of changing geodynamics in the progressive contamination of Late Cretaceous to Late Miocene arc magmas in the southern Central Andes: Lithos, 262, 169-191. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2016.07.002

Jordan, T.E., Gardeweg, M., 1987, Tectonic evolution of the late Cenozoic Central Andes, en Ben-Avraham, Z. (Ed.), Mesozoic and Cenozoic Evolution of the Pacific Margins: New York, Oxford University Press, 193-207.

Jordan, T.E., Allmendinger, R.W., Damanti, J.F., Drake, R. E., 1993, Chronology of motion in a complete thrust belt: the Precordillera, 30-31 S, Andes Mountains: The Journal of Geology,101(2), 135-156. https://doi.org/10.1086/648213

Jordan, T.E., Isacks, B.L., Allmendinger, R.W., Brewer, J.A., Ramos, V.A., Ando, C.J., 1983, Andean tectonics related to geometry of subducted Nazca plate: Geological Society of America Bulletin, 94 (3), 341-361. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1983)94%3C341:ATRTGO%3E2.0.CO;2

Kay, S.M., Mpodozis, C., 2002, Magmatism as a probe to the Neogene shallowing of the Nazca plate beneath the modern Chilean flat-slab: Journal of South American Earth Sciences, 15(1), 39-57. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(02)00005-6

Kay, S.M., Mpodozis, C., Ramos, V.A., Munizaga, F., 1991, Magma source variations for mid-late Tertiary magmatic rocks associated with a shallowing subduction zone and a thickening crust in the central Andes (18° to 33°S), en Harmon, R.S., Rapela, C.W. (Eds.), Andean Magmatism and Its Tectonic Setting: Geological Society of America, Special Paper 265, 113-138. https://doi.org/10.1130/spe265-p113

Keller, E.A., Pinter, N., 1996, Active Tectonics. Earthquakes, Uplift and Landscape. Prentice Hall, New Jersey, 338 p.

Kendrick, E., Bevis, M., Smalley Jr.R., Brooks, B., Vargas, R.B., Lauría, E., Fortes, L.P.S., 2003, The Nazca–South America Euler vector and its rate of change: Journal of South American Earth Sciences, 16(2), 125-131. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(03)00028-2

Kendrick, E., Brooks, B., Bevis, M., Smalley, R., Lauria, E., Araujo, M., Parra, H., 2006, Active orogeny of the south‐central Andes studied with GPS geodesy: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 61(4), 555-566.

Kokogian, D.A., Mancilla, O.H., 1989, Análisis estratigráfico secuencial de la Cuenca Cuyana, en Chebli, G., Spalletti, L. (Eds.), Cuencas Sedimentarias Argentinas: Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, Correlación Geológica, 6, 169-201.

Kokogian, D.A., Fernández-Seveso, F. Mosquera, A., 1993, Las secuencias sedimentarias triásicas, en Ramos, V.A. (Ed.), Geología y recursos naturales de Mendoza: Asociación Geológica Argentina-Instituto Argentino de Petróleo, 65-78.

Loos, P., 1907, Estudios de sismología. Los movimientos sísmicos de Mendoza: Anales del Ministerio de Agricultura, Sección Geología, Mineralogía y Minas, 3(1), 1-38.

Manea, V.C., Pérez-Gussinyé, M., Manea, M., 2012, Chilean flat slab subduction controlled by overriding plate thickness and trench rollback: Geology, 40(1), 35-38. https://doi.org/10.1130/G32543.1

Martinod, J., Husson, L., Roperch, P., Guillaume, B., Espurt, N., 2010, Horizontal subduction zones, convergence velocity and the building of the Andes: Earth and Planetary Science Letters, 299(3-4), 299-309. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2010.09.010

Milana, J.P., Zambrano, J.J., 1996, La Cerrillada Pedemontana Mendocina: un sistema geológico retrocorrido en vías de desarrollo: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 51(4), 289-303.

Mingorance, F., 2006, Morfometría de la escarpa de falla histórica identificada al norte del cerro La Cal, zona de falla La Cal, Mendoza: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 61(4), 620-638.

Moreiras, S.M., 2004, Zonificación de peligrosidad y de riesgo de procesos de remoción en masa en el valle del río Mendoza. Provincia de Mendoza: San Juan, Universidad Nacional de San Juan, tesis doctoral.

Moreiras, S.M., 2010, Riesgo geológico del piedemonte mendocino. Amenazas naturales y antrópicas en el piedemonte de la precordillera de San Juan y Mendoza. Propuestas para su mitigación y control, en Vich, A.I.J., Gudiño, M.E., Rapali, N. (Eds.), Amenazas naturales de origen hídrico en el centro oeste árido de Argentina: Editorial Zeta, 75-90.

Moreiras, S.M., Páez, S.M., 2015, Historical damage and earthquake environmental effects related to shallow intraplate seismicity of Central Western Argentina: Geological Society of London, 399, 369-382. https://doi.org/10.1144/SP399.6

Moreiras, S.M., Giambiagi, L.B., Spagnotto, S., Nacif, S., Mescua, J., Toural, R., 2014, El frente orogénico activo de Los Andes centrales a la latitud de la ciudad de Mendoza (32°50’-33°S): Andean Geology, 41(2), 342-361. http://dx.doi.org/10.5027/andgeoV41n2-a04

Morey, F., 1938, Los temblores de tierra - Mendoza Sísmica. Mendoza, Argentina: Editorial D’Accurzio, 103 p.

Olgiati, S., 2002, El anticlinal de Borbollón y la estructura del frente precordillerano de Mendoza: Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, tesis de licenciatura.

Olgiati, S., Ramos, V.A, 2003, Neotectónica Cuaternaria en el Anticlinal Borbollón, provincia de Mendoza, Argentina, en X Congreso Geológico Chileno: Concepción, Chile, CD-Rom, 11 p.

Ortiz, A., Zambrano, J.J., 1981, La provincia geológica Precordillera oriental, en VIII Congreso Geológico Argentino: San Luis, Argentina, 3, 59-74.

Perelló, C.R., 1991, Estudio Geofísico del Cerro de la Gloria, provincia de Mendoza: San Juan, Universidad Nacional de San Juan, tesis de licenciatura, inédita.

Perucca, L.P., Moreiras, S.M., 2006, Liquefaction phenomena associated with historical earthquakes in San Juan and Mendoza Provinces, Argentina: Quaternary International, 158(1), 96-109. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2006.05.023

Perucca L.P., Moreiras S.M., 2010, Seismic and volcanic hazards in Argentina, in Latrubesse, E. (ed.), Natural Hazards and Human-Exacerbated disasters in Latin-America, Special volume of geomorphology: Series Editor: Shroder, J.F., Elsevier, 267-297.

Pilger, R.H., 1981, Plate reconstructions, aseismic ridges, and low-angle subduction beneath the Andes: Geological Society of America Bulletin, 92(7), 448-456. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1981)92%3C448:PRARAL%3E2.0.CO;2

Polanski, J., 1963, Estratigrafía, Neotectónica y Geomorfología del Pleistoceno pedemontano entre los ríos Diamante y Mendoza (Provincia de Mendoza): Revista de la Asociación Geológica Argentina, 17 (3-4), 127-349.

Ramos, V.A., 1988, The tectonics of the Central Andes: 30° to 33° S latitude, in Clark, S.P., Burchfiel, B., Suppe, J. (eds.), Processes in continental lithospheric deformation: Geological Society of America, Special Papers, 218, 31–54. https://doi.org/10.1130/spe218-p31

Ramos, V.A., Kay, S.M., 1991, Triassic rifting and associated basalts in the Cuyo basin, Central Argentina, in Harmon, R.S., Rapela, C.W. (eds.), Andean Magmatism and its Tectonic Setting: Geological Society of America, Special Papers, 265, 79-91. https://doi.org/10.1130/spe265-p79

Ramos, V.A., Cegarra, M., Cristallini, E., 1996, Cenozoic tectonics of the High Andes of west-central Argentina (30°-36°S latitude): Tectonophysics, 259(1-3), 185-200. https://doi.org/10.1016/0040-1951(95)00064-X

Ramos, V.A., Cristallini, E.O., Pérez, D.J., 2002, The Pampean flat-slab of the Central Andes: Journal of South American earth sciences,15(1), 59-78. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(02)00006-8

Regairaz A.C., Barrera R.O., 1975, Formaciones del Cuaternario, unidades geomorfológicas y su relación con el escurrimiento de las aguas en el piedemonte de la Precordillera. Anais da Academia Brasileira de Ciencias 47 (suplemento), Río de Janeiro, 5-20.

Regairaz, A.C., Zambrano, J.J., 1991, Unidades morfoestructurales y fenómenos neotectónicos en el norte de la província de Mendoza (Andes Centrales argentinos entre 32° y 34° de latitud sur): Bamberger Geografische Schriften, 11, 1-21.

Rodríguez J., 1954, Estudio hidrogeológico de la zona noreste de Mendoza Dirección Nacional de Minería (informe inédito), 20-110, Buenos Aires.

Rodríguez E., 1966, Estudio hidrológico del sector nordeste de la Provincia de Mendoza: Asociación Geológica Argentina, Revista 21 (1), 39-60.

Rodríguez, E.J., Barton, M., 1990, Geología del piedemonte del oeste de la ciudad de Mendoza, en XI Congreso Geológico Argentino, 1, 460-463.

Rodríguez, E., Barton, M., 1993, El Cuaternario de la Llanura, En: Geología y Recursos Naturales de Mendoza. V.A. Ramos (Ed.). XII Congreso Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos (Mendoza), Relatorio, Buenos Aires, 1 (14), 173-194.

Rolleri, E.O., Criado-Roque, P., 1970, Geología de la provincia de Mendoza, en IV Jornadas Geológicas Argentinas: Mendoza, Argentina, 1-60.

Salomon, E., Schmidt, S., Hetzel, R., Mingorance, F., Hampel, A., 2013, Repeated folding during late Holocene earthquakes on the La Cal thrust fault near Mendoza City (Argentina): Bulletin of the Seismological Society of America, 103(2A), 936-949. https://doi.org/10.1785/0120110335

Schmidt, S., Hetzel, R., Mingorance, F., Ramos, V.A., 2011, Coseismic displacements and Holocene slip rates for two active thrust faults at the mountain front of the Andean Precordillera (33°S): Tectonics, 30, TC5011. https://doi.org/10.1029/2011TC002932

Siame, L.L., Bellier, O., Sébrier, M., 2006, Active tectonics in the Argentine Precordillera and western Sierras Pampeanas: Revista de la Asociación Geológica Argentina, 61(4), 604-619.

Siame, L.L., Bellier, O., Sébrier, M., Araujo, M., 2005, Deformation partitioning in flat subduction setting: Case of the Andean foreland of western Argentina (28°S-33°S): Tectonics, 24(5), TC5003, 1-24. https://doi.org/10.1029/2005TC001787

Siame, L.L., Bellier, O., Sébrier, M., Bourlès, D. L., Leturmy, P., Pérez, M., Araujo, M., 2002, Seismic hazard reappraisal from combined structural geology, geomorphology and cosmic ray exposure dating analyses: the Eastern Precordillera thrust system (NW Argentina): Geophysical Journal International, 150(1), 241-260. https://doi.org/10.1046/j.1365-246X.2002.01701.x

Silva, E.O., Gallucci, Á.R., Panella, D.S., Gioacchini, G., Cueto, A.J., Salvarredi, J.A., Minola, E.J.L., Pizarro, N.F., Luján, F.E., Maldonado, I.A., Buss, D.L., 2013, Causas que motivan amplificación sísmica en Villa Marini – Godoy Cruz – Mendoza. Análisis, resultados y conclusiones: Informe CEREDETEC, 50 p.

Smalley, Jr,R., Isacks, B.L., 1987, A high‐resolution local network study of the Nazca Plate Wadati‐Benioff Zone under western Argentina: Journal of Geophysical Research,Solid Earth, 92(B13), 13903-13912. https://doi.org/10.1029/JB092iB13p13903

Smalley, Jr,R., Isacks, B.L., 1990, Seismotectonics of thin‐and thick‐skinned deformation in the Andean Foreland from local network data: Evidence for a seismogenic lower crust: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 95(B8), 12487-12498. https://doi.org/10.1029/JB095iB08p12487

Smalley, Jr.R., Pujol, J., Regnier, M., Chiu, J.M., Chatelain, J.L., Isacks, B.L., Puebla, N., 1993, Basement seismicity beneath the Andean Precordillera thin‐skinned thrust belt and implications for crustal and lithospheric behavior: Tectonics, 12(1), 63-76. https://doi.org/10.1029/92TC01108

Stauder, W., 1973, Mechanism and spatial distribution of Chilean earthquakes with relation to subduction of the oceanic plate: Journal of Geophysical Research, 78(23), 5033-5061. https://doi.org/10.1029/JB078i023p05033

Tello, G., 2003, Sismicidad histórica entre los 32º 30’ - 36º lat. sur y los 68º - 69º 30’ long. oeste, provincia de Mendoza, Argentina: Revista Geográfica Venezolana, 44(1), 125-141.

Toural-Dapoza, R., Moreiras, S.M., 2018, Aplicación de índices geomorfológicos en el piedemonte neotectónicamente activo de Mendoza (32°S): GeoActa, 42(2), 45-63.

Toural-Dapoza, R., Moreiras, S.M., Euillades, P., Balbarini, S., 2019, Geomorphologic index validation by DINSAR technique in the Andean orogenic front (32° - 33°S): Quaternary International, 512, 35-44. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.02.033

Uyeda, S., Kanamori, H., 1979, Back‐arc opening and the mode of subduction: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 84(B3), 1049-1061. https://doi.org/10.1029/JB084iB03p01049

Vergés, J., Ramos, V.A., Meigs, A., Cristallini, E., Bettini, F.H., Cortés, J.M., 2007, Crustal wedging triggering recent deformation in the Andean thrust front between 31°S and 33°S: Sierras Pampeanas‐Precordillera interaction: Journal of Geophysical Research Solid Earth, 112, B03S15. https://doi.org/10.1029/2006JB004287

Vázquez, F.R., Costa, C.H., Gardini, C.E., 2017, Quaternary-active thrusts scarps tested as deformation markers by trishear models in the Southern Precordillera of Argentina: Quaternary International, 438, 65-79. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.06.020

Vich, A.I., Pedriani, A., 1993, Programa de Investigación y Desarrollo: manejo Ecológico del Piedemonte. Mendoza: Mendoza, Ministerio de Medio Ambiente Urbanismo y Vivienda-Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT), Unidad de manejo Ecológico de Cuencas, Fase I, 154 p.

Vigny, C., Rudloff, A., Ruegg, J.C., Madariaga, R., Campos, J., Álvarez, M., 2009, Upper plate deformation measured by GPS in the Coquimbo Gap, Chile: Physics of the Earth and Planetary Interiors, 175(1-2), 86-95. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2008.02.013

Von Gosen, W., 1992, Structural evolution of the argentine Precordillera: The Río San Juan section: Journal of Structural Geology, 14(6), 643-667. https://doi.org/10.1016/0191-8141(92)90124-F