|

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana Volumen 76, núm. 2, A220324, 2024 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a220324

|

|

La producción de cerámica después del proceso de abandono de Monte Albán, Oaxaca: el caso del sector Atzompa

Ceramic production after the process of abandonment of Monte Albán, Oaxaca: the case of the Atzompa sector

Miguel A. Cervantes-Solano1,*, Nelly M. Robles García2, Rubén Cejudo1, Avto Goguitchaichvili1,

Yazmín Janeth Martínez Martínez2, Miguel Ángel Galván Benítez2, Juan Morales1

1 Servicio Arqueomagnético Nacional, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Michoacán, Campus Morelia, México.

2 Centro INAH Oaxaca, México.

* Autor para correspondencia: (M.A. Cervantes-Solano) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cómo citar este artículo:

Cervantes-Solano, M.A., Robles-García, N.M., Cejudo, R., Goguitchaichvili, A., Martínez, Y.J., Galván, M.A., Morales, J., 2024, La producción de cerámica después del proceso de abandono de Monte Albán, Oaxaca: el caso del sector Atzompa: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 74 (2), A220324. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2024v76n2a220324

Manuscrito recibido: 28 de Octubre de 2023; manuscrito corregido: 10 de Marzo de 2024; manuscrito aceptado: 21 de Marzo de 2024.

RESUMEN

Durante la temporada 2010 del Proyecto Arqueológico Conjunto Monumental de Atzompa, componente urbano de Monte Albán, fue encontrado un horno en un área de producción de cerámica dentro de un contexto doméstico auxiliar o de servicios en la residencia llamada Casa de los Altares. En el año 2019 fue descubierto otro horno con características similares en las inmediaciones de la Casa de Sur. Estos hornos tienen características y dimensiones muy similares a los de la tradición etnográfica de Atzompa y, de acuerdo con el contexto arqueológico, se interpreta que fueron utilizados durante su última etapa para la elaboración de grandes ollas de cerámica gris. Al tratarse de estructuras de combustión encontradas in situ, los hornos cumplían con las condiciones para ser estudiados con fines de datación arqueomagnética. En este trabajo se reportan los resultados del estudio arqueomagnético realizado en el horno localizado en la Casa del Sur del sitio de Atzompa. La temporalidad encontrada sitúa el momento del último uso del horno en una época posterior a la que comúnmente se acepta como la edad de abandono de Monte Albán y de sus conjuntos monumentales. Este nuevo resultado plantea la hipótesis hasta ahora poco explorada de que los habitantes de Atzompa habrían continuado realizando quemas rituales reutilizando el antiguo horno, o bien que regresaron al sitio después del colapso para hacer uso de la infraestructura para fabricar cerámica con fines comerciales.

Palabras clave: Atzompa, Oaxaca, Monte Albán, horno de cerámica, arqueomagnetismo, Mesoamérica.

ABSTRACT

During the 2010 field season, as a part of the Atzompa Monumental Complex Archaeological Project, a well-preserved kiln destinated for pottery production was discovered within the area known as House of Altars. In 2019, another kiln with similar characteristics was found in the vicinity of Casa de Sur. These ovens have very similar general characteristics and dimensions compared to those of the ethnographic Atzompa tradition, and according to the archaeological context, it is believed that they were used during the last stage of site to produce large gray ceramic pots. As in situ combustion structures, the kilns meet the conditions to be studied by means of archaeomagnetism. In this study, the results of an archaeomagnetic survey carried out on kiln located in the Casa del Sur of the Atzompa archaeological site is reported. The estimated age interval places the time of the last use of the oven at a temporality relatively than commonly accepted as the age of abandonment of Monte Albán and its monumental complexes. This new result reinforces the still little explored hypothesis that the inhabitants of Atzompa would have returned to the site to carry out ritual burnings reusing the old kiln or that alternatively, they returned to the place after the apparent collapse to make use of the infrastructure to manufacture ceramics for commercial purposes.

Keywords: Atzompa, Oaxaca, Monte Albán, ceramic kiln, archaeomagnetism, Mesoamerica.

- Introducción

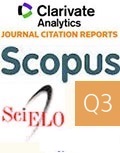

El sitio arqueológico de Atzompa está localizado en el sector norte de la cordillera que se forma al centro del valle de Oaxaca, fue utilizado por los zapotecos para el emplazamiento de la ciudad de Monte Albán, su capital (Figura 1). Este sector fue fundado cerca de mil años después que el centro ceremonial o Plaza Principal de Monte Albán y ambos conjuntos fueron abandonados aparentemente alrededor del año 900 d.C. (Blanton, et al., 1993). Atzompa puede considerarse como una ciudad satélite de la capital zapoteca de Monte Albán, tuvo su apogeo y su máxima población durante el Período Clásico Tardío, también conocido como la Época Monte Albán IIIB-IV (Blanton, et al.,1993), nombre con el que también se le denomina a la secuencia cerámica de este periodo.

|

| Figura 1. Localización geográfica de sitios arqueológicos Monte Alban y Atzompa (Oaxaca). |

De acuerdo con Richard E. Blanton (1978) la ocupación de Atzompa se puede ubicar entre las épocas Monte Albán IIIB y IV (650-900 d.C.), sin embargo, se han encontrado algunos hallazgos en sitios de la periferia que corresponden a épocas previas que, sin pertenecer formalmente al núcleo del conjunto, sí formaron parte del desarrollo disperso que tuvieron las áreas aledañas a Monte Albán. Aparentemente la ocupación finalizó simultáneamente en Monte Albán sin que exista hasta ahora, evidencia de ocupación tardía, caso contrario en algunas de las terrazas que rodean la zona monumental donde hay evidencia de reocupación.

La topografía del Conjunto Monumental de Atzompa permite distinguir una distribución en plazas siguiendo los desniveles naturales del terreno, es decir, en Atzompa no se observan grandes esfuerzos constructivos para nivelar estas extensiones de terreno como sí sucede en Monte Albán, por el contrario, se muestra cierta tendencia para seguir las formas naturales aprovechándolas como soportes de sus construcciones. Frente al Edificio 8 se puede observar prácticamente en toda su extensión la antigua ciudad de Monte Albán y se aprecian la Plaza Principal, el conjunto Cerro del Gallo, El Plumaje, El Mogollito, el Cerro de la Cruz, el Monte Albán Chico y los tres picos que conforman el paraje El Paragüito, en Xoxocotlán. Esa terraza constituye un punto de contacto visual permanente entre Monte Albán y Atzompa, lo que confirma la interrelación del conjunto con el centro ceremonial que fue referente de los asentamientos de la época en el valle de Oaxaca.

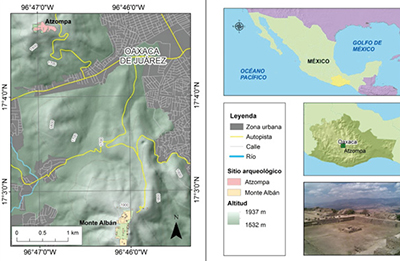

Dentro del marco del Proyecto Arqueológico Conjunto Monumental de Atzompa, componente urbano de Monte Albán (PACMA-INAH) se han realizado hallazgos relevantes para el conocimiento sobre la elaboración de cerámica en la zona. Si se considera que Atzompa ha sido un pueblo alfarero por cientos de años, es muy probable que su tradición hubiera iniciado en la época prehispánica, lo cual explica las características de los hallazgos encontrados en las excavaciones del proyecto, por ejemplo, recientemente se encontró dentro de un contexto doméstico auxiliar o de servicios de la Casa de los Altares un área de producción cerámica (Robles et al., 2010). Se trata de un horno de dimensiones muy similares a los de la tradición contemporánea en Atzompa. El contexto arqueológico mostró que el horno y su taller asociado fueron utilizados, al menos durante su última época, para la elaboración de grandes ollas de cerámica gris, dado que los tiestos de cerámica de ese tipo de contenedores fueron encontrados tanto al interior como al exterior de los hornos; y dadas las dimensiones de los objetos (Mendoza Escobar, 2014). Estas ollas probablemente sirvieron como contenedores de agua, de las cuales se localizaron siete completas, midieron en promedio 93 cm de altura y 89 cm de ancho máximo. Robles García et al. (2019) descubrieron otro horno con características similares en las inmediaciones de Casa del Sur (Figura 2).

|

| Figura 2. Plano del área central del Conjunto Monumental de Atzompa donde muestra dentro del cuadro de color rojo la ubicación de la Casa del Sur. |

Al tratarse de estructuras de combustión encontradas in situ, los hornos cumplían con todas las condiciones para ser estudiados con fines de datación arqueomagnética mediante el vector geomagnético completo, la intensidad absoluta, inclinación y declinación magnética registradas en ellos lo que permitiría obtener las edades de su último calentamiento, es decir, las temporalidades de su último uso. En caso de lograr obtenerse, estos resultados representarán una contribución significativa sobre la cronología absoluta del sitio y en particular sobre el periodo de abandono en particular. En este trabajo, se reportan los resultados del estudio arqueomagnético realizado con fines de datación en el horno de la Casa del Sur.

- Descripción del área de trabajo

2.1. Descripción del Horno de Cerámica de la Casa del Sur

Por su relevancia arqueológica y arquitectónica, la Casa del Sur es uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes del sitio y es un elemento vinculador que conecta a los demás espacios de la parte nuclear del Conjunto Monumental de Atzompa. Es sin lugar a duda un espacio que refleja la planeación, los procesos, procedimientos y sistemas de construcción de por lo menos dos momentos constructivos que se superponen, con un trazo urbanístico complejo que además de integrarse, aprovecha el entorno como base para su articulación con desplantes y perspectivas visuales destinado principalmente para ser utilizado por la élite.

- Metodología

Durante la Temporada 2019 del PACMA-INAH, se realizaron trabajos de investigación en seguimiento a la exploración de la Unidad UHIII llamada la Casa del Sur. Se trata de una compleja residencia que muestra jerarquía desde su localización en la parte Sur del Conjunto Monumental, ubicada al suroeste del Juego de Pelota I, y hacia el oeste del Juego de Pelota III con el que comparte terraza y cuenta con una vista privilegiada y comunicación visual tanto con el sitio de Monte Albán como con los valles del Sureste y Suroeste (Robles et al., 2014).

Para el estudio arqueomagnético se recolectaron muestras de mano orientadas de un horno ubicado en la fachada Este de Casa del Sur (coordenadas 0736002E/1889555N UTM). Este horno es de forma circular (diámetro superior: 1.04 m, diámetro inferior: 0.92 m, altura: 0.85 m) en planta y cónica en perfil, disminuye su diámetro hacia el área de desplante; la caldera se encuentra integrada a la roca madre (Figura 3). Aprovechando la topografía natural, la caldera de este horno fue construida excavando directamente en la roca madre al extremo norte de la fachada, destaca su ubicación ya que al oeste se localiza un friso de estuco con escritura en relieve. Aparentemente algunas secciones de la fachada fueron destruidas para la construcción y el uso de este horno; dado su acabado y sistema constructivo, pareciera que este horno fue ocupado por un corto periodo de tiempo.

|

| Figura 3. Aspecto general de horno de cerámica ubicado dentro dentro de la Fachada Este Casa del Sur, con diámetro superior de 1 m, diámetro inferior de 0.95 m, altura de 0 .60 m (véase el texto para una descripción más detallada). |

- Resultados

4.1. Análisis Arqueomagnético

Previo a la realización de los tratamientos magnéticos y después de haber realizado la preparación de las muestras en especímenes cúbicos de 2cm de lado (24 en total, ocho por cada muestra de mano), les fue medido a cada espécimen la magnetización natural remanente (NRM por sus siglas en inglés) con ayuda de un magnetómetro de giro AGICO-JR6. Posteriormente y con el objetivo de identificar las componentes direccionales de la remanencia magnética presente en las muestras, se realizaron experimentos de desmagnetización progresiva mediante la aplicación de campos magnéticos alternos para lo cual se utilizó un desmagnetizador AGICO-LDA5 localizado en las instalaciones del Servicio Arqueomagnético Nacional de la UNAM. Se aplicaron a cada espécimen campos magnéticos alternos con intensidades desde 3 mT hasta 70 mT con incrementos graduales variables; posterior a cada etapa de desmagnetización les fue medida la remanencia magnética con ayuda del magnetómetro.

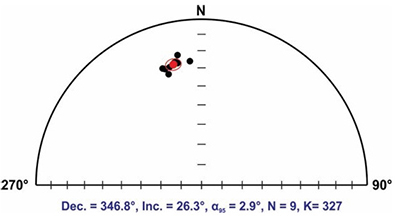

Los componentes promedio de la remanencia magnética de cada espécimen fueron determinados mediante el método de análisis de componentes principales (PCA) propuesto por Kirschvink (1980). En general se emplearon entre 5 y 7 puntos individuales alineados en los diagramas de Zijderveld durante de las atapas de desmagnetización para obtener los promedios, excepto para algunos pocos especímenes en los que se utilizaron cuatro puntos individuales para su cálculo. Fue posible obtener las componentes direccionales para nueve muestras provenientes del fondo y de la sección intermedia del horno con valores del campo destructivo medio (MDF) entre los 15 mT a 25 mT lo cual indica que la magnetización probablemente es portada por granos magnéticos de dominio pseudo-sencillo (Figura 4).

|

| Figura 4. Diagramas ortogonales representativos del proceso de desmagnetización progresiva por campos alternos de las muestras del horno de Casa del Sur. NRM es la magnetización natural remanente, los números indican los valores del valor del campo magnético en mili Teslas (mT) aplicado en cada etapa; (A) muestra del fondo del horno, (B) muestra de la parte intermedia y (c) muestra de la parte superior. |

Para las muestras que lograron desmagnetizarse exitosamente (Figura 4 a y b), se observó una componente de magnetización inicial poco significativa probablemente de origen viscoso la cual siempre fue posible remover en la primera etapa de desmagnetización al aplicar campos alternos de 3mT a 5 mT, una vez removida esta componente, se obtuvo una sola componente estable con comportamiento unidireccional hacia el origen de coordenadas en los diagramas de desmagnetización ortogonales de Zijderveld (2013). Notablemente hubo algunos especímenes de las muestras tomadas en la superficie del horno para los cuales no fue posible obtener sus paleodirecciones primarias, esto debido a la existencia de una magnetización claramente multicomponente que impidió distinguir a las componentes primarias (Figura 4c).

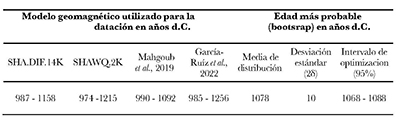

| Tabla 1. Resultados de la datación arqueomagnética. Se muestran los intervalos de edades arqueomagnéticas obtenidas según los modelos geomagnéticos globales y curvas de variación paleosecular locales además del valor más probable según el método de estimación Boostrap (Efron, 1979). |

|

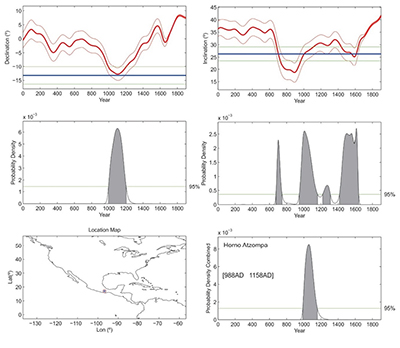

Para estimar la temporalidad de último uso del horno, las direcciones arqueomagnéticas obtenidas (Figura 5) se compararon con las direcciones esperadas según los modelos globales de variación paleosecular del campo geomagnético SHA.DIF.14K de Pavón-Carrasco et al. (2014) el cual comprende los últimos 14 mil años y con el modelo SHAWQ.2K propuesto recientemente por Campuzano et al. (2019) que abarca los últimos dos mil años. Se utilizaron también dos curvas de variación locales, la curva desarrollada por Mahgoub et al. (2019) y la curva de García-Ruiz et al. (2022). Las dataciones arqueomagnéticas se realizaron con la herramienta de datación basada en MATLAB de Pavón-Carrasco et al., (2011). El resultado de las dataciones se resume en la Tabla 1.

|

| Figura 5. Estereograma de igual área con las direcciones arqueomagnéticas individuales utilizadas (círculos negros) en el cálculo del promedio del horno de Casa del Sur y su cono de confianza de 95% de la estadística de Fisher (color rojo). |

Ante la existencia de las cuatro posibles temporalidades y con la finalidad de establecer cuál podría ser estadísticamente el intervalo de edad más representativo de entre todas las determinaciones, se utilizó el método de remuestreo Bootstrap descrito por Efron (1979). Este método determina el valor más probable de una distribución discreta de edades obtenidas a partir de observaciones teóricas de la declinación e inclinación magnética calculadas mediante el modelo geomagnético global y dos de las curvas de variación secular locales (García-Ruiz et al., 2022 y Mahgoub et al., 2019). Este método ha demostrado su utilidad para establecer la edad más probable dentro de un conjunto de edades en un contexto arqueológico (García Pimentel et al., 2022) con características similares a Atzompa. Una vez determinados estos valores se obtiene mediante una distribución de probabilidad el valor esperado más probable y su intervalo de confianza a un nivel del 95%. Si bien los modelos geomagnéticos y curvas locales arrojan un intervalo entre 980 y 1250 d.C., luego del remuestreo Bootsrap el valor más esperado se centra en 1078 años d.C. (Tabla 1, Figura 6).

- Conclusiones

5.1. Discusión e implicaciones arqueológicas

De acuerdo con Feinman y Nicholas (2013), la época en la que Atzompa alcanzó su mayor esplendor, y su posterior rápido decaimiento y abandono, se caracteriza por un dinámico crecimiento poblacional y de especialización artesanal en el valle de Oaxaca. Lo anterior se demuestra por algunos sitios contemporáneos de Atzompa como Ejutla en el Valle Grande, sitio productor de ornamentos de concha, y El Palmillo, sitio en el límite del valle de Tlacolula, que se especializó en la manufactura de objetos utilitarios asociados a las fibras del maguey y palmillo (Feinman y Nicholas, 2013). En Atzompa hay evidencias de la especialización en la producción de cerámica, esto con base en los recientes hallazgos, que nos han mostrado la existencia hornos especializados en cerámica en contextos domésticos muy cercanos, con producción de objetos cuya manufactura implica una alta complejidad técnica, como las ollas de gran formato, que probablemente fueron utilizadas como contenedores de agua. De este tipo de objetos se cuenta con una muestra de siete piezas completas. Por otro lado, Atzompa se especializó también en la producción de urnas funerarias.

En estas mismas excavaciones se han encontrado también diversos hallazgos relacionados con la elaboración de la cerámica que pueden situarse en épocas distintas de acuerdo con las características tipológicas establecidas por Caso et al. (1967) reforzando la hipótesis de que Atzompa fue un pueblo alfarero por cientos de años. Un ejemplo de esto son el horno 1, ubicado en el contexto doméstico de la Casa de los Altares, y el horno 2, en la Casa del Sur objeto de este estudio. Según el contexto arqueológico, este horno estaba dedicado durante su última etapa (Monte Albán IIIB-IV o 650 a 900 d.C.) a la elaboración de las ollas de cerámica gris mientras que la nueva edad arqueomagnética (Tabla 1) encontrada en este estudio lo sitúan (Figura 6) entre los aproximadamente 980 y hasta probablemente 1150 años d.C.

|

| Figura 6. Datación arqueomagnética del Horno de La Casa del Sur mediante la herramienta Matlab de Pavón-Carrasco et al., (2011, 2014) basada en la declinación e inclinación magnética. |

La existencia de senderos y caminos directos entre Atzompa y Monte Albán indican una relación permanente y cotidiana entre ambos conjuntos por lo que no se puede considerar a Atzompa como un asentamiento autónomo. Si bien existe consenso en que la ciudad de Monte Albán y sus conjuntos monumentales periféricos colapsaron y se abandonaron alrededor de 900 d.C., una posible causa que explique esta edad encontrada para del horno, la cual es posterior a la edad aceptada para el abandono del sitio, sería que los habitantes de Atzompa, aunque procedentes de otro asentamiento, hubiesen realizado quemas rituales reutilizando (revisitando) el antiguo horno. De acuerdo con Blanton et al. (1993), también es posible que después del abandono, las transacciones comerciales continuaran sin depender del poder centralizado, lo que implicaría que los residentes del valle mantuvieran acceso a la infraestructura (como los talleres de producción de cerámica) algunas generaciones después del colapso; esta hipótesis abriría un tema de investigación novedoso en torno a la pregunta ¿cuándo dejó de utilizarse totalmente el sitio?, respuesta que, sin embargo, requeriría de mayores datos contextuales y cronológicos, mismos que a pesar de la alta calidad técnica en la nueva edad arqueomagnética, por el momento no puede establecerse pero que abre la posibilidad para futuros trabajos con fines de datación.

Contribuciones de los autores

Conceptualización e interpretación de resultados, redacción parcial del manuscrito original: Miguel Ángel Cervantes Solano; redacción parcial del manuscrito original, trabajo de campo análisis e interpretación de resultados: Nelly M. Robles García; desarrollo experimental e interpretación de los resultados: Rubén Cejudo; conceptualización redacción parcial del manuscrito original análisis e interpretación de los resultados: Avto Goguitchaichvili; trabajo de campo, interpretación y análisis de los resultados: Yazmín Janeth Martínez; análisis e interpretación delos resultados: Juan Morales.

Financiamiento

Este trabajo fue apoyado financieramente por el proyecto CONAHCyT CF19-1761 y UNAM-DGAPA-PAPIIT IN100224.

Agradecimientos

Los comentarios de los editores y un revisor anónimo contribuyeron a mejorar sustancialmente la organización de este trabajo.

Conflictos de interés

Los autores declaran que no existen conflictos de interés.

Editor a cargo

Luis Alberto Barba Pingarrón.

Referencias

Blanton, R.E., Kowalewski, S.A., Feinman, G.M., Finsten L.M., 1993, Ancient Mesoamerica: A comparison of change in three regions: Cambridge University Press, 300p.

Blanton, R.E. 1978. Monte Albán: settlement patterns at the ancient Zapotec capital: Academic Press, 451 p.

Campuzano, S.A., Gómez-Paccard, M., Pavón-Carrasco, F.J., Osete, M.L., 2019, Emergence and evolution of the South Atlantic Anomaly revealed by the new paleomagnetic reconstruction SHAWQ2k: Earth and Planetary Science Letters, 512, 17-26. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.01.050

Caso, A., Bernal, I., Acosta, J.R., 1967, La cerámica de Monte Albán, en Exploraciones de Monte Albán, Oaxaca, volumen 2: México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 493 p.

Efron, B., 1979, Computers and the theory of statistics: thinking the unthinkable: SIAM review, 21(4), 460-480. https://doi.org/10.1137/1021092b

Feinman, G.M., Nicholas, L.M., 2013, Settlement patterns of the Ejutla Valley, Oaxaca, Mexico: A diachronic macroscale perspective: Fieldiana Anthropology, 2013(43), 1-330. https://doi.org/10.3158/0071-4739-43.00.1

Fisher R., 1953, Dispersion on a Sphere: Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences 217, 295-305. https://doi.org/10.1098/rspa.1953.0064

García- Pimentel, A., Goguitchaichvili, A., Torreblanca, C., Kravchinsky, V., Cervantes, M., García, R., Cejudo, R., Bautista, F., Morales, J., 2022, Depopulation of the Northern Border of Mesoamerica during the Early Postclassic: Evidence from the Reappraisal of Archaeomagnetic Data: Land, 11(12), 2103. https://doi.org/10.3390/land11122103

García-Ruiz, R., Goguitchaichvili, A., Pavón-Carrasco, F.J., Soler, A.M., Pérez-Rodríguez, N., Osete, M.L., Morlaes, J., Kravchinsky, V., 2022, Fluctuations of magnetic inclination and declination in Mexico during the last three millennia: Quaternary Geochronology, 71, 101309. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2022.101309

Kirschvink, J., 1980, The least-squares line and plane and the analysis of palaeomagnetic data: Geophysical Journal International, 62(3), 699-718. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1980.tb02601.x

Mahgoub, A.N., Juárez-Arriaga, E., Böhnel, H., Siebe, C., Pavón-Carrasco, F.J., 2019, Late- Quaternary secular variation data from Mexican volcanoes: Earth and Planetary Science Letters, 519, 28-39. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.05.001

Mendoza-Escobar, L., 2014, Un horno prehispánico para cerámica en Atzompa: Arqueología Mexicana, 21(126), 60-63.

Pavón-Carrasco F.J., Rodríguez-González J., Osete M.L., Miquel J., 2011, A Matlab tool for archaeomagnetic dating: Journal of Archaeological Science, 38, 408–419. https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.09.021

Pavón-Carrasco, F.J., Osete, M.L., Torta, J.M. y De Santis, A., 2014, A geomagnetic field model for the Holocene based on archaeomagnetic and lava flow data: Earth and Planetary Science Letters, 388, 98-109. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2013.11.046

Robles-García, N.M., 2014, Atzompa y la expansión urbana de Monte Albán: Arqueología Mexicana, 21(126), 28-35.

Robles-García, N.M., Landa-Alarcón, O.L., Hernández-Díaz, G., García-Wigueras- Ibarra, E., Sabino-Vásquez, E., Galván-Martínez, E., Ibarra-López, J.C., Cruz-Reyes, M.A., Hernández-García, C.M., Ovilla-Rayo, G.J., Ferrand-Alcaraz, P.A., Vera-Estrada, J.A., 2010. Proyecto Arqueológico del Conjunto Monumental de Atzompa, Informe técnico final de la cuarta temporada de campo (2010): Santa María Atzompa, Oaxaca, Consejo de Arqueología del INAH, Reporte Técnico.

Robles-García, N.M., Galván-Benitez, M.A., Gallegos C., I.A., Martínez M., J.J., Martínez M., X.J., Soren-Frykholm, D.E., López L., R., Jiménez, M., Ríos E., P., Aguilar O., R.D., Martorell V., I.G., Robles H., A.R., 2019, Proyecto Arqueológico del Conjunto Monumental de Atzompa Informe técnico final, Temporada 2019: Santa María Atzompa, Oaxaca, Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), Reporte Técnico

Zijderveld, J.D.A., 2013, AC demagnetization of rocks: Analysis of results, in Collinson, D.W., Creer, K.M., Runcorn, S.K., (eds.), Methods in Paleomagnetism: Ámsterdam, Países Bajos, Elsevier, 254–286. https://doi.org/10.1016/B978-1-4832-2894-5.50049-5

Peer Reviewing under the responsibility of Universidad Nacional Autónoma de México.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)