|

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA MEXICANA, V. 52, n. 3, (2000), 31-41 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM1995v52n3a4 |

|

Flórula jurásica de una nueva localidad en la región de San Miguelito, Oaxaca

Alfredo Morales Lora* y Alicia Silva Pineda*·

1 Instituto Fray Juan de Zumárraga

2 Instituto de Geología de la UNAM

Resumen

Se estudió una flora que consta de diez especies de plantas megafósiles, provenientes de un nuevo afloramiento situado en la región de San Miguelito, en la parte occidental del Estado de Oaxaca, así como sus implicaciones paleoclimáticas. La tafoflora está compuesta principalmente por cicadofitas, helechos, escasas coniferofitas y algunos tallos de equisetales mal conservados. La litología y la flora sugieren un medio ambiente pantanoso con clima húmedo y cálido por la presencia de helechos, equisetales y aunque las cicadofitas se desarrollan en medios poco húmedos, los escasos géneros vivientes representan climas tropicales y subtropicales en la actualidad.

Algunas de las especies que se describen ya se conocían y habían sido citadas de otros afloramientos jurásicos de México, tanto de la región occidental del estado de Oaxaca, como el sur del estado de Puebla, nororiente del estado de Guerrero, noroccidente del estado de Veracruz y subsuelo de la región de Tampico, estado de Tamaulipas, con los que se pueden establecer correlaciones. La edad de Jurásico Medio asignada a esta flora se basa en la posición estratigráfica de las rocas que la contienen. La mayor parte de la flora aquí descrita tiene un alcance estratigráfico amplio, del Triásico al Cretácico.

Las formaciones continentales del Jurásico de las que se ha obtenido tafoflora en México, se encuentran bien distribuidas en la parte sur-central del país.

Palabras clave: Flórula, Jurásico, Oaxaca, México.

Introducción

El conocimiento y descripción de las diversas floras fósiles de México, reviste gran importancia debido a la información paleobotánica, paleofitogeográfica y paleoecológica que reporta.

El estudio de las plantas fósiles depositadas durante el Jurásico en la porción noroccidental y centro-occidental del estado de Oaxaca, porción nororiental del estado de Guerrero y sur del Estado de Puebla, facilita la comprensión de la vegetación que se desarrolló en la Paleocuenca Guerrero-Oaxaca durante ese periodo, contribuyendo a destacar las condiciones en las cuales vivió, así como el medio ambiente en que quedó depositada. Cabe mencionar que dicho estudio, basado en material macroscópico bien conservado, constituye un campo relativamente restringido, puesto que los afloramientos continentales hasta ahora conocidos, que contienen estos fósiles en México son, hasta cierto punto, escasos.

El presente estudio se basa en el material de un nuevo afloramiento situado en la región de San Miguelito lxcatlán, en la parte noroccidental del estado de Oaxaca (Figura 1). Parte del material estudiado fue colectado por geólogos de la brigada geológica No. 22 de Petróleos Mexicanos y enviada para su estudio por el Ing. Jorge Manuel Ruiz Marín, por lo que los autores expresan su agradecimiento. Otra colección fue llevada a cabo por los autores.

La flórula fósil consta de cicadofitas y helechos, así como de pocas coniferofitas y equisetales. Es válido afirmar que la presencia de floras contmentales in situ, proporciona datos precisos con respecto al clima y la geografia antiguos. Los estudios sobre las floras Jurásicas constituyen una contribución importante para la paleobotánica de México.

La identificación de los fósiles se llevó a cabo tomando en cuenta la morfologia, la nervadura de frondas, pinas o pinulas, la posición de la base de éstas con relación al raquis y el ángulo que forman. La presencia de detalles cuticulares es muy importante en la sistemática, ya que la identificación es más confiable. En este material no fue posible observar estructuras cuticulares.

Objetivos

Este estudio se llevó a cabo con el fin de describir la tafoflórula de una localidad en la región de San Miguelito, Oaxaca, con el propósito de dar a conocer mejor la vegetación que se desarrolló en la paleocuenca Guerrero-Oaxaca durante el Jurásico.

El material se estudió desde el punto de vista tanto morfológico como taxonómico, así como su distribución geográfica en México y otras regiones del mundo, para establecer correlaciones estratigráficas con ellas.

Se comparó con las floras de localidades adyacentes, para delimitar la extensión que tuvo la vegetación en dicha paleocuenca, durante el Jurásico y tratar de conocer en que condiciones se desarrolló y quedó depositada.

Antecedentes

La primera observación sobre plantas fósiles de Oaxaca fue hecha por Aguilera en 1870 (Wie1and. 1913) y por Aguilera y colaboradores (1896). Ramírez (1882) reportó la impresión del género Zamia en un afloramiento localizado en el límite de los estados de Oaxaca y Puebla. Ward (1889) citó algunas especies de plantas que desafortunadamente se perdieron. Nathorst (1899) mencionó la presencia de plantas del Cretácico Temprano en Tlaxiaco, Oaxaca. Durante el periodo de 1914 a 1916, Wieland recolectó y estudió fósiles de plantas de la Mixteca Alta (Oaxaca), publicando varios artículos desde 1909 hasta 1914, elaboró una monografia muy bien ilustrada, pero con descripciones taxonómicas incompletas (Wieland, 1914·1916), sin embargo, sus aportaciones son de gran utilidad. Burckhardt en 1927 reportó capas continentales con plantas de la Barranca de Tecocoyunca. De 1966 a 1969, Delevoryas publicó varios artículos sobre la paleoflora de Oaxaca, y más tarde continuó los estudios con sus discípulos (Delevoryas y Gould, 1971, 1973; Delevoryas y Person, 1975, 1982). Se describió la flora fósil de Tezoatlán, Oaxaca y serealizó la revisión y tipificación del material recolectado por Wieland (Silva-Pineda, 1984).

Se han llevado a cabo también estudios estratigráficos, geológicos y paleoecológicos, en el área de Tlaxiaco y Tezoatlán, Oaxaca (Carrasco, 1981; Silva-Pineda et al., 1986a, 1986b, González Torres, 1989). Recientemente se hicieron estudios sobre las plantas fósiles del Jurásico Medio procedentes de nuevas localidades de las regiones de Santa María Yucuquimi, de Chalcatongo y San Andrés Yutatio en el mismo estado de Oaxaca (Arambarri y Silva-Pineda, 1987; Silva-Pineda, 1990; Silva-Pineda y Arambarri, 1991). Cabe señalar que no existe hasta ahora una descripción de la flórula Jurásica de la región de San Miguelito, por lo que este trabajo constituye la primera aportación al respecto.

Marco geológico

Las rocas que contienen las plantas estudiadas corresponden a la parte basal del grupo Tecocoyunca (Formación Zorrillo) (Ruiz Marín, informe inédito). Estos sedimentos se estudiaron en la sección San Miguelito al noreste de Santa María Yolotepec, entre Río Cuanana y San Miguel Ixcatlán.

El grupo Tecocoyunca fue denominado "Capas Tecocoyunca" (Guzmán, 1950). Erben (1956) divide estas capas en tres unidades, continental, transicional y marina y las llamó grupo Tecocoyunca, el cual quedó constituido en la base a la cima en cinco formaciones: Zorrillo, Taberna, Simón, Otatera y Yucuñuti.

Algunos autores señalan la dificultad que existe en adoptar la división designada por Erben, describiéndola en forma generalizada y la consideraron como Formación Tecocoyunca (Alencaster, G., 1963; González Torres, 1989).

El grupo Tecocoyunca sobreyace concordante y transicional al conglomerado Cualac del Aaleniano-Bajosiano y subyace de igual fonna a los sedimentos de la Formaclón Chimeco del Jurásico Superior (Oxfordiano) (González Torres, 1989).

En la sección de San Miguelito el contacto inferior no se observa, mientras que la cima es concordante y transicional con rocas del Jurásico Superior (Formación Chimeco) (Ruiz Marín, informe inédito).

Litológicamente la Formación Zorrillo consiste en limolita y arenisca con abundantes concreciones, la coloración es cafe rojiza a guinda por oxidación y gris oscuro por la presencia de carbón, la estratificación varía de media a gruesa. La secuencia en la sección se caracteriza por los horizontes de planta y carbón (Ruiz Marín, informe inédito).

Localizac1ón y acceso del área de estudio

La zona bajo estudio se encuentra en el Municipio de Santa María Yolotepec, que forma parte de la porción noroccidental del estado de Oaxaca, dentro del Distrito de Tlaxiaco, en la región denominada como la Mixteca.

Los límites geográficos del área a analizar los marcan las coordenadas 97°31' y 97°27' de longitud oeste y 16°52' y 16°57' de latitud norte.

El municipio de Santa María Yolotepec engloba a pequeños poblados como San Miguelito Ixcatlán y Yolotepec de la Paz (Figura 1).

La principal vía de comunicación de esta región la constituye la carretera federal 190, conocida también como carretera panamericana o Cristóbal Colón, la cual comunica a las ciudades de México y Oaxaca. A partir de esta carretera se desprenden varios caminos, tanto pavimentados como de terracería que comunican a los diferentes poblados de la Mixteca Oaxaqueña (Figura 1).

Las vías de acceso a partir de la Ciudad de México la constituyen las carreteras federales 190 y 125, ambas convergen en Huajuapan de León con procedencia de Cuautla, Izúcar de Matamoros, Acatlán y Puebla-Tehuacán, respectivamente(González-Torres, 1989).

A partir de Huajuapan de León se sigue la carretera federal 190 con destino a Oaxaca, desviándose en Teposcolula por la 125 hasta llegar a Tlaxiaco, se continúa por camino de terracería transitable todo el año hasta Chalcatongo de Hidalgo, y de ahí hacia Santiago Yosondúa. En este último sitio existe un camino que va a Santo Domingo Ixcatlán; poblado que comunica a San Miguel a través de la brecha (Figura 1).

Morales-fig01.jpg)

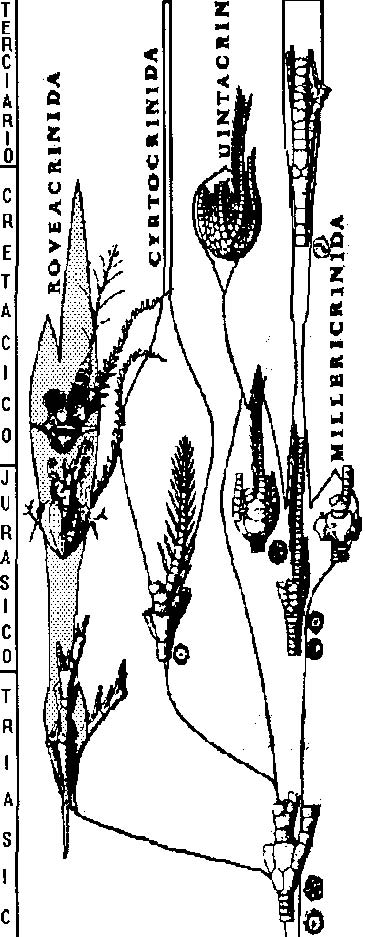

Edad de la flora

La flora aquí descrita es poco variada para permitir la determinación de una edad precisa, sin embargo puede sugerir una edad de Jurásico Medio ya que es similar a las floras que se desarrollaron durante este periodo en otras localidades del grupo Tecocoyunca, y de la Formación Tecomazúchil. La mayor parte de las especies citadas en este trabajo, están presentes en afloramientos Jurásicos (Jurásico Inferior y Medio) de México, particulannente Piazopteris branneri (White) Lorch que también se conoce de rocas jurásicas de otras regiones del mundo, Jurásico Inferior y Medio de Cuba (Areces Mallea, 1990), Jurásico Inferior de Honduras (Delevoryas y Srivastava, 1981), Jurásico Inferior de Egipto (Ash, 1972), Jurásico Inferior de Israel (Lorch, 1967) y Cretácico Inferior de Brasil (White, 1913). Algunos elementos de cicadofitas también están presentes en el Jurásico Inferior y Medio, con una amplia distribución geográfica (cosmopolitas), entre ellos los géneros Zamites, Otozamites, Pterophyllum, Ptilophyllum y Williamsonia, estos géneros tienen un alcance estratigráfico del Triásico Tardío al Cretácico Temprano, pero se les encuentra con frecuencia en rocas continentales del Jurásico Medio.

La edad del Jurásico Medio Bajociano Superior Calloviano, se basa principalmente en las determinaciones de invertebrados marinos (amonitas y pelecípodos) lo cual concuerda con lo establecido por Erben op cit. Y otros autores en la denominada "Cuenca de Tlaxiaco".

Esta unidad es correlacionable en tiempo con la Formación Tecomazúchil que aflora en el sur del estado de Puebla y con la formación Todos Santos del sureste de México.

Implicaciones paleoclimáticas

La composición paleoflorística ayuda en la interpretación de climas antiguos, bajo los cuales crecieron las plantas. En el caso de la flora obtenida en regiones cercanas a San Miguelito, la cual consiste en restos mal conservados de equisetales y helechos (Matoruaceae) sugieren un clima cálido y húmedo, ya que sus representantes actuales se desarrollan en este clima, las matoniaceas actuales están restringidas a la región de Malasia; aunque las cicadofitas que son dominantes en este material, actualmente viven en áreas ligeramente secas, son características de climas tropicales y subtropicales.

En cuanto al ambiente de depósito, algunos autores, basados en la información litológica y en las características paleontológicas consideran que las plantas fueron depositadas en un ambiente continental con variación lagunar (Ruiz Marín, informe inédito).

La vegetación se desarrolla en tierras bajas, criterio reforzado por la escasez de coníferas (Person, 1976; González Torres, 1989), únicamente se cuenta con la especie Noeggerathiopsis hislopi.

Sección San Miguelito

| Descripción de la base a la cima | ||

| AFLORAMIENTO | PETROGRAFIA | ESPESOR |

| A-303 RUM-I85 A-305 RUM-188 |

Constituido por andesitas porfídicas, tobas de composición intermedia y cenizas volcánicas | 35 mts. |

|

A-305 RUM-188 |

Limolitas carbonosas, areniscas de grano fino (sub-litarenitas) inmaduros, matriz arcillosa-sericítica con restos de plantas que gradúan a areniscasgruesas y microconglomerados (litarenitas), constituidos por fragmentos de rocaígnea extrusiva, metamórfica (gneis) y cuarzo. Se intercalan horizontes de carbón de 30, 50 y 70 cms. | 55 mts. |

| A-308 RUM-191 A-334 RUM-204 |

Areniscas de grano medio a grueso (sub-litarenitas) constituídas por fragmentos de roca ígnea y metamórfica, cuarzo y feldespatos, madurez textural pobre, matriz arcillosa-sericítica (por alteración) con óxidos de Fe. Se intercalan conglomerados (litarenitas), finos constituídos principalmente por fragmentos de roca metamórfica (gneis), con matriz arenosa media a gruesa, de cuarzo y escasos feldespatos con arcilla y óxidos de Fe. | 310 mts. |

| A-334 RUM-204 A-350 RUM-209 |

Limolitas y lutitas carbonosas, con intercalaciones de areniscas de grano medio a grueso (sub-litarenitas), de fragmentos de roca metamórfica (gneis), cuarzo y feldespatos, matriz arcillosa carbonosa con óxidos de FE (Hematizada). Se tienen horizontes de carbón de 10 a 20 cm., impresiones de hojas y tallos. Hacia la cima las areniscas son de grano grueso a conglomeráticas y predominan los fragmentos de roca metamórfica (litarenitas). | 305 mts. |

|

Total espesor medido El espesor medido para esta unidad fue de 705 mts., sin embargo, en vista de que se encuentra muy plegaday afallada, se considera que el espesor representativo es de 422 mts. |

705 mts. |

La columna estratigráfica fue medida por geólogos de la Brigada Geológica N° 22 de Petroleos Mexicanos

PALEOBOTÁNlCA SISTEMÁTlCA

División Pterophyta

Orden Filicales

Familia Matoniaceae

Género Piazopteris Lorch, 1967

Piazopteris branneri (White) Lorch

(Lám. 1, Fig. 1; Lám. 2, Fig. 3)

(Ver sinonimia en Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)

Observaciones: Los fragmentos de pinas aquí revisados miden de 3.0 a 5.0 cm de longitud por 1.8 a 2.5 cm de anchura, las pínulas miden 4.0 mm de longitud por 3.0 mm de anchura en la región distal de la pina y 1.5 cm por 3.0 mm en el resto de la pina. El raquis secundario mide 0.5 mm a 1.0 mm de ancho.

Wleland (1914-1916) descubrió escasos elementos como Alethopteris oaxacensis. White examinó las láminas de estos ejemplares oaxaqueños y opinó que su aspecto es alethopteroideo y de apariencia mesozoica (Wieland, 1914-1916, p. 126). Pinas de este tipo fueron descritas como Alethopteris branneri del Jurásico Medio-Cretácico de Brasil (White. 1913); como Phlebopteris branneri (White), del Jurásico de Israel (Lorch., 1963) corno Phlebopteris cubensis del Jurásico Inferior y Medio de Cuba (Vakhrameev, 1966) y como Piazopteris branneri de rocas situadas entre la parte basal del Jurásico Medio (Bajociano) y sedimentos que contienen una flora del Jurásico Temprano de Israel (Lorch, 1967). Ash (1972) cita a la misma especie del Jurásico Inferior de Egipto, P. branneri (White) Lorch también se reporta de Francisco Morazán, en la parte central de Honduras (Delevoryas y Srivastava, 1981) y en un estudio reciente de Areces-Mallea (1990), la describe ampliamente del Jurásico Inferior y Medio de la Formación San Cayetano en la parte occidental de Cuba.

Lámina I.Morales-fig02.jpg)

FIg. 1 Piazopteris branneri (White) Lorch IGM-PB-(X1.5); Fig. 2. Otozaimites hespera Wieland lGM-PB-(X1); Fig. 3 Zamites lucerensis (Wieland) Person y Delevoryas IGM-BP-(X1), Fig .4 cf Zamites tribulosus (Wieldand) Person y Delevoryas lGM-PB-(X1); Figs 5-6. Zamites sp. 5) IGM-PB.(X1). 6) IGM-PB-(X2); FIgs. 7-8. Ptilophyllum acutifolium Marris, 7) IGM-PB-(X1), 8) IGM-PB-(X1); Figs. 9-10. Williamsonia netzahualcoyollii Wieland. 9) lMG-PB-(X1). 10) (X2): Fig 11. Pterophyllum sp. lMG-PB-(X1).

Lámina 2Morales-fig03.jpg)

Figs. 1-2. Noeggerathiopsis hislopi (Bunbury) Feistmanel, Fragmentos de hojas grandes mostrando los nervios 1) IGM-BP-(X1). 2) lGM.PB. (X1); Fig. 3. Piazopteris branneri (White) Lorch IGM-PB-(X2); Fig. 4. Zumites oaxacensis (Wieland) Penan y Delevoryas lGM-PB-(X1), fronda grande. incomplera mostrando la inserción de las pinas al requis.

En México esta especie ha sido descrita de las formaciones Rosario y Zorrillo de Oaxaca (Wieland, 1914-1916; Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984, 1991), así como en otras localidades jurásicas, en la Formación Tecomazúchil, de la región de Tecomatlán, Puebla (Silva Pineda, 1969) y en el subsuelo de una región de Tampico, Tamaulipas (Flores, 1974).

División Cycadophyta

Orden Bennettitales

Género Otozamites Braun, 1842

Otozamiles hespera Wieland

(Lámina 1, Figura 2)

(Ver sinonimia en Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)

Observaciones: Los fragmentos de frondas revisadas miden de 4.6 a 9.0 cm de longitud y de 2.8 a 5.5 cm de anchura en la parte media de la fronda. Las pinas miden de 2.2 a 3.5 cm de largo y de 3.0 a 5.0 mm de ancho. El raquis mide de 1.0 a 2.0 mm de ancho.

Otozamites hespera es una especie que está bien representada en el Jurásico de México, ha sido descrita desde que Wieland estudió la flora procedente de la barranca del Río Consuelo, en el noroeste del estado de Oaxaca (Wieland, 1913,p. 264; 1914-1916,p. 49) y en investigaciones posteriores se le describe detalladamente (Person y Delevoryas, 1982; SilvaPineda, 1984, 1990). Tiene una amplia distribución principalmente en las formaciones Rosario y Zorrillo que afioran en el estado de Oaxaca (Wieland, 1914-1916; Person, 1976; Silva Pineda, 1984; Arambarry y Silva Pineda, 1987, 1991); se cita de la Formación Tecomazúchil del sur del estado de Puebla (Silva Pineda, 1969), de la Formación Huayacocotla en el estado de Veracruz (Díaz Lozano, 1916), en una localidad situada en el camino que va de Chipalcingo a Tlapa, en el noroeste de Guerrero (Silva Pineda y González Gallardo, 1984), así como el Triásico Superior de la región de Zacualtipán. TIahuelompa, Hidalgo, al noreste de SanMateo, Veracruz (Silva Pineda, 1963).

Se encontró un ejemplar de O. hespera asociada con una coniferofita del género Brachiphyllum en el área de Cualac, en la porción nororiental del estado de Guerrero (Silva Pineda, 1988), y se comenta la presencia de esta especie en otras localidades de México, además de Oaxaca, donde se encuentra ampliamente distribuida.

Wieland (1914-1916) al describir esta especie señaló dos variaciones: O. hespera var. latifolia y O. hespera varo intermedia en realidad existe una gran semejanza entre la variedad latifolia y los ejemplares que considera como O. hespera. La var. intermedia difiere del resto de los ejemplares, en la morfología de frondas y pinas; las pinas son cortas, anchas y de ápices redondeados, por lo que se incluye dentro de la especie Zamites lucerensis (Person y Delevoryas, 1982).

O. hespera es semejante a Ischnophyton iconicum, especie que describe Delevoryas y Hope (1976), de la flora del Triásico Superior de Carolina del Norte.

La diferencia fundamental que separa al género Otozamites de otros géneros afines, es la inserción de las pinas al raquis, misma que se realiza en la superficie adaxial, así como por la forma de la base de las pinas que es asimétrica, el lóbulo basal superior es más pronunciado que el inferior y se inserta por medio de una callosidad basal (Stewart, 1983).

El género Otozamites está presente en el Jurásico de varias regiones del mundo, entre las que se cita Rajmahal Hills de la India (Feistmantel, 1877), Yorkshire, Inglaterra (Harris, 1969); y Grahamland de Antártica (Halle, 1913). Recientemente Kimura y Ohana (1988) lo mencionan del Jurásico Tardío de Japón, Van Conijnenburg y Van DerBurg (1989) del Kimmeridgiano (Jurásico Superior) de Culgower, Sutherland, Escocia y Gee (1989) del Jurásico Tardío-Cretácico Temprano de Hope Bay Antártica.

Localidad. Noroeste de San Miguelito, estado de Oaxaca.

Afloramiento (AF) 307, muestra RUM 190.

Género Zamites Brongniart, 1820

Zamites lucerensis (Wieland) Person y Delevoryas

(Lámina 1, Figura 3)

(Ver sinonimia en Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)

Observaciones: el único ejemplar consiste en una fronda que mide 7.1 cm de longitud por 2.1 cm de ancho en su porción central. El raquis mide 1.0 mm de anchura, las pinas de 9.0 mm a 1.1 cm de longitud y de 5.0 a 6.0 mm de anchura.

Zamites lucerensis fue descrita originalmente por Wieland(1914-1916) como Otozamites reglei var. Lucerensis y var. oaxacensis.

La revisión del material de Wieland reveló una gran semejanza entre dos variedades, las cuales fueron citadas dentro de la sinonimia de O. reglei (Barale y Contini, 1973). Esta especie es comparada. con O. parviauriculata del Jurásico Superior-Cretácico Inferior de la Provincia de Santa Cruz, Argentina (Menéndez, 1966).

Z. lucerensis está presente en varias localidades de México, entre ellas se cita la ladera meridional del cerro del Lucero, a lo largo del Río Mixtepec, en el Río Consuelo y en el Río Tlaxiaco, en la porción nororiental del estado de Oaxaca (Wieland, 1914-1916), en las formaciones Rosario, Zorrillo y Simón (Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984), así como en la Fonnación Tecomazúchil, en el sur de Puebla (Silva Pineda, 1969) y en la región Ayuquila y Ayuquililla, en los límites de los estados de Oaxaca y Puebla y recientemente se le cita de la región de Chalcatongo, en la parte centro-oeste de Oaxaca (Silva Pineda, 1990).

El género Zamites tiene una amplia distribución geográfica, pues ha sido reportada del Jurásico de varias regiones del mundo desde hace mucho tiempo, de Rajmahal Hill en India (Feistrnantel., 1877), Yorkshire, Inglaterra (Harris, 1969), Argentina (Archangelsky, 1970) y recientemente se cita del Jurásico Superior (Kimmeridgiano) de Culgower, Sutherland, Escocia (Van Konijnenburgh y Van DerBurg, 1989), del noroeste del Japón (Kimura y Ohana, 1989) y del Jurásico Tardío-Cretácico Temprano de Hope Bay Antártica (Gee, 1989).

Localidad: El ejemplar fue colectado de una localidad situada al norte de San Miguelito, Oaxaca.

Zamiles oaxacensis (Wieland) Person y Delevoryas

(Lámina 2, Figura 4)

(Ver. sinonimia en Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)

Observaciones: El material revisado consta de un fragmento de fronda grande que mide 16.0 cm de longitud por 12.0 de anchura. El raquis mide 1.0 a 2.0 mm de ancho. Las pinas alcanzan de 6.0 a 6.5 cm de largo y de 6.0 mm a 1.5 cm de ancho. El ejemplar es idéntico a los considerados por Wieland (1914-1916) como Otozamites oaxacensis y posteriormente como Zamites oaxacensis por Person y Delevoryas (1982), quienes observan en los ejemplares características del género Zamites, como las bases simétricas de las pinas, los bordes basales igualmente desarrollados y unidos al raquis por un engrosamiento en la base central de la base, en cambio el género Olozamites tiene la base de las pinas asimétricas, el borde basal superior más desarrollado y se unen al raquis por el borde basal inferior. Z. oaxacensis se ha comparado con Z. gigas del Jurásico de Yorkshire, Inglaterra, pero se les ha diferenciado en que la especie mexicana tiene las pinas más anchas (person y Delevoryas, 1982).

Z. oaxacensis está presente en las formaciones Rosario y Zorrillo en la parte noroeste del estado de Oaxaca. El género Zamiles está bien distribuido en el Jurásico del sur de México y en varias regiones del mundo.

Localidad: Los ejemplares provienen de una región localizada al noroeste de San Miguelito, estado de Oaxaca.

cf. Zamites tribulosus (Wieland) Person y Delevoryas

(Lámina 1, Figura 4)

(Ver sinonimia en Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)

Observaciones: La identificación se basa en una fronda incompleta muy semejante a Zamites tribulosus. El fragmento de la fronda mide 8.0 cm. de largo por 4.0 cm de ancho, las pinas alcanzan una longitud de 2.5 a 2.8 cm por 1.2 a 1.4 cm de anchura. El raquis mide de 2.0 a 3.0 mm de ancho. Esta especie fue originalmente descrita por Wieland (1914-1916) a la que llamó Otozamites tribulosus, posterionnente se le dio el nombre de Zamites tribulosus (Person y Delevoryas, 1982). Actualmente las especies Otozamites paratipus y O. juarezi son consideradas dentro de la sinonimia de Z. tribulosus por Person y Delevoryas (1982), quienes también señalan la semejanza que existe entre esta especie y Z. oaxacensis de la que se puede diferenciar en que las pinas son más grandes, más anchas y con ápices agudos en la última especie.

Localidad: Los ejemplares provienen de San Miguelito y de una localidad situada al noroeste de esta población en el estado de Oaxaca.

Zamites sp.

(Lámina 1, figura 5, 6)

Descripción: Fronda incompleta, no se aprecian ni en el ápice ni en la base de ésta; solamente se observa el borde entero de las pinas y en algunas, los ápices y las bases que muestran su inserción con el raquis.

Dimensiones: Las frondas miden de 4.0a 5.0 cm de largo y de 3.0 a 4.0 cm de ancho, las pinas miden de 2.0 a 3.5 cm de largo por 3.0 a 4.0 mm de ancho.

Observaciones: Aunque los ejemplares están incompletos y mal conservados, la clásica inserción al raquis es característica del género Zamites. No se aprecian nervaduras con claridad, pero tienen semejanza con la especie Z. tribulosus, en la fronda de la pina, que manifiesta un tenue resto del inicio de la nervadura, los nervios salen desde el punto de inserción y se hacen paralelos en el resto de la pina.

Localidad: Área de San Miguelito, Oaxaca. (AF)-307, RUM-190.

Genero Ptilophyllum Morris 1840

Ptilophyllum acutifolium Morris

(Lámina 1, Figura 7,8)

(Ver sinonimia de Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)

Observaciones: Los fragmentos de frondas conservadas miden 3.0 ó 4.0 cm de longitud por 3.5 a 4.5 cm de anchura las pinas alcanzan de 1.5 a 2,0 cm de largo por 2.0 ó 2.5 mm de ancho. El raquis mide 1,0 mm de ancho.

Ptilophyllum acutifolium está presente en varias localidades jurásicas de los estados de Puebla, Guerrero y Veracruz, siendo muy abundante en la parte noroeste y centro-oeste del estado de Oaxaca (Silva Pineda, 1969,1984, 1990; Person y Delevoryas, 1982), Wieland (1914-1916) describió a Ptilophyllum acutifolium de la región del Consuelo, estado de Oaxaca con 2 variedades; P. acutifalium var. maximum Feistmantel para las fonnas grandes y P. acutifolium var. minor para las formas pequeñas.

Posterionnente el material de Wieland fue revisado y en él se advierte una serie gradual entre el tamaño de las frondas, por lo que se pensó podría tratarse de frondas en diferentes estados de crecimiento (Silva Pineda, 1984).

Base y Kasat (1972) hacen una revisión del género Ptilophyllum en la India y señalan para P. acutifolium pinas al margen recto o falcado, ápice agudo y se fijan al raquis formando ángulos agudos o rectos, Stewart (1983) muestra el esquema de una fronda de PtilophyIlum que concuerda con el ejemplar aquí descrito.

En recientes investigaciones el género Ptilophyllum se menciona de otras regiones del mundo, en el Jurásico Superior (Kimeridgiano) de Escocia (Van Konijnenburg y Van DerBurgh, 1989), Jurásico Tardío del noreste de Japón (Kimura y Ohana (1989). Kimura, Okubo y Miyabashi (1991) hacen un estudio cuticular de hojas de Ptilophyllum del Cretácico Inferior de Japón. Gee (1989) cita este género del Jurásico Tardío-Cretacico Temprano de la Antártida, mientras que Ash y Basinger (1991) lo describen del Triásico Superior del Archipiélago Ártico.

Localidad: Área de San Miguelito, Oaxaca (Af)-307, RUM-I90.

Género Pterophyilum Brongniart, 1828

Pterophyllum sp.

(Lámina 1, Figura 11)

Descripción: Fragmento de fronda mal preservada que probablemente corresponde a la parte central de ésta. La inserción de las pinas al raquis es por todo el ancho de la base.

El raquis presenta estrías longitudinales bien marcadas. Las pinas son rectas, con bordes enteros, ápices redondeados, ligeramente más anchas hacia la base, y están dispuestas en ángulos de 500 a 600 sobre el raquis.

Dimensiones: La fronda incompleta mide 8.5 cm de longitud por 2.2 cm de anchura, las pinas alcanzan de 2.7 a 2.9 cm de largo y de 1.0 a 1.2 cm de ancho. El raquis mide 1.0 mm de ancho.

Observaciones: El género Pterophyilum está presente en el Jurásico de México. Wieland (1914-1916) describió tres especies en este género, provenientes del Consuelo, Oaxaca, basada en elementos mejor observados, Pterozamites (Pterophyllum) munsteri, P. (Pterophyllum) angulifolius y Pterophyllum cf. contiguun; los tres ejemplares son muy semejantes entre sí, por lo que son considerados como una especie, siendo incluidos en la sinonimia de Pterophyilum sp. por Person y Delevoryas (1982).

En el Triásico Superior de Zacualtipán, Hidalgo, se describe la especie Pterophyllum longifolium Brongniart (Silva Pineda, 1963).

Los aspectos morfológicos observados en el ejemplar aquí descrito, a pesar de ser muy fragmentario, permiten su determinación como Pterophyllum sp.

El género Pterophyllum se considera cosmopolita, se encuentra en varias regiones del mundo como Inglaterra (Harris, 1969), India (Freistmantel, 1877), Argentina (Archangelsky, 1970).

Recientemente se citadel Kimeridgiano de Escocia (Van KOIÚjnenburg y Van DerBurg, 1989), Triásico Superior de la Cuenca Sverdrup del Archipiélago Ártico (Ash y Basinger, 1991).

Localidad: El ejemplar proviene de San Miguelito, estadode Oaxaca. (AF)-307,RUM-390.

Género Williamsonia Carruthers, 1870

Wiliiamsonia netzahualcoyotlii Wieland

(Lámina 1,Figuras 9, 10)

(Ver sinonimia en Persen y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1984)

Observaciones: El ejemplar revisado consiste en la frutificación de una cicadofita representada por un cono que mide de 2.5 a 3.0 cm de diámetro.

Williamsonia netzahualcoyotlii es una especie abundante en las rocas jurásicas del Estado de Oaxaca, pero también está presente en los estados de Puebla y Guerrero. Los conos que describió Wieland (1914-1916) como W. ipalnemoani tienen la superficie apical idéntica a la de los conos de W. netzahualcoyotlii, por lo que se considera que pertenecen a la misma especie. Delevoryas y Gould (1973) señalan que las brácteas de esta especie son similares a las de W. huitzilopochtlii. Recientemente Velasco (1990) hace un estudio de material procedente de la Cañada del Ajo, en la porción oriental del Grupo Tecocoyunca, cerca de Mexquiapan en el sur de Puebla, de donde reporta la presencia de W. netzahualcoyotlii, lo que indica que esta especie estuvo bien distribuida durante el Jurásico Medio en lapaleocuenca Guerrero-Oaxaca-Puebla.

El género Williamsonia también está presente en el Jurásico de otras regiones del mundo, recientemente se cita del Jurásico Tardío de Escocia (Van Konijnenburg y Van DerBurg, 1989) y del noreste de Japón (Kimura y Ohana, 1989). Gee (1989) lo describe del Jurásico Tardío-Cretácico Temprano de Hope Bay, en Antártica.

Localidad: Elejemplar proviene de la parte centro-oeste de Oaxaca, cerca del poblado de San Miguelito (AF) 307, RUM-l90.

División Coniferophyta

Orden Cordaitales (?)

cf. Neoggerathiopsis hislopi (Bunbury) Feistmantel

(Lámina 2, Figuras 1,2)

Observaciones: La identificación se basa en escasos ejemplares incompletos con la región apical de las hojas ausentes. Miden de 7.0 a 10.0 cm de largo y de 3.0 a 4.0 cm de ancho, en la parte más ensanchada de la hoja.

Neoggerathiopsis hislopi es una especie bien representada en varias localidades del Jurásico Medio de Oaxaca, Wieland (1914-1916), ilustra algunos especímenes de la Barranca del Río Consuelo, en la parte noroccidental de Oaxaca, colectados por él. Person y Delevoryas (1982) obtuvieron de nuevas colectas, algunos ejemplares de esta especie y hacen una descripción más completa de N hislopi basados en el material proveniente del Arroyo del carrizo y Arroyo Santa Catarina del grupo Tecocoyunca (Formación Zorrillo), así como en los ejemplares colectados por Wieland.

Localidad: El material proviene de una región situada al noroeste de San Miguelito, estado de Oaxaca.

Discusión

Esta tafoflórula se ha comparado con las plantas de otras localidades jurásicas de México. Person (1976) comparó la flora de Oaxaca con las floras jurásicas de otras regiones del mundo. Entre ellas algunas que se conocen desde el siglo pasado como las floras de China, Francia, Italia; Rajmahal Hills, y con otras que fueron descritas a principios de este siglo como la flora Jurásica de Yorkshire, Inglaterra; Scoresby Sound, Groenlandia; Japón, etc. Recientemente se ha revisado la flora jurásica-cretácica de Hope Bay, Antártica (Gee, 1989) y se han hecho estudios sobre las plantas del Triásico Superior del Archipiélago Ártico (Ash y Basinger, 1991), encontrándose géneros comunes entre todas estas floras y las de la paleocuenca Guerrero-Oaxaca. Muchas de ellas presentan un aspecto uniforme. También se han comparado las plantas fósiles de Oaxaca y la tafoflórula de San Miguelito con otras floras jurásicas, como la flora jurásica de Montana (EE.UU.), que presenta el género Zamites, la de Canadá donde se citan equisetales y las cicadofitas Zamites, Ptilophyllum, Pterophullum y Williamsonia (Person., 1975), la flora de Alaska (KnowIton, 1914, 1917) que contiene los géneros Otozamites y Zamites, todos ellos presentes en este material. En el Jurásico de Groenlandia (Harris, 1932) se reportan los géneros Equisetum, Pterophyllum, Zamites, Ptilophyllum y Otozamites; Ash y Basinger (1991) describen del Triásico Superior del Archipiélago Ártico los géneros Ptilophyllum y Pterophyllum presentes en San Miguelito.

La flora del Triásico Superior (Rético) de Honduras estudiada por Newberry en 1888, incluye elementos similares a los de San Miguelito, como Zamites, Otozamites, Pterophyllum y Noeggerathiopsis. Delevoryas y Srivastava, (1981) describen a Piazopteris branneri del Jurásico de Honduras, helecho abundante en México. Recientemente Ateces (1990) describió del Jurásico Inferior y Medio de Cuba el mismo helecho, el cual ya había sido reportado como Phlebopteris cubensis (Vakhramcev, 1966). La flora mesozoica de Perú reportada por Berry (1922, 1937, 1939) en estratos del Jurásico, contiene taxa comunes con la flora bajo estudio, entre los que se menciona a Equisetum, Otozamites y Zamites y en la flora jurásica de Argentina se cita a Ptilophyllum, Zamites y Otozamites (Cazaoubon., 1947; Herbst 1965) y Menéndez, 1966).

En Graharnland, en la Antártida se incluye a Zamites, Otozamites, Ptilophyllum, y Wi/llamsonia (Halle, 1913), también descritos en este trabajo. Las plantas jurásicas de las Montañas Transantárticas son mencionadas por Rosler (1977), en su artículo sobre las floras antiguas de Antártica y recientemente Gee (1989) estudió plantas de Hope Bay, Antártica. La flora del Jurásico Medio de la región de Yorkshire, Inglaterra; ha sido estudiada ampliamente por Harris (1961, 1964 y 1969), tiene una semejanza muy estrecha con la aquí estudiada, sin embargo la de Yorkshire presenta una cutícula muy bien conservada, mientras que la fosilización del material de San Miguelito no permitió su conservación. Por esto, los especímenes de Oaxaca se han determinado y descrito sólo en base a la morfología. Los géneros en común entre ambas floras son: Pterophyllum, Zamites, Otozamites, Ptilophyllum y Willimasinia. Seward (1911) describió la flora de la región de Sutherland, Escocia, que fue revisada recientemente por Van Konijnenburg y Van DerBurg (1989), contiene los siguientes géneros en común con San Miguelito: Ptilophyllum, Zamites, Pterophyllum. Otozamites y Williamsonio. Las floras jurásicas de Portugal (Teixeira, 1948) y de Francia (Saporta, 1873); reportan los siguientes taxa comunes con San Miguelito: Otozamites, Pterophyllumm, Zamites, Pelourdea y Williamsonia. Géneros similares existenen Italia (Zign, 1873-1885). Lorch(1976a, 1977b) reporta en dos flórulas del Sinaí e Israel las siguientes plantas en común: Piazopteris branneri y Plilophyllum acutifolium, así como los géneros Otozamites, y W¡lliamsonia. La flora de la región de Rajmahal Hills, India (Feistrnantel, 1877; Seward y Sahni, 1920; Sahni y Rao, 1933) incluye a Pterophyllum, Ptilopyllum, Otozamites, Zamites y Williamsonia.

En la tafoflórula de San Miguelito existe una escasez de coníferas como sucede en general en las floras jurásicas de México. Sin embargo, colectas efectuadas por varios autores (Nathorst, 1899; Weber, 1972; Person y Delevoryas, 1982; Silva Pineda, 1992) han reportado coníferas como PagiophyIlum, Brachiphyllum, Pelordea, Noeggerathiopsis, Araucarioxilon y Podozamites en floras del Jurásico Medio de varias regiones de México.

En cuanto a la ausencia de Ginkgoales en las floras jurásicas de México, se ha mostrado la distribución de estos fósiles por lo general en regiones templadas en el mundo (Dorf, 1958). Muchas de las Gynkgoales fósiles se citan del norte del Trópico de Cáncer, por lo que se piensa que la ausencia de este grupo en las regiones jurásicas de México puede explicarse por su distribución templada.

La flora de San Miguelito muestra ser una típica flora jurásica, pues los grupos de planta megafósiles que la constituyen, son dominantes en rocas de esta edad y con una distribución paleogeográfica amplia durante el periodo jurásico. La flora jurásica de México forma parte de la región ecuatorial, junto con la flora de Cuba, Colombia, Brasil, norte de África (Túnez, Libia) e lsrael (Vakhrameev, 1991).

Bibliografía

Alencáster, G., 1963. Pelecipodos del Jurásico Medio del noroeste de Oaxaca noreste de Guerrero. Univ. Nal. Autón. México, Inst. Geología. Paleontología Mexicana 15, 52p.

Aguilera,J. G., Ordóñez, E. y Buelna, R. J., 1896. Bosquejo Geológico de México; Inst. Geol. Méx. Bol. 4-6, 267 pp.

Arambarri,R G. y Silvia Pineda, A, 1987. Flórula Jurásica de una nueva localidad del estado de Oaxaca. Tesis de Licenciatura. Fac. de Ciencias, UNAM. 65 PP. 9 Lám.

Archangelsky. S., 1970. Fundamentos de Paleobotánica: La Plata, Argentina, Fac. Cienc. Nal. y Mus. Ser. Técnica Didáctica 10,347 p.

Areces-Mallea, AF., 1990. Piazopteris branneri (White) Lorch, helecho del Jurásico-Medio de Cuba. Rev. Soco Méx. Paleont., v. 3, n. 1, p. 25-40.

Ash, S. R, 1972. Piazopteris branneri from the Lower Jurassic, Egipt. Rev Palaeobot. Palynol, v.13,p. 147.154.

Ash, S. R y J. F. Basinger. 1991. A high latitude upper Triassic flora from the Heiberg Formation, Sverdrup Basin, Artic Archipielago. In contributions to Canadian Paleontology, Geological Survey of Canada. Bull. 412, p.101-131.

Barale, G. y Contini, D., 1973. La paléoflore continentale du Bajocien franccomtosis. Etude stratigraphique et paleobotanique du gisement de Pont-les-Moulins. Annales scientifique de Besançon, Ser. 3, fasc. 19, p. 249-253.

Berry, E. W., 1922. The Mesozoic flora of Perú. Johns Hopkins Univ. Stud. Geol., V. 4, p. 45-65. ______1937. Lower Cretaceous plants beneath the flood plain of the Orinoco from the State of Managas, East Venezuela. Johns Hopkins Univ. Stud. Geol. v. 12, p. 108-110.

______1939. The Fossil Plants from Huallanca, Perú, Johns Hopkins Univ. Stud. Geol. v. 13, p. 73-93.

Bose, M N. y Kasat, M L, 1972. The genus Ptilophyllum in India. Palaeobotanist (Lucknow) v.19,n.2,p.115-l44.

Burckhardt, Ch., 1927. Cefalópodos del Jurásico Medio de Oaxaca y Guerrero. Inst. Geol. México, Bol. 47, 108p.

Carrasco-Ramírez, R, 1981. Geología Jurásica del área de Tlaxiaco, Mixteca Alta, Oaxaca. Tesis de Maestría. Fac. de Ciencias, UNAM. 105 p. 15 Lám.

Cazoubon,A. J., 1947.Una nueva flora jurásica en el Cordón de Esquel en el Chubut Meridional. Rev. Soc. Geol. Argentina, v. 2, n. 1, p. 41-58.

Delevoryas, T., 1966. Hunting fossils plants in Mexico. Discovery (Cormecticut), v. 2. n. 1; p. 7-13.

______1968. Jurassic paleobotany in Oaxaca. In Geol. Soc. Amer. Guidebook for the 1968 Arm. Meetings, MexicoCity.p.10-14.

______1969. Glossopterid leaves from the Middle Jurassic of Oaxaca, Mexico. Science, V. 165,p. 895-896.

______1971. Bioticprovinces and the jurassic-cretaceous floral transition. Proc. North America Paleont. Convent. Sept. 1969,part.50.p. 1660-1674.

______1982. A New Conipteris from the Middle Jurassic or Tecomatlán, Puebla, México. Department of Botany. University of Texas, Austin, Texas. p. 71-76.

______y Gould,R. E., 1971. An unusual fossil fructification from the Jurassic of Oaxaca, Mexico. Am. Jour. Bol. v.58, n.7,p.616-620.

______1973. Investigations of North America Cycadeoids; Williamsonian cones from the Jurassic of Oaxaca, Mexico. Rev. Palaebot. Palynol. (Amsterdam Elsevier), v. 15,p. 27-42.

Díaz Lozano,E., 1916. Descripción de algunas plantas liásicas de Huayacocotla, Ver. lnst. Geol. México. Bol. 34, 18 p.

Dorf, E., 1958. The geological distribution of the Gynkgo family. Bull Wagner Tree Inst. of Science, v. 33, n. 1, p.1-10.

Erben. 1956. El Jurásico Medio y Calloviano de México. Cong. Geol. Internal. Monogr. 20, México, 104 p.

Feiistmanted, O. 1877. Jurassic (Liassic) flora of the Rajmahal Group in the Rajhamal Hills. Mem. Geol., Surv. India, Palaeont India ser. 2,pt. 2,p. 53-162.

)'as, T. Hope, R C., 1976. More evidenceforaslender growthhabitinMesozoic cycadophytes. Rev. Palaebct. Palynol. AmsterdamElsevier, v. 21, p. 93-100.

___--'yPerson, C. P., 1975.Mexigl088avaria gen. etap. now; a new genus of gloss:opteid leaves from the Jurassic of Oaxaoa, México. Palaentographica, Bd. 154, Abt.B.p.114-120.

_

_ ~~y~S~.~C. Srivastava, 1981. Jurassic plants tium the De¡.atb'ldd of Francisco Morazán, Central Honduras. . Rllview oí PaIeobotany and Palynology v. 34, p. 345

m.

Flores,L.R, 1974. Datos sobre la bioestatigrafía del Jurásico Inferior y Medio del Subsuelo de la región de Tampico. Tamps. Revista del Instituto Mexicano del Petróleo, p.6-15.

Gee,C.T., 1989. Revisión of the Late Jurassic/Early Cretaceous flora from Hope Bay, Antártica. Palaentolographica Abt..2I3,4-6,p.149-224.

Goozález-Torres, E. A, 1989. Geoología y Paleomagnetismo del área de Tezoatlán, Oaxaca. Tesis de Licenciatura, Fac. de Ingeniería, UNAM 188 p.

Guzmán, E. J, 1950. Geoología del noreste de Guerrero. Bol. Asoc. Mexicana Geol. Petroleros (BAMGP),V 2,N.2, P.95-156.

Halle, T. O., 1913. The Mesozoic flora of Graham Land, Schwedisch Sudpolar Exped. Nordenskjold Wiss. Ergebnesse, 1901-o3,n. 14,p.123. Stockohn.

Harris, T. M., 1932. The Fossil flora of Scoresby Sound, c. Greenland III. Caytoniales, Bennettitales. Medd. om Gronland, v. 85, n. p. 1-138.

_____1961. The Yorkshire Jurassic flora I. Tallophyta and Pteridopllyta. Brit. Mus. Nat. Hist. Lond. 212 p.

_____1964. T.heYorl<shireJurassicllorall. Caytoniales, Cycadales andPteridosperm. Brit. Mus. Nat. Hist. LoDd, 191 p.

____1969. The Yorkshire Jurassic flora III. Bennettitales. Brit. Mus. Nat. Hist. Lond. 186 p.

Herbst, R 1965. La flora fósil de la Formación Roca Blanca, Prov. Santa Cruz, Patagonia. Ópera Lillona v. 12, p.7-101.

Kimura, T. y T. Ohana, 1988. Late Jurassic plants from the Tochikubo Formation (Oxfordian), Somanakamura Group, in the outer zone of Northeast Japan. Bull Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser C. v. 14n. 3,p. 103-133.

______1989. Late Jurassic plants troro the Oginohama Formation,l Oshika Group in the outerzone ofNortheast Japan. Bull. Natn. Sci.Mus.,Tokyo,Ser.C.v.15,n.l, p.I-24.

Kimura, T.,A. OkuboyH. Miyahashi,1991. Cuticular study of Ptilophyllum leaves from the lower Cretaceous Chishi Group, in the outer zone of Japan. Bull, Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser. C. v. 17, n 4, p. 129-152.

Knowlton, F. H.. 1914. The Jurassic Flora of Care Lisburne, Alaska. U.S.G.S. Prof. Pap. 83 D, p. 39-64.

Knowlton, T. H., J917. A Lower Jurassic flora from the upper Matanuska Valley, Alaska. Proc. U,S. Nat. Mus., v. 54, p.451-460.

Larcb. J., 1963. Two fossil floras of the Negev Desert, Makhtesh Ramon and Israel site yield relicts of Jurassic plants. Nat. History Mag. v. 72, p. 28-38.

Lorch. J., 1967a. A Jurassic florule from Sinai. Israel J. Bot., v.16,p.29-37.

_____ I967b. A Jurassic florule of Makhtesh Ramon, Israel. Israel J. Bol. v. 16,p. 131-151.

Menéndez, C. A. 1966, Fossil Bennettitales from the Tico Flora, Santa Cruz Prov. Argentina. Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. (Geol.)v.12,p. 1-42.

Nathorst, A., 1889. Versteinerungen aus dem mexicanisches staat Oaxaca. In Fleix J. y Lenk, H. Beitrage zur Geologie und Palaontologie der Republik Mexico, pt. 2, Stuttgart, Schewizerbat 'sche verl. p. 38-54.

Newbeny,J. S., 1988. Rhaetic plants from Honduras. Amer. J Sci., v. 36,n. 215,p. 342-351.

Oishi, S., 1932a. The Rhaetic plants from the Nariwa District. Prov. Bitch (Okayana Pref.), Japan,J. Fac. Sci. Hokkaido Univ., Sapporo, v. 1, p. 257-379.

Person, C. P., 1976. The Middle Jurassic Flora of Oaxaca, Mexico. The University of Texas, Austin, Texas. 146, p. 27 Iám.

Person, C. P., y Delevoryas, T., 1982. The Midille Jurassic of Oaxaca, Mexico. Palaeontographica, Bd. 180, Abt. B, p.82-119.

Ramírez, S., 1882. Informe a la Secretaría de Fomento como resultado de su exploración a los distritos de Matamoros, Izúcar, Chiaytla y Acatlán en el estado de Puebla y del estudio de sus criaderos de carbón mineral. Anales Minist. de Fomento (México), v. 7, p. 7-97.

Rösler, D., 1977. Antiguas florestas de Antártida. Ciencias Naturaies n 46, p. 3-4.

Ruiz Marín, J.M., (Informe inédito). Prospecto Atoyaquillo, Oaxaca. Inf. Geol. Zona Sur, núm. 1060, Superintendencia operaciones Geológicas.

Sahni, B. and A. R. Roo, 1933. On some Jurassic plants frorn the Rajmahal Hills. J and Prac. Asiatic Soc. Mengal, n. 2,v. 27n. 2,p. 183-208

Saporta, G., 1873. Plantes Jurassiques, Cycadees. Paleontologie Francaise, Ser. 2, v. 2, 352 p.

Seward, A. C., 1911, The Jurassic flora of Sutherland, Trans. Roy. Soc. Edimb, v. 47, n. 4, p. 643-709.

Seward, A. C. y Salmi, B. 1920. Indian Gondwana plants. Mem. Geol. Survey India, Palaeont. Indica n. S., v. 7, 54p.

Silva Pineda, A., 1963. Plantas del Terciario Superior del estado de Hidalgo. Univ. Nal. Autón. México. Inst. Geol. Paleont. Méx. 18,25 p.

_____1969. Plantas fósiles del Jurásico Medio de Tecomatlán, estado de Puebla. Univ. Nal. Autón. México, Inst. Geol. Paleont. Méx. 27, pt. 1, 77 p.

_____1970. Plantas fósiles del Jurásico Medio de la Región de Tezoatlán, Oaxaca. México, D.F., Soc. Geol. Méx. Libro-Guia. México-Oaxaca. p.129-243.

____1984. Revisión Taxonómica y Tipificación de las plantas Jurásicas colectadas y estudiadas por Wieland (1914) en la región de El Consuelo, Oaxaca Univ. Nal. Autón. México. Inst. Geol. Paleont. Méx. 49, 104p. 31Lám.

Silva Pineda, A y González G.S.,1984.Tafoflórula jurásica de la región de Chilpancingo-Tlapa, en el noreste del estado de Guerrero, México. Memoria III Congreso Latinoamericano de Paleontología, p. 200-206.

Silva Pineda, A, B. E. Buitrón y R. R. Carrasco, 1986a Bioestratigrafía del Jurásico de la región de Tlaxiaco, Oaxaca. VIII Convención GeológicaNacional, Soc. Geol. Mexicana, p. 84.

_____1986b. Consideraciones paleoecológicas de las formaciones Zorrillo-Taberna (?Aaleniano-Batoniano) en la región de Tlaxiaco, Oaxaca. VI Coloquio sobre Paleobotánica y Palinología, p. 45.

Silva Pineda, A. y S. González Gallardo, 1988. Algunas Bennetittales (Cycadophyta) y Coniferales (Coniferophyta) del Jurásico Medio del área de Cualac, Guerrero. Univ. Nal. Autón. México, Inst. Geología., Revista v. 7, núm. 2, p. 244-248.

_____1990. Flora Fósil del Jurásico Medio de la Región de Chalcatongo. en el suroeste del estado de Oaxaca. Rev. Soc. Méx. Paleont. v. 2,n. 2,p. 7-15.

Silva Pineda,A y Arambarri,R G.,1991. Flora Jurásica de San Andrés Yutatio en el noroeste de Oaxaca. Rev. Soc. Geol. Méx. Paleont. v. 4,p. 57-61.

Stewart, W. N., 1983. Paleobotany and the Evolution of Plants. Cambriadge University Press., 405 p.

Teixeira, C., 1948. Flora Mesozoica Portuguesa, I. Servo Geol. Lisboa, 118 p.

Vakhrameev, V.A, 1966. Primer descubrimiento de flora del Jurásico de Cuba. Rev. Tecnológica, v. 2, p. 22-25.

____1991. Jurassic and Cretaceous floras and the climates of the earth. Cambridge University Press, 318p.

Van Konijnenburg-van Citterty vanderBurg, 1989. The flora from the Kimrneridgian (Upper Jurassie of Culgower, Sutherland, Scotland. Review of Palaeobotany and Palynology 61,p.1-51

Velasco, P., 1990. Tafoflora del Jurásico Medio de la Cañada del Ajo, sur de Puebla, México. Rev. Soc. Mexicana Paleontología, v. 2,n. 2,p. 17-29.

Ward, L F. 1989. The Geographical distribution of Fossil Plants. U. S. Geol. Surv. Ann. Repl. 8. pp:663-960.

White, D., 1913. A new fossil plant from the State of Bahia, BraziL Am. Jour. Sei. v. 35,p. 633-636.

Weber, R, 1972. Las vegetaciones maestrictuana de la Fonnación Olmos de Coahuila, México. Bol. Mexicana, v.33,n.1,p.5-19.

Wieland, G. R., 1909. The Williamsonias of the Mixteca Alta. Bol. Gaz.48.427-441.

_____1911 On the Williamsoni¡an Tribe. Am. Journ. Sci.. v.32,p.433-472.

_____1912. La Flora Fósil de la Mixteca Alta. Bol. Soc. Geol. Méx. v. 8. Ej. 1, p. 8 (Resumen).

_____1913. The Liassic flora of the Mixteca Alta of Mexico. its composition, age and source. Am. JourN. Sci.,v. 36,p.251-281.

_____1914-1916. La Flora Liásica de la Mixteca Alta. lnst GeoL Méx. Bol. 31. 165 p. 50 lám.

_____1926. The El Consuelo Cycadeoids. Bol. Gaz., v. 81p.72-86.

_____1929. A New CyCad from The Mariposa Slates. BulL. DepT. Geol. SCi. Univ. Calif. Berkeley. v. 17, n. 12. p.303-323.

Zigno, B. A., 1873-1885. Flora fossilis formations Oolithicae, Le piante fossili, v. 2, p. 1-95. Padova.

|

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA MEXICANA, V. 52, n. 3, (2000), 43-51 http://dx.doi.org/10.18268/BSGM1995v52n3a5 |

|

Pseudofulgurita El Rosario: Un agregado vítreo exótico en el Estado de Hidalgo

Luis Enrique Ortiz Hernández1,2 e Israel Hernández Pérez3

1Consejo de Recursos Minerales, Gerencia de Investigación Aplicada. Blv. Felipe Ángeles s/n km 93.5 Col. Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca, Hgo.

2Sección de Estudios de Posgrado e Investigación IPN, ESIA-Unidad Zacatenco. Ed. No. 12, 3er. Piso, Apdo. Postal 75-136, México, D.F.

3Consejo de Recursos Minerales, Gerencia de Geofísica. Blv. Felipe Ángeles s/n km 93.5 Col Venta Prieta, C.P. 42080, Pachuca, Hgo.

Resumen

Varios fragmentos de pseudofulgurita, siendo el mayor denominado El Rosario de 6.475 kg, encontrados el día 21 de Mayo de 1995, en el Ejido El Rosario, cerca de Tepatepec, estado de Hidalgo. El sitio del hallazgo es un terreno de cultivo ubicado en las coordenadas geográficas 99°05' de latitud norte y 20° 15' de longitud oeste. Megascópicamente el fragmento estudiado tiene un aspecto vítreo de color verde olivo y brillo resinoso con abundantes oquedades y escasas esferas metálicas gris acero, rodeado por una coraza gris negruzca de aspecto escoriáceo, parcialmente brechada y conteniendo estructuras tubulosas.

El peso especifico promedio del agredado vítreo es de 2.548. Su análisis mineralógico muestra que la parte vítrea está formada de un vidrio sílicoalumninoso (n>1.537), con estructura brechoide, conteniendo esferas metálicas de silícidos y microcristales subedrales de dinopiroxeno. En la parte escoriácea que recubre la parte vítrea se identificó a polimorfos de la sílice (cuarzo, tridimita, cristobalita) y plagioclasa, asi como impregnaciones de portlandita, calcita e hidróxidos de calcio.

Los análisis químicos de roca total muestran un enriquecimiento en componentes refractarios tales como SiO2 y Al2O3 y valores menos importantes de Na2 K2O1, CaO, FeO y TiO2, que representa la composición química del material arcilloso y limoso del suelo a partir del cual se formó la pseudofulgurita. La evidencia muestra que el origen de ésta se debió a la descarga eléctrica producida por la ruptura de una línea de alta tensión (13,000 volts) que impactó la superficie del terreno de cultivo.

Palabras clave: Pseudofulgurlta, caracterización mineralógica. composición quimica. estado de Hidalgo, México.

Abstract

El Rosario pseudofulgurita (6.475 kg) and other small vitreous fragments, were recovered May 21st, 1995, in Ejido El Rosario, near Tepatepec, Hidalgo state (99" 05' N and 20° 15' S). A brecciated and tubular structure formed by a green siliceous and aliminous glass with n> 1.537 and a specitie gravíty of 2.548 are the characteristics of the biggest fragment. It ¡nclude gray metalic spheres of silicides, and rare clinopyroxene microcrysts. In the scoriaceous part surrounding the glass, were identified silica polymorphs (quartz, tridimite and cristobalite), plagioclase, portlandite, calcite and calcic hydroxides.

Whole-rock analysis of both glassy and scoriaceous phases show SiO2 and Al2O3 enrichment, and Na2 K2O1, CaO, FeO y TiO2 contents that represent the whole chemical composition of the argillaceous and silty precursor soil. El Rosario pseudofulgurite was produced when a broken high-power line (13,000 volts) fell to the ground.

Key Words: Pseudofulgurite. mineralogical characterization, chemical composition, Hidalgo state, Mexico.

Introducción

Un agregado vitreo de 6.475 kg así como otros fragmentos pequefios vítreos y escoriáceos fueron recuperados el día 25 de Mayo de 1995, en el Ejido El Rosario, Mpio. de Francisco I. Madero, localizado aproximadamente 8 kms al Tepatepec, en el estado de Hidalgo. El agregado vítreo, que fue considerado por los habitantes del lugar como un fragmento de meteorito, contrasta notablemente con las formaciones geológicas circundantes constituidas por suelos arcillososy limosos derivados de la meteorización de tobas ácidas y tobas carbonatadas. por lo que su origen se considera exótico. El sitio del hallazgo fue un terreno de cultivo, propledad del señor Tomás Zamora Pérez, ubicado oriente de en las coordenadas geográficas 99° 05' de latitud norte y 20° 15' de longitud oeste (Figura 1).

Ortiz-fig01.jpg)

Figura 1.- Mapa de localización Geográfica mostrando donde se encontró el fragmento vítreo.

Los autores del presente trabajo acudieron en compañía de funcionarios municipales de Tepatepec y del Ing. Francisco Quijas Cruz, miembro de la Dirección General de Protección Civil del Estado de Hidalgo, ya que los habitantes de El Rosario solicitaron apoyo para detectar posible radiactividad en la zona del supuesto impacto del meteorito. Con objeto de tranquilizar a éstos, se procedió a medir ésta con un espectrómetro de rayos gamma SCINTREX GIS-4, obteniéndose mediciones del orden de 60-80 cuentas por segundo (cps) de cuenta total, lo que es una medida del valor de fondo del material que conforma el terreno (arcillas y limo).

Relata el señor Alfredo Zamora Vázquez, comisariado ejidal de El Rosario, que el día domingo 21 de Mayo, entre las 19:30 a 20:00 horas se encontraba en las afueras de su domicilio en compañía del señor Tomás Zamora Pérez, cuando de repente se percataron que en el sembradío de chiles propiedad de este último, los cables de alta tensión (13,000 volts) que cruzan éste, habían sido rotos. Al acercarse al lugar, se percataron que un objeto incandescente yacía semienterrado en la tierra de cultivo, en una cavidad de forma ovalada de 80 X 60 cm y 10 cm de profundidad. Al otro día volvieron al sitio pero no pudieron desenterrar el objeto ya que estaba aún caliente, lo que se extendió al segundo día.

No fue sino hasta que los empleados de la Comisión Federal de Electricidad fueron a reparar los cables de alta tensión, el miércoles 24, que desenterraron el supuesto meteorito y lo transladaron a sus instalaciones en la ciudad de Tepatepec. Acto seguido, el señor Alfredo Zamora Vázquez recuperó al otro día el fragmento vítreo, a instancias del ciudadano Presidente Municipal de Tepatepec, Lic. Francisco Morelos Fernández, quien se comunicó a la Dirección General de Protección Civil, en Pachuca, procediendo esta última a solicitar apoyo al Consejo de Recursos Minerales en lo tocante a transporte, medición de radiactividad y clasificación y análisis del agregado vítreo.

Los resultados obtenidos en la caracterización mineralógica y química de este agregado vítreo, así como la discusión acerca de su origen, constituyen el objetivo principal de este trabajo.

Descripción megascópica

El fragmento vítreo mayor tiene una forma elipsoidal y en parte cilíndrica, con longitud aproximada de 35 cms, un aspecto vítreo de color verde olivo y brillo resinoso, rodeado por una coraza (2 a 3 cms de espesor), gris negruzca de aspecto escoriáceo, parcialmente brechada y conteniendo estructuras tubulosas (Figura 2). La parte vítrea presenta abundantes oquedades parecidas a vesículas en forma de gota de tamafto variable (0.5-3 cms), en ocasiones intecomunicadas por medio de canales y escasas esferas metálicas gris acero de 1 cm hasta 3 cm de diámetro, se observan diseminadas (Figura 3). En la coraza gris negruzca se reconoció también, escasas impregnaciones de un material de color blanco mate.

Ortiz-fig02.jpg)

Figura 2.- Aspecto general de la pseudofulgurita mostrando las vesículas en la parte vítrea (Vi). la coraza escoriácea brechoide (Es) que la recubre y las estructuras tubulosas (Tb).

Otros fragmentos pequeños vítreos de color verde y escoriáceos de color gris negruzco, semejantes a las estructuras tubulosas del fragmento mayor y de la misma composición también fueron encontrados esparcidos en el terreno de cultivo (Figs. 4 y 5).

Ortiz-fig03.jpg)

Figura 3.- Abundantes vesiculas (Vs) y una esfera metálica (M) en la parte vítrea de la pseudofulgurita. Se observa tamblen la coraza escoriaácea brechoide (Es) con una impregnacIón blanca

Métodos analíticos usados

Los análisis necesarios para caracterizar quimica y mineralógicamente el agregado vítreo fueron desarrollados en el Centro Experimental Tecamachalco del Consejo de Recursos Minerales, en la ciudad de México.

Después de efectuar cortes de la parte vitrea, escoriácea de rayos X, con el objeto de identificar las fases mineralógicas presentes. Las muestras fueron analizadas empleando los tubos de cromo y tungsteno, en un difractómetro de rayos X marca RIGAKU. Acto seguido, se envió otra parte vítrea y otra escoriácea para su análisis de roca total mediante fluorescencia de rayos X, utilizándose un espectrofotómetro de fluorescencia de rayos X marca RJGAKU DENKl. También se realizó la medición del peso especifico de la muestra mediante picnómetro al alcohol ISO-propílico a temperatura ambiente (24°C) y se estudiaron tres láminas delgadas al microscopio petrográfico. Dos superficies pulidas fueron preparadas para el estudio de la parte metálica a la microsonda electrónica (marca JEOL-JSM-35C) en el Instituto de Geología de la UNAM. Las condiciones analíticas utilizadas para los análisis cuantitativos a la microsonda electrónica fueron 15 kV de polencial de aceleración y 100 nA de intensidad de corriente. Los análisis obtenidos en porcentaje en peso fueron recalculados a 100%con el programa de correcci6n ZAF (número atómico, absorción y fluorescencia).

Ortiz-fig04.jpg)

Figura 4.- Fragmentos vítreos de tamaño pequeño que se encontraron esparcidos en el terreno de cultivo. Nótese aspecto escoriáceo y su abundancia de vesículas.

Ortiz-fig05.jpg)

Figura 5.- Uno de los fragmentos vítreos de mayor tamaño, de aspecto escoriáceo y brechamiento característico.

Resultados obtenidos

Dos mediciones del peso específico de la parte vítrea arrojan valores de 2.488 y 2.608, con un peso específico promedio de 2.548. Este peso específico medio es similar a la densidad media reportada para calizas y dolomitas secas (2.54 gr/cm3) y es mayor al de fulguritas descritas en la literatura (p.e. = 2.20; Frondel, 1962).

Al microscopio de luz transmitida se observa un material incoloro isotrópico, en ocasiones con tonalidades verdosas, el cual se identificó como un vidrio de composición sílicoaluminoso (n>bálsamo>1.537). Este vidrio está rellenado en sus partes brechoides por hematita e hidróxidos de fierro, presentando abundantes oquedades y burbujas redondeadas, exsoluciones vermiformes con extinción ondulante de plagioclasa y tridimita, así como raras diseminaciones de microcristales subedrales de clinopiroxeno y esferas con lustre metálico. Dada la rarezay el tamaño tan pequeño de los microcristales de clinopiroxeno (<5 mm,) no fue posible determinar su composición exacta.

Por no tener una estructura atómica bien definida, mediante difracción de rayos X no pudieron determinarse los componentes de la parte vítrea la cual forma un 87% modal de la muestra. En la parte escoriácea se encontraron polimorfos de la sílice (cuarzo, tridimita y cristobalita), así como plagioclasa (Figura 6), mientras que en las impregnaciones blancas se reconoció la presencia de calcita, portlandita, óxido de calcio y feldespatos (Figura 7). El análisis por difracción de rayos X de las esferas metálicas incluidas en el vidrio indica que se trata de una aleación refractaria de Fe y Si acompañada de hematita.

Los constituyentes del agregado vítreo en porcentaje modal se muestran en la Tabla 1, Ellos son reportados subdividiéndolos en parte vítrea, escoriácea e impregnaciones blancas.

Químicamente, en la parte vítrea (muestra MET-1A) y escoriácea (muestra MET-1B) del agregado vítreo se constatan contenidos en elementos mayores casi similares con la excepción del FeO que presenta un contenido mayor en la pate escroriácea, posiblemente debido a condiciones más oxidantes que prevalecieron en esta parte durante la formación del agregado vítreo (Tabla 2). Este agregado está casi en su totalidad formado de SiO2, Al203 y FeO*, ya que la suma de estos óxidos varía entre 90 y 88% en la parte vítrea y escoriácea respectivamente, La relación Na/Al de ambas partes es inferior a 1, lo que es característico de mezclas sílicoaluminosas y vidrios (Mysen, 1988). Comparado con fulguritas reportadas en Australia (Frondel, 1962) y en Michigan, Estados Unidos (Essene y Fisher, 1986), la pseudofulgurita El Rosario es menos rica en sílice pero más rica en alúmina, fierro total y álcalis,

Los resultados del análisis normativo CIPW de las muestras analizadas indican que tanto la parte vítrea como la escoriácea son sobresaturadas en sílice, lo que hace aparecer cuarzo libre en la norma. También la presencia de corindón normativo corrobora el carácter hiperaluminoso del agregado vítreo. Otros minerales normativos son albita, anortita y ortoclasa, que reflejan los contenidos en Na2O, CaO y K2O del agregado. La hematita e ilmenita también aparecen en la norma, lo que es indicativo del enriquecimiento en fierro y contenido en titanio (Tabla 3).

Ortiz-fig06.jpg)

Figura 6.- Diafractograma correspondiente a la parte escoriácea, mostrando la presencia de polimorfos de la sílice y piagloclasa.

Ortiz-fig07.jpg)

Figura 7.- Diafractograma correspondiente a las impregnaciones blancas, mostrando presencia de portlandita. calcita, óxido de calcio y feldespato.

Los análisis cuantitativos a la microsonda electrónica de la fase vítrea y de la fase metálica de la pseudofulgurita corroboran los datos proporcionados por la fluorescencia de rayos X y permiten profundizar éstos, En efecto, se observan cristales fracturados de aleaciones de fierro-silicio (silícidos), conteníendo exsoluciones lamelares y vermiformes de similar composición (Fig, 8). Estas exsoluciones presentan variaciones significativas en sus contenidos en Fe y Si del borde hacia el centro, con relaciones de 2:1 a 1:1 y trazas de Ti (Tabla 4). También se observan glóbulos metálicos de silícidos enriquecidos en Fe-Ti y de tamaño pequeño <5 mm) embestidos en vidrio con contenidos en SiO2 variando entre 61-65% (Figura 9).

Clasificación y origen del agregado

De acuerdo con la literatura geológica, las rocas vítreas se forman por enfriamiento súbito o por choque que induce deslrucción de la estructura cristalina. De acuerdo a O'Keef (1984), los vidrios de origen natural son de varios tipos, a saber: volcánico, de impacto, diapléctico, tectita, fulgurita y combustion-metamórfico. El origen de estos vidrios es resumido en la Tabla 5. Los tres primems tipos de vidrio han sido encontrados tanto en la superficie de la Tierra, como también en la Luna y algunos meteoritos, mientras que los tres restantes están restringidos a cuerpos planetarios con atmósfera.

Tabla 1. Composición mineralógica y porcentaje modal de la parte vítrea, escoriácea e impregnaciones blancas de la pseudofulgurita El Rosario.| Constituyente | Composición | % en la muestra |

| Parte vítrea | ||

| Vidrio silicoaluminoso | Si> Al> Ca> Mg> Fe> K> Na> Ti | 87 |

| Clinopiroxeno | (Mg, Fe) SiO3-CaMg(SiO3)2 | 2 |

| Silícidos | FeSi(Ti) | 2 |

| Hematita | Fe2O3 | 0.5 |

| Parte escoriácea | ||

| Cuarzo | SiO2 | 1 |

| Tridimita | SiO2 | |

| Cristobalita | SiO2 | |

| Plagioclasa | (Ca, Na)Al2Si2O8 | |

| Impregnaciones blancas | ||

| Calcita | CaCO3 | 0.5 |

| Portlandita | Ca(OH)2 | 0.5 |

| Óxido de calcio | CaO | 0.5 |

| Feldespatos | NaAlSi3O8-CaAl2SiO8 | 0.5 |

| Total | 100 |

Tabla 2, Análisis químicos de roca total (en % en peso) de la parte vítrea (MET-1A) y escor¡ácea (MET-1B) de la pseudofulgurita El Rosario. A título de comparación la composición química de una fulgurita de Australia (Frondel, 1962) y de fúlguritas de Michigan (Essene y Fisher, 1986).Ortiz-tabla02.jpg)

Tabla 3. Norma ClPW de la parte vítrea (MET-1A) y escoriácea (MET-1B) de la pseudofulgurita El Rosario.Ortiz-tabla03.jpg)

D.I.=Índice de diferenciación.

Las evidencias encontradas en el terreno de cultivo, tales como la presencia de una cavidad de forma ovalada, una línea de alta tensión rota, fragmentos vítreos y escoriáceos de composición similar al fragmento mayor, así como las características megascópicas, microscópicas y la composición mineralógica y química del agregado vítreo, son compatibles con las de las fulguritas (Feldman, 1987), los productos terrestres resultantes de rayos impactando la superticie del suelo o rocas. Las fulguritas han sido producidas también artificialmente haciendo pasar una corriente eléctrica a través de arena u otro material, o cuando líneas de alta tensión han sido rotas sobre suelo arenoso. A estos últimos productos se les denomina pseudofulgurita, ya que no fue formada por fusión producida por el efecto de un rayo sino de una simple descarga eléctrica inducida por la ruptura de una línea de alta tensión (13,000 volts de tensión de aceleración; técnicos de la CFE, comunicación oral) impactando la superlicie del terreno arcilloso y limoso. Según el Dictionary of Geology (Tomkeieff, 1983), las fulguritas (del latín fulgur igual a fundido) son tubos vitrificados de material silíceo fundido producido cuando un rayo impacta la superficie del terreno. Los vidrios son de color blanco grisáceo, café, marrón, oscuro, negro o verdes amarillentos, bulbosos o con protuberancias alargadas, a veces bifurcadas. Su superficie exterior es rugosa con excrescencias en forma de hilo y vesicular. Algunas de ellas libres de oquedades son parecidas megascópicamente a obsidiana negra, aunque la gran mayoría presentan tubos pequeños de vidrio pasando al interior de la roca. Estas rocas son comunes en arenas de duna del desierto o en planicies costeras. Ellas han sido reportadas por Frondel (1962) como vidrios naturales o artificiales de composición silícica (90-99% de Si02), formadas cuando un rayo golpea y mezcla arenas cuarcíferas, rocas o suelo. Un contenido en silice variando de 85 al 99% ha sido reportado para fulguritas por Essene y Fisher (1986). Debe considerarse, sin embargo, que la composición quimica global de las fulguritas depende del protolito o del material a partir del cual se formaron estos agregados vítreos.

Ortiz-fig08.jpg)

Figura 8.- Fotomicrografía obtenida a la microsonda electrónica mostrando una esfera metálica de silicidos (M) incluida en vidrio silícico (Vi). Se observan exsoluciones lamelares y vermiculares de Fe-Si y el fracturamiento característico de los cristales. Los números indican la localización de los análiis puntuales.

Ortiz-fig09.jpg)

Figura 9.- Fotomicrografía obtenida a la microsonda electrónica mostrando glóbulos de silicidos (M) de tamaño pequeño incluidos en vidrio silícico (Vi). A la izquierda un cristal de

silícido (Si) con estrías de pulido. Los números indican la localzación de los análisis puntuales.

Tabla 4.-Análisis puntuales a la microsonda electrónica de la fase vítrea y de la fase metálica de la pseudofulgurita expresados en porcentaje en peso. 1 y 2 fase vítrea. 3 a 10 fase metálica. La ubicación de los análisis efectuados se indican en las figuras 8 y 9.Ortiz-tabla04.jpg)

El impacto de rayos sobre el terreno produce varios efectos inusuales ocasionando cambios abruptos en la presión, temperatura, densidad y velocidad del medio impactado, provocando mezcla, vaporización, fundido y transformación mineralógica o en su defecto fuertes deformaciones de los materiales rocosos (Brook et al., 1962; Hill, 1971; Uman y Knider, 1989; Newcott, 1963). La fulgurita resultante típicamente consiste de vidrio producido por el intenso calor inducido por la descarga eléctrica. Estas rocas son generalmente tubulares, con interior hueco y frágil y exterior poroso (Daly et al., 1993). Las fulguritas contienen fases que requieren altas temperaturas, excediendo en general 1000° e, siendo la temperatura de mezcla antes de la formación del vidrio estimada entre 1900 a 2700°C (Essene y Fisher. 1986), reflejando las condiciones extremas praducidas localmente por el rayo. Esto se produce cuando la descarga eléctrica causa que el campo eléctrico rebase el límite de rompimiento del aire adyacente produciendo mezcla y vaporización. Este rompimiento causa una descarga convectiva formada a partir del objeto impactado hacia arriba. La energia liberada y los voltajes y temperaturas involucradas son verdaderamente extraordinarias para alcanzar la mezcla de materiales.

Los minerales encontrados en las fulguritas son polimorfos de la sílice, rara vez ZrO2, mulita (Si2Al6O13) (Frondel, 1962) y recientemente se ha señalado la presencia de grafito, fullerenos (C60 y C70; Daly et al., 1993), silícidos (FexSiI-x), compuestos de fierro, titanio y fósfidos (Essene y Fisher, 1986), todos ellos formados a altas temperaturas y bajas presiones. En rocas terrestres, la presencia de tridimita y cristobalita es común en las cavidades de rocas volcánicas vítreas. Estos minerales se supone se formaron tardíamente por emanaciones de gases calientes actuando sobre la roca aún no del todo solidificada. Según Deer et al. (1993), la tridimita se forma arriba de los 870°C y cuando ésta se calienta a ~1470°C se transforma en cristobalita. La presencia de estos polimorfos sugiere altas temperaturas alcanzadas por la pseudofulgurita El Rosario. Esta temperatura alta es también sugerida por la presencia de clinopiroxeno, ya que piroxenas del tipo clinoestatita coexisten con cristobalita a temperaturas de alrededor de 1570°C (Mysen, 1988) y se sabe también que para que la arena se convierta en un vidrio se necesita una temperatura de alrededor de 1370°C. Por otra parte, se sabe que una descarga de 28000 volts de tensión de aceleración afectando un terreno blando y conductor de electriciclad, puede producir una temperatura de aproximadamente 2500°C (técnicos de la CFE, comunicación oral), lo cual es suficiente para fundir localmente el terreno y producir vaporización.

Tabla 5. Tipos de vidrios de origen natural (Según O'Keefe, 1984).

| Vidrio | Origen |

| Volcánico | Enfriamiento de magma intrusivo o efusivo/explosivo |

| Impacto | Fusión termal de blancos sublimados rápidamente enfriados |

| Diapléctico | Isotropización de minerales en estado sólido por choque o impacto |

| Tectita | Fusión termal de impacto de capas superficiales |

| Fulgurita | Vaporización de blancos por impacto de rayos |

| Combustión-Metamórfico | Combustión subterránea de sedimentos orgánicos |

Ortiz-fig10.jpg)

Figura 10.- Origen de la pseudofulgurita El Rosario.

El hervimiento del agregado vítreo está evidenciado por la abundancia de vesículas y los canales que intercomunican éstas. La vaporización del oxigeno durante el hervimiento proporcionó las condiciones idóneas para el desarrollo de los silícidos.

Estos silícidos. que consisten de tetraedros de sílice ocupados porotros elementos tales como Fe, Al, Ti, B, P, Sn y otros (Feldman, 1987), han sido encontrados en fulguritas que han experimentado una extrema reducción y denotan una inmiscibilidad entre fase vítrea y metálica (Essene y Fisher, 1986). Estas condiciones son sugeridas también por las exsoluciones de plagioclasa y tridimita en la parte vítrea que dan evidencia de inmiscibilidad y también por la forma esferoidal de las esferas metálicas o glóbulos que sugieren desmezcla de líquido metálico a partir de un líquido silicatado (Essene y Fisber, 1986).

La composición quúnica predominante en sílice y alúmina de la pseudofulgurita es un reflejo del material original a partir del cual ésta se formó, que son suelos del tipo Vertisoles pélicos y Feozems con propiedades vérticas con contenidos en arcilla superiores al 35%, contenidos variables en carbonatos (0.5-8%) y bajos en materia orgánica (Detenal, 1982). Este tipo de suelo presenta una composición predominante de arcillas del tipo de la montmorillonita (Al1.67Mg0.33 (OH)2(Si4O10)o.33Na0.33(H2O)4). También se sabe que la composición de las líneas de alta tensión es aluminio, acero, plástico y partes cerámicas. Estos materiales pudieron fundirse con el suelo para dar origen a un agregado vítreo sílicoaluminoso con predominio de materiales refractarios.

Conclusiones

La pseudofulgurita El Rosario coonstituye un fragmento vítreo exótico en el estado de Hidalgo. Sus características sugieren que se formó por mezcla producida por la descarga eléctrica de una línea de alta tensión (13000 volts de tensión de aceleración) con la superticie del terreno de cultivo arcilloso-limoso que indujo vaporización, fundido, transformación mineralógica y solidificación del material impactado. Su peso específico es 2.548. El vidrio refractario que la constituye es de composición sílicoaluminosa con n>1.537 conteniendo escasas diseminaciones de clinopiroxeno, así como esferas y glóbulos de silícidos con trazas de titanio. En su parte escoriácea se identificaron polimorfos de la sílice (cuarzo, tridimita y cristobalita) y plagioclasa. La parte vítrea y escoriácea están constituidas esencialmente de refractarios que expresan químicamente su abundancia en SiO2, Al2O3 y FeO·, y contenidos bajos en Na2O, CaO, KO2 y TiO2. Las impregnaciones blancas formadas de calcita, óxido de calcio, portlandita y feldespatos, sugiere adición de calcio posiblemente suministrado por las raíces de la vegetación existente en el terreno de cultivo o por la carbonatación de las tobas del cual procede el suelo arcilloso y limoso implicado. Se sabe, en efecto, que los productos formados por la siliciticación de raíces de plantas están compuestos de carbonato de calcio, limonita y calcedonia (Fronde!, 1962).

Las características similares de la pseudofulgurita y de los fragmentos vítreos y escoriáceos pequeños encontrados en el terreno de cultivo sugieren que éstos son fragmentos disgregados del agregado mayor o que ellos fueron formados por el mismo fenómeno que produjo éste.

La pseudofulgurita El Rosario daría evidencia de un origen exótico, aunque terrestre, ya que es completamente ajena a las formaciones geológicas adyacentes y fue formada por procesos poco usuales en la naturaleza (Figura 10).

Agradecimientos

Los autores manifiestan su agradecimiento a las autoridades del Consejo de Recursos Minerales por las facilidades otorgadas para la publicación del presente trabajo. Se agradece asimismo al personal del Centro Experimental Tecamachalco, lngs. Ma. de la Luz Rivas, Alfonso Cruz y Rolando Nieto por el análisis de las muestras, así como también a los lngs. Gregorio Medina García y José Cárdenas Vargas, por su apoyo logístico. Se agradece asimismo a la Bióloga Margarita Reyes Salas del Instituto de Geología de la UNAM por su apoyo en los análisis cuantitativos de la fase metálica y vítrea en la microsonda electrónica.

Bibliografía

DETENAL, 1982, Síntesis Geográfica del Estado de Hidalgo: México, D.F., Secretaría de Programación y Presupuesto, Dirección de Estudios del Territorio Nacional, 134 p.

Brook, M., Kitagawa, N.& Warkman,E.J., 1962, Quantitative study of strokes and continuing currents in lighting discharges to ground. Journal of Geophysical Research, v. 67, No. 2,p. 649-659.

Daly, TK, Buseck, PR., Williams, P. & Lewis, C.F., 1993, Fullerenes from a fulgurite. Science, v. 259,p. 1599-1601.

Deer, W.A., Howie, R.A. and Zussman, l, 1993, An introduction to the rock-forming minerals. Longman Scientific & Technical, 2nd edition, 696 p.

Essene, E.K. & Fisher, O,C., 1986, Lightning-strike fusion: Extreme reduction and metal-silicate liquid inmiscibility. Science, v. 236, p. 189-193.

Feldman, V., 1987, Comparative characteristics of impactite, tektite and fulgurite glasses. In Second International Conference on Natural Glasses. Prague,21-25 September 1987, published by Charles Universitha, Praga, Kanta, J., ed., 435 p.

Frondel,C., 1962, Silicaminerals, vol 3 Dana's System of Mineralogy, p. 318-329, John Wiley & Sons, New York.

Hill. RD., 1971, Channel heating in return-stroke lightning. Journal of Geophysical Research, v. 76, No. 3,p. 637-645.

Mysen,B.O., 1988, Structure and properties of silicate melts. Developments in Geochemistry 4, Elsevier, Amsterdam. Oxford, NewYork, Toronta, 354p.

Newcott, W.R., 1993, Lightning. Nature's high-voltage spectacle. National Geographic,v. 184,No. 1, p. 82-103.